全国を放浪した画家・山下清。裸の大将としてドラマが大ヒットした影響で、全国的にその知名度も高い人物です。

山下清は関東大震災の前年に東京・浅草に生まれます。震災後の避難先で生死の狭間をさまよったときの影響で、軽い言語障害と知的障害の後遺症が残ってしまいました。

1934年、千葉の養護施設・八幡学園に入園した清は、ちぎり紙細工に出会います。その才能を開花させ、1938年には銀座の画廊で初めての個展を開催しました。

しかし、1940年突如として学園から姿を消し、放浪の旅へと出ます。こうして目にした風景の数々が後に清の題材となりました。1950年代にはその知名度も上がり、「日本のゴッホ」「裸の大将」と呼ばれるようになりました。全国で個展も開催され、当時の皇太子殿下も訪れています。1961年にはヨーロッパも旅行しました。

晩年は東海道のスケッチ旅行や、放浪中に住み込みで働いていた我孫子弥生軒の、弁当掛け紙のデザインを行っています。

1971年、49歳で亡くなりました。

作品は代表的なちぎり紙細工の他に、旅先で描いたペン画などが存在します。色鮮やかな紙細工、点描を駆使してその場の風景を切り取ったペン画は、現在でも高い人気を誇っています。

しかし一方で人気の高さや、ドラマにおいて旅先で絵をプレゼントする姿が影響してか、非常に多くの贋作が存在します。特に紙細工は旅先ではほとんど作らず、残されている作品の多くは遺族の方々によって保管されています。

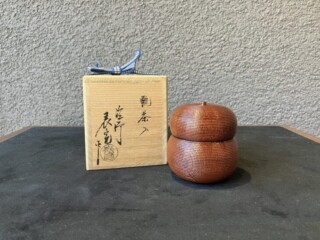

一后一兆は石川県出身の蒔絵師で、あまり素性は知られていないものの「水蒔絵硯箱」が美智子皇后の御買上となるなど、輪島塗の名人として知られております。

その作品の特徴は、豪華絢爛な作風であると言えます。

棗の作品が人気を博しておりますが、その蒔絵には全て金が施されており、格式高い茶会でも使用されているほどです。

全て金が施されておりますが、そこにいやらしさはなく繊細で細部まで緻密にデザインされている「一后一兆の技術力」があるからこそ使われる素材が最高峰のものとなっていると言えます。

独特の色彩感覚と他の絵師には無い大胆さ、構図力を持っていることが「日本最高峰の蒔絵師」と称されている所以であるといえるでしょう。

青年期に蒔絵に憧れを持ち、辛い修行を乗り越えた後に日展に何度も入選する等の活躍をするようになりました。

そんな一后一兆の作品であるからこそ、多くの人々の心を動かすような魅力を持っているといえ、その作品群は日本のみならず海外でも人気の高いものとなっているといえます。

初代 池田瓢阿 明治14年(1881)~昭和8年(1933年)和歌山県に生まれました。本名は池田善太郎と言います。大阪に移住したのちに中学校の漢文教師となり、その頃から竹芸を学びました。その後、益田鈍翁に認められ『瓢阿』の号を賜わり、名物籠の写しや茶事に用いられる翁好みの籠を考案しました。

二代 池田瓢阿 大正3年(1914)~平成15年(2003)大阪に生まれました。

竹工芸師初代瓢阿の子として生まれ、父の手ほどきを受けて竹芸の道を精進します。19歳になった頃、父の急逝により1933年に2代瓢阿を襲名します。さらに茶人・数奇者として名をはせていた増田鈍翁にも師事して使いやすさを基本とした竹工茶道具を製作しました。戦後1953年には竹芸教室『竹楽会』を設立しました。また1975年より本業の竹工芸のほか陶芸にも挑戦し茶碗なども手掛け晩年は瓢翁と号した。作品は1955年の日本橋三越初個展以来、度々各地の百貨店などで発表しており1965年より日本伝統工芸展にも出品、陶芸作品も1985年に『古田織部を募る陶芸展』として開催・発表をしました。

三代 池田瓢阿 昭和26年(1951)~現在

東京生まれました。武蔵野美術大学卒業後、竹芸の道に進み、平成5年、三代瓢阿を襲名します。以降は、三越本店に於いて、定期的に個展を開催。現在では、『竹楽会』を主宰し、淡交カルチャー、NHK文化センター、三越カルチャーサロン、朝日カルチャー等の講師も務めています。

『茶の竹芸 籠花入と竹花入』、『趣向の茶事』、『籠と竹のよもやまばなし』など著書を出版しています。

箕浦竹甫は、兵庫県篠山市の指定重要無形文化財に指定されている工芸師です。

兵庫県の篠山という地区は、至る所に竹藪があり徳島県の有名な阿波踊りの歌詞の一節にも「篠山通れば竹ばかり」と言われるほどです。篠山の竹は雲紋竹という日本では珍しい竹があり、篠山の人はその竹を利用して竹細工を作っています。雲紋竹は稈の表面に黒褐色台形の雲紋が付いたもので観賞用に使われます。

近江地方にも似たような竹はありますが、篠山の雲紋竹を他の地方で植えても雲紋竹にはならない為、篠山の気候と風土に合った独自の竹であるといえるでしょう。箕浦竹甫はこの雲紋竹を使った竹細工で芸術の域を広めていき、日本現代工芸展や日本美術展などを受賞しました。また、篠山城の城下町に群生する雲紋竹の保存活動にも大きな功績を残しました。もともと、箕浦竹甫の祖父が「いつか篠山の新しい時代の名産へと」といった思いから植えたとされており、今や篠山城跡の南堀沿いの歴史を感じさせる屋敷群を覆うようにして竹藪が約1ヘクタールほど広がっている竹藪こそ「箕浦の竹」といわれる雲紋竹群です。篠山盆地にある200カ所もの雲紋竹の竹藪の中で最も大きな竹藪です。箕浦竹甫は自身の優れた技術と伝統の美を後世に残す為の活動を盛んに行い、箕浦竹甫が篠山の地に残した功績は偉大なものであったといえるでしょう。

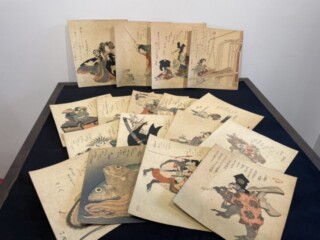

『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』、彼方に見える富士を背景に、そびえ立ち崩れ落ちようとする大波と、必死に耐える小舟の姿。

浮世絵界で最も著名な人物であり、世界的にも有名な浮世絵師・葛飾北斎によって描かれたその作品は、日本文化を代表する一枚として現代でも高い評価を得ており、日常で目にする機会も少なくありません。

浮世絵師・葛飾北斎は生涯を通して制作した多くの作品が、高い評価を受けている一方で、その暮らしぶりは非常に貧しく汚れたものでした。多くの著名人に評価され、庶民の間でも人気を博し、本来なら生活に困ることもないだけの金額を稼いでいますが、金銭に対し無頓着、そして家が汚れたら引っ越すという、絵を描くことにだけ集中した偏った生活が原因であったようです。

しかし、日常生活を顧みずに持てる技能を駆使して描いたその作品は、多くの人の心を掴み、海外の芸術家にまで影響を与えました。

代表作・『富嶽三十六景』の他、『千絵の海』、『北斎漫画』、『肉筆画帖』など多くの作品が存在します。

徹底した写実表現からユーモラスあふれる漫画的な作品まで、幅広い画風で描かれた作品たちは、まさに日本美術を代表する存在といえます。

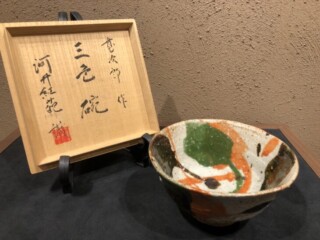

永楽善五郎は千家十職の一つである土風炉・焼物師であり、代々土風炉や茶碗を制作している京焼の家元です。当代は十七代目となります。

千家十職とは、千家の流れを汲む茶の湯の道具を代々に渡って制作する人たちのことを呼び、この「千家十職」という呼び名は、大正時代に、茶道界の復興と飛躍的に茶道具制作の需要が増えた時に、百貨店での展覧会の呼称としてはじめて用いられ、今日まで広く知れ渡ったものです。

永楽家はもともと、初代の宗禅から十一代保全までは西村家を名乗っておりました。初代宗禅は室町時代、奈良県の春日大社で日曜雑貨等を作っておりましたが、晩年に武野紹鴎からの依頼で土風炉を制作するようになったことで土風炉師「善五郎」を名乗るようになります。

九代目までは土風炉の制作をしておりましたが、十代了全は天明の大火により全焼した西村家の工房を整備したり、多彩な作品を作ったことで焼物師と認められたりする等の功績を残します。

十一代の保全は永楽の家祖となり、京焼の技術を習得したのち、紀州徳川家から御庭焼窯に招かれ作品を献上すると、その高い技術力が十代藩主であった徳川治宝に認められます。永楽の銀印と河濱支流の金印を褒美としてもらい、江戸から明治に時代が変わっていく際に、正式に姓を変えて永楽保全が誕生することになりました。

以降、現代の十七代まで代々永楽の名を受け継いでおり、その作風は交趾(こうち)、金襴手(きんらんで)、仁清写(にんせいうつし)などの華やかな趣向でありながら、「お茶にかなった」美しい器として人気が高いものとなっております。