松本明慶は、京都出身の佛像彫刻師です。

鎌倉時代に活躍した運慶・快慶の流れを汲む「慶派」の佛師となります。

木の中に仏が見えるとまで言われた百年に一人の天才、初代明慶に続き二代目、三代目と確かな技を受け継いできた名人親子三代です。

明慶は太平洋戦争の末期に生まれ、戦後の困窮期に子供時代を過ごしました。

19歳の頃に当時最高峰と呼ばれていた京佛師・野崎宗慶に弟子入りし、佛師としての人生を始めます。

明慶がはじめて大佛を制作したのは36歳の時で、広島・福王寺に『不動明王座像』を納佛しました。1999年には鹿児島・最福寺に世界最大級の木造佛『大弁財天坐像』を納佛するなど、現在までに19体の大佛を納佛しています。

明慶の制作する佛像は、人々に寄り添うみほとけの形をとっており、まるで命を宿したような造形と佇まいには、溢れんばかりの慈愛を感じさせます。

2005年には京都府京都市に松本明慶佛像彫刻美術館が開館され、日本きっての大佛師、松本明慶の作品群が展示されています。機会があれば是非一度訪れてみてください。

墨運堂は奈良県奈良市に本社を置く書道具用品製造メーカーです。

起源は1805年に墨屋九兵衛氏が奈良市にて墨の製造を始めたことに始まり、松井墨雲堂、松井墨運堂を経て現在の株式会社墨運堂へと名称が変わりました。

おおよそ200年も前より墨の製造を行っており、「書道文化」の発展・継承を目指し日本文化に貢献することを理念とし日々奮闘されております。

墨展を全国主要都市にて開催し、墨の知識を深めたりPR活動にも積極的です。

墨運堂の製造する墨に百選墨という有名な墨がございます。

墨は体質と色彩を掛け合わせることで無数の墨色を創ることができるのですが、その中より特に良いと思うものを百選墨として発表した物になります。

色彩を掛け合わせると申しましたが、墨なので全て黒色には変わりないのです。

百選墨は二次流通でも高額でお取引されておりますが、墨運堂が長年研究し培ってきた確かな技術、墨色は間違いなく書道を愛する者、コレクターに重宝されています。

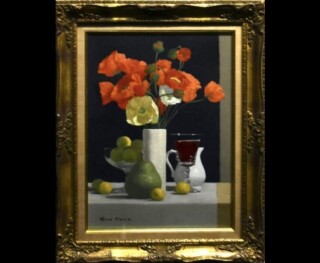

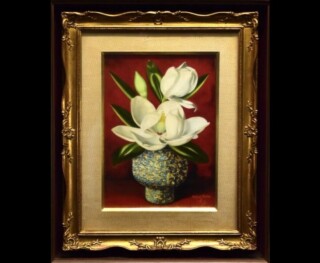

堀江史郎は日本の画家です。

油彩画、水彩画のどちらも描き、静物画・肖像画・人物画、他にも犬や猫の絵も得意とする非常に多彩なジャンルで活躍していらっしゃる方です。

堀江史郎は1957年東京に生まれます。

時代は高度経済成長期です。多感な青少年期は日本が発展していく様子を肌で感じていたことでしょう。

1979年に朝の会グランプリを受賞しそこからは画家として本格的に活動していき大阪、銀座を中心に各地のデパートで個展を開催していきます。

飼っていた犬や猫と過ごすうちに、写真ではなく絵を描こうと考え、デッサンや油彩、水彩まで手を広げて描いていくことで犬と猫を自身のレパートリーに加えることになります。

評価としては特に静物画、薔薇等の絵が高いです。

堀江史郎の描く花は、色と光がハッキリしており周りに存在する家具も精巧に描かれており、花の美しさが際立っています。

犬や猫の絵は毛並みや瞳の愛らしさを強く感じる動物本来の可愛らしさを写実的に表現しており高い人気がある方です。

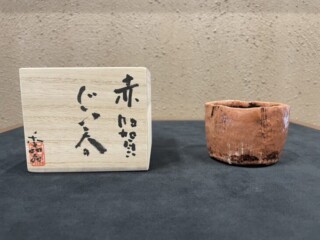

柳下 季器は1967年東京都で生まれます。

専門学校桑沢デザイン研究所卒業後、信楽にて修業し、2002年に伊賀焼の里、

三重県伊賀市に穴窯を自身で築窯、神田窯を開窯します。

2007年には、格調の高い作品、見る人を圧倒させる陶芸作家・杉本貞光先生に薫陶を受けます。

天然素材を用いて、信楽・伊賀・志野・織部などの多彩な作品を制作し、侘び寂びの世界を表現しております。

柳下 季器の作品の特徴として、芯や品格を感じさせ、自身で研究した土を存分に生かした、静かながら存在感がしっかりとある、そんな作風が魅力です。

2004年の初個展を皮切りに、全国各地の百貨店にて個展を開催しており、これからの活躍も楽しみな現代の陶芸家の1人でございます。

墨は書道具においてなくてはならない存在ですが、墨の歴史は文字の歴史といっても過言ではありません。

日本に文字が伝来した年代と墨が伝来した年代は同じだと言われていますが、伝来した元の中国での墨の歴史は遥かに長く、紀元前1500年前の殷王朝が始まりと言われています。漢の時代になると固形のものが現れ「松煙」「石墨」に膠(にかわ)や香料も使われていたと言われます。また、油を燃やして採煙した煤を使用した「油煙」は唐や宋の時代に登場したと言われますがはっきりとしていません。

中国の墨のことを「唐墨」と呼びますが唐墨の製墨家が数多く台頭した文化大革命の頃の墨は非常に珍重されており、墨はできたてでは粘り気があり色も弱いことが多く20年から100年にかけてが使い頃だと言われる為文革前の墨はまさにその時期に当たることも人気の所以となっています。

唐墨以外では、漢字だけでなくひらがなも用いる日本の墨はより繊細な動きが求められる為独自に発展していきました。

日本の墨(和墨)は唐墨に比べて膠の比率が低いものの粘り気の強い物が使われており、墨のおりが早く、強い黒が出せるようになっています。そうした背景には日本と中国とで水質も違う事も挙げられ、唐墨も軟水と硬水で擦るのでは色味が違うといわれます。

また、湿度の高い日本で独自に発展した和墨はひび割れしにくく保存がきくことから書家からも重宝されています。

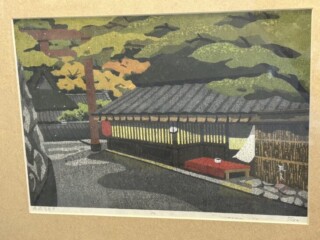

井堂雅夫は20世紀後半より活躍した木版画家、そしてアクリル絵画家です。

雅夫は盛岡で育ち、15歳の時に京都に移住します。そこで伝統と技が創る美の世界と出会い、工芸作家を志すようになりました。

京都で染色技法を研鑽していた井堂雅夫が木版画制作をはじめたのは1972年、27歳の時です。木版画家・斎藤清の作品に影響されてのことでした。

そしてわずか一年後には、日本版画協会、日動版画グランプリで入選を果たすなど、その才覚を顕していきます。雅夫は、「IDO GREEN」と呼ばれる独自の色使いを持って、多色摺り木版画として多くの風景画を制作しました。

雅夫の作品は木版画のみにはあらず、肉筆画、それもアクリル絵の具を用いた作品を多く描いています。木版画に比べ、肉筆らしい伸びやかな線で描かれ、また風景画だけではなく抽象画も描かれていました。わびさびを感じさせる木版画とはまた異なり、生命力の溢れるような世界を見せてくれます。