青木木米は、江戸後期の陶工,南画家です。

京都祇園の茶屋「木屋」に青木左兵衛の子として生まれました。俗称は八十八、縮めて米と称し、屋号の木を取ってあわせ木米と名乗りました。字は佐平、号は九々麟・百六散人・古器観・聾米などがあります。

幼少時から文雅の道に興味を抱き、諸々の老大家とすでに交遊をはじめ、文政3(1820)年4月には自伝をまとめています。それによると,本来は陶工ではなく、文人墨客の家で古器を観賞することを趣味としていたといい、大坂の代表的文化人木村蒹葭堂の書庫で清の朱笠亭が著した『陶説』を見て陶工たらんことを心に期したとあります。

奥田頴川(おくだえいせん)を師とし、享和年間(1801~04)にはすでに陶工として世にその名が聞こえていたと言われています。

加賀前田侯の招きで九谷焼を再興し、作陶の指導,文人陶工として一家をなしました。

1824年(文政7)彼が58歳の頃、作画や作陶がもっとも円熟した時期に耳が不自由になり聾米(ろうべい)の号を使い始めました。南画では、東京国立博物館に展示している『兎道朝暾図(うじちょうとんず)』や『新緑帯雨図』『騰竜山水図』などが有名です。

小山冨士夫は、日本における中国陶磁器研究の大家として名高い人物ですが、その一方で自ら作陶も行っていました。

1923年、陸軍に志願した際、同期にいた陶器好きの影響を受けたのが、この世界に入るきっかけとなり、1930年には東洋陶磁研究所に入所しました。太平洋戦争の始まる1941年、中国の古窯発見などの成果をあげ、戦後は文化財保護委員会の調査官としても活躍します。しかし1961年、永仁の壺事件で責任をとり辞職することとなりました。その後は研究者として多くの著作を発表しつつ、世界の遺跡調査や講演を行っています。

作陶を始めたのは1973年からで、岐阜県土岐市に窯を建てました。残念ながら1975年に亡くなっている為、残された作品はそれほど多くありませんが、長年の陶磁器研究により積み重ねてきた知識をもとに作られる作品は、どれも完成度が高く、名品として人気となっています。

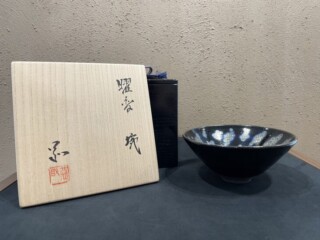

藤本能道は、本焼きの前に色釉により絵付けをする「釉描加彩」という技法を確立し、色絵磁器の人間国宝に認定された人物です。

1919年に現在の東京・新宿に生まれ、中学卒業後は東京美術学校工芸図案部に進みます。卒業後は文部省技術講習所に入り、陶芸家・加藤土師萌の指導を受けました。講習所を卒業した後は、そのまま臨時職員として勤務する事になり、富本憲吉の助手を務める事となります。のちの代表作となる色絵磁器の技法はこの頃学んだようです。退職後は輸出陶器のデザインや窯業指導の職としますが、その一方で色絵研究も続けていました。この研究が実を結び、1968年の第31回光風会展に出品した「磁器色絵花瓶」が光風工芸賞を受賞します。

1970年、母校となる東京藝術大学の助教授に就任し、後進の育成にも尽力します。1985年には学長となり、5年間務めました。

多くの作品展に入賞した釉描加彩の技術が評価され、1986年、重要無形文化財「色絵磁器」保持者に認定されました。

輪郭線を描かない日本画特有の没骨描法を取り入れた絵画的な陶器と、細部まで精密に描き躍動感あふれる鳥の絵が特徴の磁器は、現在も高い人気を誇っています。

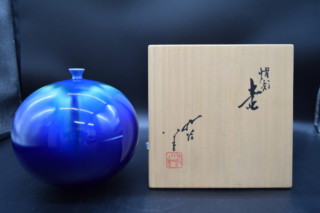

三代徳田八十吉は、昭和から平成にかけて活躍した九谷焼の陶芸家です。

初代徳田八十吉の孫として生まれ、金沢美術工芸大学短期大学工芸科陶磁専攻を中退してからは祖父である初代と二代目に師事し作陶を学びました。1988年に三代目を襲名してからは、国際陶芸展でグランプリ受賞や日本陶芸展で出品した「創生」がグランプリ秩父宮賜杯受賞など多くの功績を残しました。1997年に「彩釉磁器」で人間国宝に認定されます。

従来の山水画や花鳥図を作品に描く九谷焼とは違い、色の配色によるグラデーションのみで作品を仕上げる「彩釉」という技法を生み出しました。発色を良くする為に一般的な焼成温度よりも高い温度で焼成を行うのも特徴のひとつです。形も多種多様あり、一般的な花瓶の形状から幾何学な印象を受ける多面的な作品も手掛けます。

青や緑の美しい色合いや独創的な形状の作品は、日本だけでなく海外からも多くの支持を受けております。

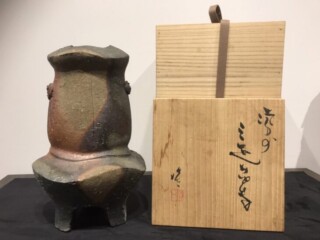

奈良の山中で作陶に励む孤高の陶芸家、辻村史朗。我流で作り上げた豪快な造形は、シンプルながら力強さを秘めた作品となっています。

辻村は1947年、奈良県の畜産農家の家庭に生まれます。青年時代に見た大井戸茶碗が彼を陶芸の魅力に引き込み、高校卒業後禅寺で修行した後は、家業を手伝いつつ修練を重ねていました。奈良市水間の山奥に土地を手に入れると、自宅から工房まで全てを自分で建て、以後この場所で作陶に打ち込む事となります。1977年、初めて開催した個展が評判となり、翌年には大阪三越で個展が開催出来るほど有名になりました。90年代にはその名声は海外まで広がり、ドイツやイギリス、アメリカでも個展を開催しています。

誰にも教えを請わず、また弟子をとることもなかった辻村ですが、元総理大臣で現在は陶芸家として活動している細川護煕だけには、その技術を教えています。

また、あまり知られていませんが、陶芸以外に油絵も制作も行っています。

板谷波山(本名・嘉七)は、陶芸家として初めて文化勲章を受章するなどの功績を残し、日本近代陶芸の先駆者として活躍した人物です。

1872年に茨城県下館の旧家に生まれ、1887年に上京します。まもなく東京美術学校の彫刻科に入学し、岡倉天心や彫刻家・高村光雲の指導を受けました。卒業後は石川県工業学校の彫刻科教諭として赴任します。ここで陶芸の指導を行ったことがきっかけで、波山自身も陶芸の道へ進みます。1903年、退職し再び上京して、現在の北区田端のあたりに窯を築きました。

1908年、日本美術協会展への出品作が入賞し、その後は他の展覧会でも賞を獲得するようになります。1917年の日本美術協会展ではついに一等賞金牌の栄誉を手にしました。数々の受賞歴はその地位を盤石なものにしていき、帝国美術院の会員や帝室技芸員に任命など、近代日本の芸術界において最高位と呼べる座に到達します。1953年、陶芸家として初めて文化勲章を受章しました。

波山作品の特徴として「葆光釉」(ほこうゆう)と呼ばれる、波山独自の釉を用いていることがあげられます。絵付けを施したあとにかけるこの釉は、色絵の色調を柔らかなものに変化させ、より絵画的な表現を可能にしました。

陶芸を職人の工芸から、芸術へ昇華させた波山の功績は非常に大きく、その作品は現代でも高い評価をうけ、重要文化財に指定されている物もあります。