愛知県名古屋市出身の陶芸・造形作家、アートディレクターとしても日本だけではなく海外でも活躍の幅を広げている内田氏は、早くから陶器類の世界に足を踏み入れ、自身の感性を極めていき独立しています。

愛知県立瀬戸窯業高校陶芸専攻科修了後、韓国や東南アジア、インド、西アフリカ、ヨーロッパ等世界各国を放浪し、陶器を扱っている村に入り独自の技術や表現方法を体得、帰国後には独立し、国内外で個展や展示会などを展開し、更なる活躍の場を広げていっています。

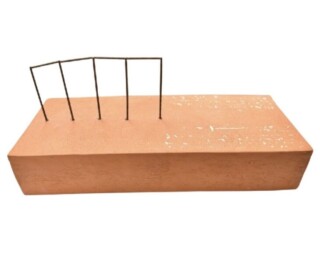

主にプラチナ粕や白色を用いた茶碗を作陶しております。唯一無二とも言える存在感ある各作品は、内田氏の卓越された技術そのものを表現しており、様々な人を魅了しています。

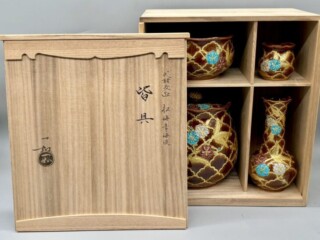

植葉香澄は、京都府出身の現代陶芸家です。

「キメラ」と称される動物と動物を合体させたような造形に、伝統的な上絵を描く作風で知られております。特に茶器の形をとることが多く、モダンかつ日本風な造詣で人気を集めております。

彼女の作品は、美術館の企画展に出品されたり、ギャラリーで個展が開かれたりするなど、注目を集めています。例えば、個展「ZEPHYR – a gentle wind from west」では、その存在感ある造形や豊かな表現力が高く評価されました。

作品はユニークな名前とデザインで人気を集めており、陶芸ファンの間で注目されている作家のひとりです。

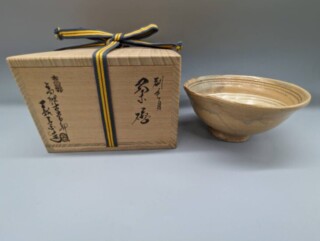

1942年、滋賀県信楽町に生まれた神崎紫峰は、関西大学法学部に進学し、当初は法曹界を目指していました。しかし、卒業後に陶芸の道へ進むことを決意します。

作品を築き上げていく過程では多くの苦闘がありましたが、やがて桃山時代以前の幻の名陶とされる古信楽・古伊賀の再現に成功し、その成果は作品にも大きな影響を与えました。

神崎は公募展には出品せず、個展を中心に活動を続けてきました。その影響もあってか、国内よりもドイツやアメリカなど海外での評価が高い作家として知られています。アメリカ陶芸界の最高峰と称されるピーター・ヴォーコスも、神崎紫峰の作品と作陶活動に強い関心を寄せ、実際に信楽の窯場を訪れたこともあります。

主に花瓶、抹茶碗、水指などを中心に制作しており、古信楽・古伊賀をはじめとする作品の美しさは、今なお高い人気を誇っています。

楽道入は江戸時代初期の京都の陶工で、三代目楽吉左衛門家当主です。

楽焼でも屈指の陶工として知られます。本名は吉左衛門、通称「ノンコウ」。独特の艶やかな黒楽釉や明るい赤楽釉を用い、薄作りで大振りな茶碗を制作しました。

代表的な作品には、「獅子」「升」「千鳥」などがあり、これらは「ノンコウ七種」として知られています。

道入は、茶人・芸術家である本阿弥光悦と親しく、彼との交流を通じて楽焼をさらに発展させました。楽焼は、後の時代における日本の陶芸に大きな影響を与え、特に茶道の道具としての地位を確立しました。

彼の作風は、現在も多くの陶芸家や茶道愛好者によって受け継がれており、日本の伝統的な陶芸文化の重要な一部分を担っています。

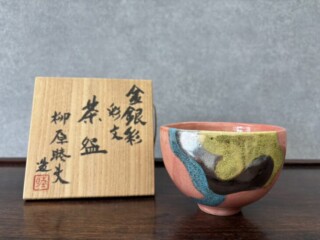

奥磯栄麓は、1930年に京都で画家の両親のもとに生まれました。

28歳まで洋画家を目指していましたが、桃山時代の陶器と出会い、1960年に岐阜県久々利で窯を開きました。

栄麓は考古学の研究も行い、戦国・桃山時代の陶磁器に関する「極め」にも取り組みました。「極め」とは、鑑定書のような役割を果たす箱書きや書のことであり、考古学の知識を活かした活動の一環といえます。

さらに、愛知県春日井市出身の陶芸家・加藤唐九郎の愛弟子としても知られています。加藤唐九郎もまた、桃山時代の陶磁器を研究していた人物です。

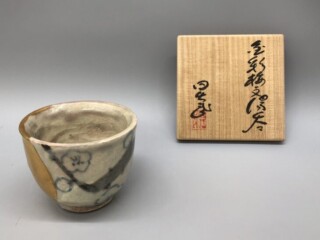

栄麓の作品には、志野焼や鼠志野が多く、徳利やぐい呑みのほか、酒器や茶碗なども見られます。東海地方で活動していたため、黄瀬戸、瀬戸黒、織部などの作品も手掛けていますが、代表的な作品は志野焼です。

特に評価が高い作品の特徴として、志野焼の中でも器肌に紅い溶岩のような模様が入っているものが挙げられます。また、1987年に亡くなる直前の晩年作は希少性が高く、特に高い評価を受けています。

建窯(けんよう)は、中国福建省南平市建陽区水吉鎮付近にあった宋代の名窯です。

特に黒釉の茶盞「建盞」の生産で知られ、兎毫盞、油滴盞、曜変盞など、多彩な釉薬効果を持つ作品が生み出されました。これらは日本に伝わった際に「天目茶碗」と呼ばれ、珍重されました。

宋代には、皇室や貴族の間で「闘茶」という茶の品質を競う遊びが流行し、白い茶の泡を際立たせるために黒釉の茶盞が重宝されました。

近年では、建盞の製作技術が復興され、その独特の美しさが再評価されています。

天目茶碗の価値を決める重要な要素の一つに、「模様の美しさ」があります。黒釉のシンプルなものに比べ、禾目(のぎもく)、玳瑁(たいまい)、油滴、曜変といった模様が施された作品のほうが、より高く評価される傾向にあります。しかし、近年に安価で大量生産された、ギラギラと輝く天目茶碗は評価の落ち着く傾向にあります。