金谷五郎三郎さんは、京都を代表する錺鋳物師で、代々同名を世襲しております。

茶道具や花器の製作において知られ、近年では装身具や建築装飾等の分野も手がけるなど、伝統の技に新たな活用を見出しています。

作品の特徴は、銀や銅、鉄などで作られた作品に「五郎三色」という独自の金属着色法によって特徴的な風合いを生み出すところです。そして、この技法は父子相伝の秘宝として古くから今においても受け継がれ続けています。

初代の金屋五郎三郎さんは400年ほど前に遡ります。

屋号を「金屋」と称して銅器着色法を工夫し、純銅を高度の熱で鮮やかな緋色に変化させた緋銅色は特に称賛を博して「五良三色」と謳われるようになりました。

また、豊臣秀吉に命ぜられて茶道用火鉢を「五良三色」で造ったところ、大いに賞美を受けて比類ない誉を得ております。

以後、この技術は代々の秘伝として伝えられるようになりました。

現在の屋号は「金谷」となっており、当代は16代まで続いております。

金谷五郎三郎は代々多くの優れた作品を残しており、煎茶道具から茶道具、また骨董品から箱物まで、多くの作品が残されております。

鍛金や鋳金、彫金などの伝統的な金属工芸技法は現在でも大変人気であり、特にアジアをはじめとした世界中で高い評価を受けております。

皆様、こんにちは!緑和堂でございます。

今回は、伊万里焼と有田焼についてご説明させていただきます。

現代においての「伊万里焼」は佐賀県伊万里市で生産される焼き物であり、「有田焼」とは佐賀県有田町で生産される焼き物のことを指します。

そのルーツは元々1つであり、1610年代に肥前国有田で日本最初の磁器製作が開始されたことに由来します。生産は有田ですが、製品の積み出し港が伊万里であったために「伊万里焼」という名が浸透しました。

日本の磁器製作の歴史は、豊臣秀吉が朝鮮出兵で多くの朝鮮人陶工を連れて帰ってきたことがきっかけです。それまでの日本は陶器の製作が行われてはいたものの、磁器は中国からの輸入品のみでした。

有田で磁器の原料となる陶石が朝鮮人陶工により発見され、そこから磁器の製作が日本で開始されました。当初の磁器は乳白色の下地に青の染付を施した作品が主であり、日本人陶工たちは中国作品を模倣するあまり漢字が読めないのに真似た字を書いたり、焼き方が不十分で歪んでしまった作品が多く見受けられます。この頃の日本磁器創成期とも呼べる作品を「初期伊万里」と言います。

やがて技術が研究され進化し、1640年頃に青以外の色を配した色絵磁器の生産が行われ始めました。初期の色絵磁器の技法で生産された磁器を「九谷焼」と呼びます。また、将軍家や大名などへの贈答品として豪華な絵柄を売りとした「鍋島焼」や、1670年代に地肌の余白を残した絵画的要素のある絵柄の「柿右衛門様式」などが誕生し、色絵磁器の人気は高まっていきました。

一方で、素朴で粗さの残る「初期伊万里」は次第に市場から消え去ってしまいました。

色絵磁器が主流となり、中国が磁器の輸出を禁止してしまったことからオランダなどの外国が日本の磁器を輸入するようになりました。海外で日本磁器を見た王族・貴族はその美しさから絶賛し、「IMARI」という名でヨーロッパに知れ渡ることとなりました。世界的に知られるドイツの陶磁器メーカーのマイセンは、アウグスト王の命により「IMARI」を模した作品の製造を行わせたことにより誕生したと言われております。

この頃の江戸時代期に作られた磁器を「古伊万里」と言います。

明治に入り、伊万里焼と有田焼は産地の地名から呼び名が分けられました。

どちらも素晴らしい陶磁器を生産しており、歴史ある焼き物として有名です。しかし、現在では後継者不足により危機を迎えております。日本の価値ある伝統工芸品が今後も存続するよう、また、その価値を最大限に後世に伝えられるよう弊社も尽力していきます。

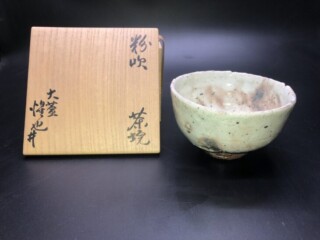

今井政之さんは、1930年生まれ大阪府出身の陶芸家です。

大阪府生まれですが、父親の郷里の広島県に移り住み、高校卒業後に岡山県備前市にて陶芸の修業を始めました。

その後、京都に移り住み、初代勝尾青龍洞の門に入り陶芸家の楠部彌弌(くすべ やいち)に師事し陶芸の技術を磨き上げていきました。

今井さんの最も知られている技法で象嵌(ぞうがん)という技法があります。これは、一つの素材に異なる素材を嵌め込む技術であり、今井さんはその第一人者として国内外で高い評価を受けております。

また、苔泥彩(たいでいさい)という渋いやや緑味の泥で、「ざらざら感」がありながら苔の様なしっとり感を出す技法も生み出しており、現代陶芸界に新たな領域を作り上げました。

賞歴として数々の賞に輝き、1993年には京都府文化功労章、2018年には文化勲章を受章するなど、陶芸界において偉大な功績を残されています。

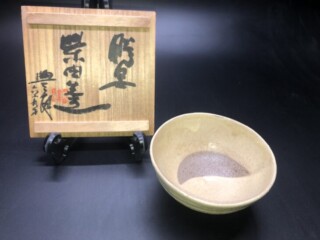

伊藤 北斗さんは、1961年生まれ、東京都中野区出身の陶芸家です。

デザイナーであった父親の影響を受け、東京藝術大学工芸科に入学しました。

様々な実習を経験する中、2年の時にロクロに触れたのがきっかけで陶芸を始めるようになりました。

3年の時に、当時東京芸術大学教授、そして人間国宝である藤本能道氏に出合い、藤本氏の多彩な色使いに惚れ、陶芸を選択するようになりました。

東京藝術大学大学院陶芸専攻修了後、藤本能道氏の内弟子となり、藤本氏が亡くなられるまで技術を磨き高めておりました。

藤本氏の死後、東京都日野市に築窯し作家活動を行っております。

伊藤さんは自身の技法として、「釉刻色絵金銀彩」という技法を確立させました。

「ボルドー釉」と命名されたワイン色に発色する銅系の釉薬を用いて、何度も焼成と塗り重ねをすることにより、深みのある複雑な発色を生み出すことに成功しました。

作品の特徴は、陶芸では珍しい金や銀、様々な色を帯びたきらびやかな色彩が放たれており、独創的で幻想的な作風に人気を博しております。

近年では、伊藤さんの作品が第66回日本伝統工芸展にて宮内庁がお買上げになるなどして、ここ数年で更に大きく評価されております。

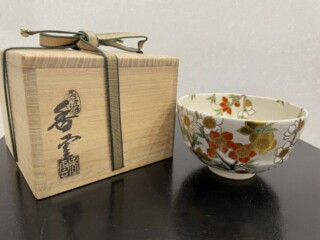

宮川香雲は真葛焼で有名な宮川香齋から分家した、京焼・清水焼の窯元で、現在3代目が活躍しています。

初代 宮川香雲は、真葛焼 2代 宮川治兵衛香齋(善翁)の三男として生まれます。治兵衛香齋の子は、長男が3代 光誉香齋、次男が4代 永誉香齋となり、真葛焼を発展させていきます。

三男として生まれた初代 宮川香雲は1946年に龍谷窯を開き、京焼・清水焼を発展させていきます。

その力が認められ、大徳寺 小田雪窓官長より、「香雲」の名を授かります。

2代 宮川香雲は初代の長男として1938年に生を受け、1982年に2代目を襲名します。京焼色絵、乾山・仁清・道八風、金襴手を得意として、その実力を遺憾なく発揮します。

3代は1966年に2代の長男として生を受け、父や祖父からの指導を受け、力をつけていきました。3代目は、初代・2代と積み重ねてきた京焼の伝統を引き継ぎつつ、新たな表現に挑戦しており、2017年に3代 宮川香雲を襲名しました。

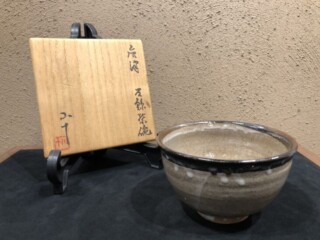

小川長楽は楽焼の作家であり、現在は三代目が活躍しています。

楽焼の元祖である楽家。その楽吉左衛門十一代・慶入のもとに、初代・長楽が弟子入りしたことからはじまります。

そこで類稀な才能を遺憾なく発揮した初代・小川長楽は独立を許され、建仁寺派四世竹田黙雷から「長楽」、茶道の裏千家十三代家元・圓能斎宗室から「長友軒」という号をそれぞれ授かります。

初代は楽吉左衛門十一代・慶入や十二代・弘入の写し物が得意とし、そこに創意工夫を加えたことで評価が高まりました。

以来長楽は、楽焼の伝統を守りつつ、それを発展させていきます。中でも「焼貫」と呼ばれる焼成技法に磨きをかけました。この技法は難しく、今までは小さなものにしか使えない技法でしたが、二代・長楽はこれを今までより大きなものにも使える術を編み出しました。

また、三代目は釉彩という長楽家独自の釉薬を完成させ、黒と赤が代名詞の楽茶碗に新たな彩りを加えます。三代目が得意とするのが、詩を題材にした見立て作品で、『醍醐花見短籍見立て』『百人一首見立て茶盌』『高台寺・三十六歌仙 歌見立作品』『松尾芭蕉 野ざらし紀行』などが高い評価を得ています。

伝統を守りつつも新たな価値を付け加える。まさに京都を代表する作家の一人と言えるでしょう。