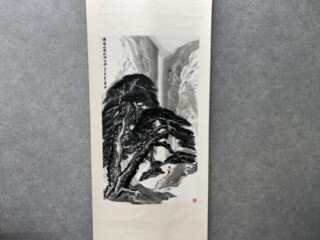

欧豪年は現代台湾画壇の第一人者として知られる中国出身の水墨画家で、嶺南派の代表的な画家です。1935年に高東省で生まれ、17歳で嶺南派の巨匠である趙少昂に師事し、その画技を継承しました。

嶺南画派の画風を受け継ぎながら、伝統的な技法に西洋の要素や現代的な感覚を取り入れた中西融合の独自の画風が特徴となります。

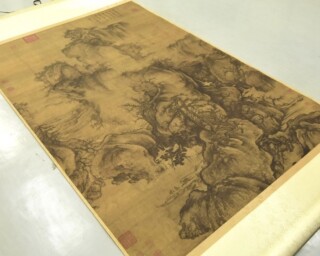

その作品は山水、花鳥、人物、動物などの幅広い題材を扱い、特に山水画における水の表現や生気にみちた虎の描写などで高い評価を受けています。

彼の作品は嶺南派特有の鮮やかな色彩と、伝統的な水墨画の余白や骨法を融合させた力強い気勢と生き生きとした表現が特徴です。

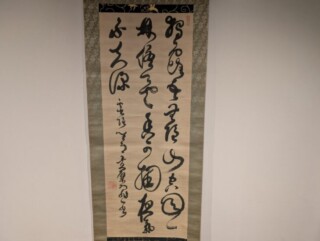

晩年には詩調や書道も画中に深く溶け込ませ、東洋の人文精神を体現する現代画家の一人として、国際的にも高く評価されています。