1896年大分で生まれ、尋常小学校3年の時近くの施恩寺という禅寺に5、6日滞在したことが縁となり、1906年に滋賀県大津市堅田の臨濟宗大徳寺派祥瑞寺に入寺。翌1907年11歳で大友宗忠について得度を受けました。

1911年に京都紫野連合般若林に入学し、梶浦逸外、林恵鏡らと共に4年間学び、1918年より滋賀県堅田の祥瑞寺住職に就任。その後禅門高等学院教授、大徳寺山内塔頭の臨済宗大徳寺派大仙院住職、大徳寺執事長などを歴任します。

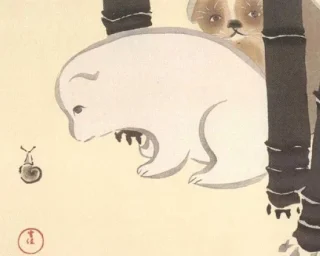

1983年には建仁寺方丈で米寿祝賀会が開催され、竹田益州画帖「落草餘事」が記念出版されました。茶道の深い知識や見識を持っていた益州は多くの自筆書や自作茶杓を残し、茶陶器の箱書も記しています。

1989年6月20日、京都の病院で遷化しました。