勝海舟は、幕末から明治期にかけて活躍した政治家・軍人・思想家で、日本の近代化に大きな影響を与えた人物です。

勝海舟は、幕府海軍の創設に力を尽くし、日本の近代海軍の基礎を築きました。1860年には咸臨丸に乗って、日本人として初めて太平洋横断航海を成功させています。また、西洋の海洋技術を積極的に取り入れるなど、海軍の近代化を強く推進しました。

中でも特に有名なのが、1868年の江戸無血開城です。西郷隆盛との会談を通じて、戦火を避けた平和的な城の引き渡しを実現しました。これにより、戊辰戦争での無駄な犠牲を避けることができたのです。この行動は、勝の現実的で平和的な考え方をよく表しています。

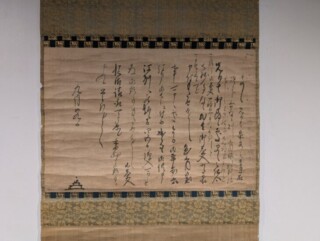

また、教育者・思想家としても大きな役割を果たしました。神戸海軍操練所や海軍兵学寮などで多くの人材を育て、西洋の科学技術や思想を積極的に取り入れる姿勢は、多くの志士たちに影響を与えました。『海舟日記』などの著作も残しており、当時の様子を知る貴重な資料となっています。

明治新政府でも、海軍卿などの役職を務め、1885年には伯爵に任じられました。その後も、元老院議官や枢密顧問官として新政府に貢献しています。

坂本龍馬とも深い関係があり、龍馬に大きな影響を与えたことでも知られています。開かれた進歩的な考え方は多くの人に支持され、今もその精神は語り継がれています。

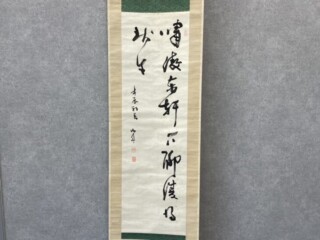

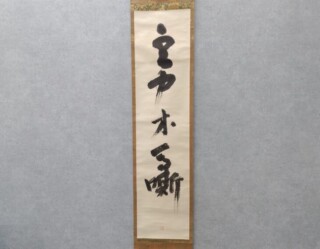

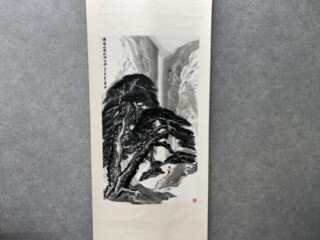

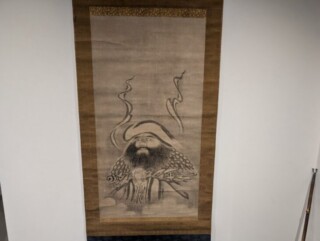

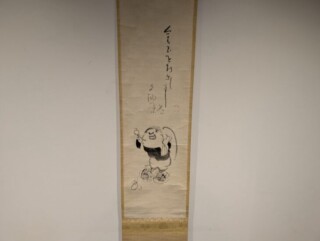

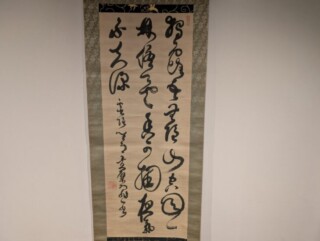

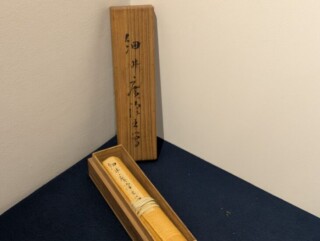

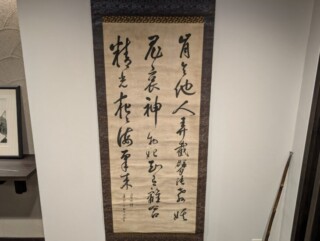

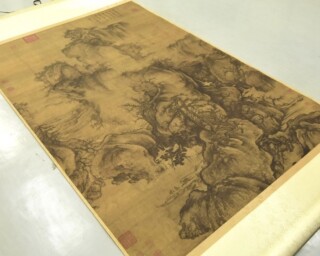

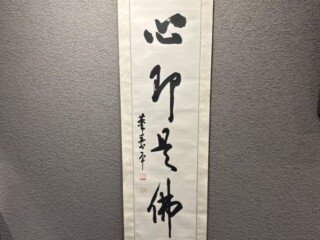

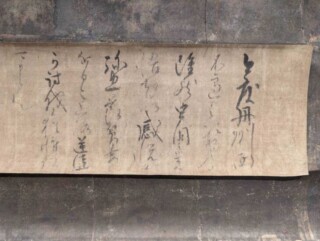

書画作品などを残しており、現在でも美術的評価を得ております。