後藤瑞巌は明治から昭和にかけての臨済宗の僧です。

岐阜県安八群南にて父・後藤吉左衛門、母・なおの五男として生まれ、小、中、高、大学と進学し、東京帝国大学在学中に鎌倉円覚寺にて参禅し得度(出家)します。

大学卒業後は渡米、そして布教と宗教研究に励みます。帰国後も研究に励み1914年に妙心寺派朝鮮布教監督に就任します。その後は岐阜県園成寺の住職に就任。そして翌年の妙心寺派東海庵住職に就任。その後も臨在宗大学の学長に就任したり、いろんな寺の役職に就きます。

海外の布教に力を注いでいたのも特徴的で大徳寺派管長に推挙されてからすぐシアトルの布教の旅に出ました。大徳寺派管長を退任後は京都にて隠居し余生をそこで過ごしました。

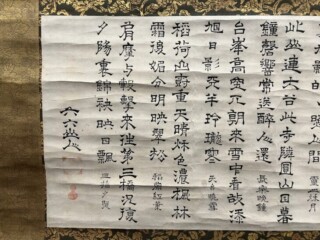

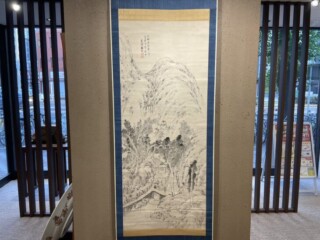

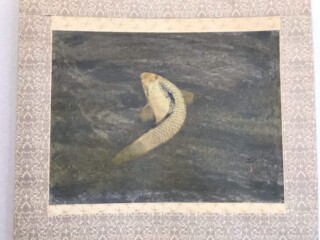

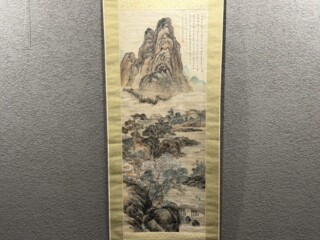

後藤瑞厳は茶の家元千家とのつながりがあり、裏千家15代家元鵬雲斎の名付け親でもあります。鵬雲斎の参禅の師が後藤瑞厳でそのつながりから茶道具の作成なども行うようになります。作成した作品の中には千家の家元のお墨付きをもらった、書付のある作品も残されています。僧として書いた書に千家の書付を記した作品もあり、千家とのつながりが近かったことが伺えます。

後藤瑞厳は僧でありながら確かな技術力を持っており作成した茶道具は確かな評価を得ており、物によっては10万円近い金額にもなる作品を多く残しています。