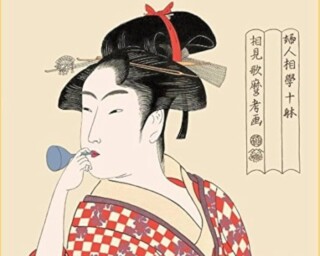

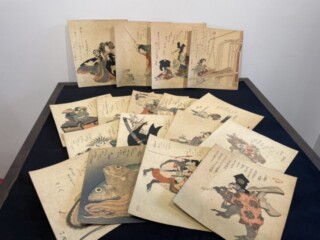

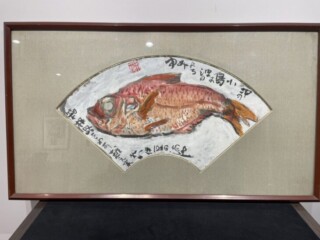

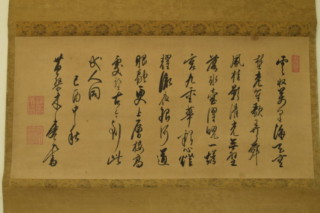

伝統的な東洋絵画の線描を研究し描かれる作品たち。近代の日本画において革新的な朦朧体が導入される中、古径は線描による日本画を貫きました。

小林古径は1883年、新潟県の高田に生まれます。1899年には上京し、日本画家・梶田半古に入門。伝統的な大和絵を学びました。

1922年、前田青邨と共に渡欧。しかし欧州で古径の心を掴んだのは、西洋的な絵画ではなく、大英博物館に収蔵されていた中国の名画でした。帰国後は大和絵をさらに単純化させた作品を描き、日本画壇の中で新古典主義を確立させています。1944年には帝室技芸員に就任。さらに1950年には文化勲章も受章していますが、晩年は体調が芳しくなく、1953年の院展への出品を最後に、以降は小さな作品を時折発表するのみとなりました。

代表作である『髪』は裸婦画として日本で初めて切手デザインに採用され、現在は重要文化財に指定されています。