横山大観と共に近代日本画の革新に取り組んだ菱田春草。若くして亡くなったため活躍した期間は短いですが、その評価は今なお高いものとなっています。

1874年、長野県の飯田に生まれ、1890年に東京美術学校に入学します。在学中は橋本雅邦に師事し、同時に一学年上の横山大観や下村観山の存在を知ります。卒業後は帝国博物館の古画模写事業に参加しました。その後は美術学校に教師を務めますが、校長・岡倉天心の罷免をうけ春草も辞職、岡倉の日本美術院に参加します。1904年には岡倉・大観と共に欧米諸国をまわり、西洋芸術にもふれています。1906年には日本美術院の茨城移転に伴い同地に転居。引き続き大観・観山らと共に制作活動につとめました。1908年病気治療のため東京へ戻りますが、1911年、36歳の若さで亡くなります。

大観と共に輪郭線を描かない朦朧体で非難を浴びますが、これに臆することなく制作を続け、従来の日本画の常識を無視した革新的な技法を次々導入しています。

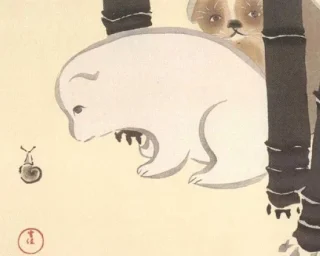

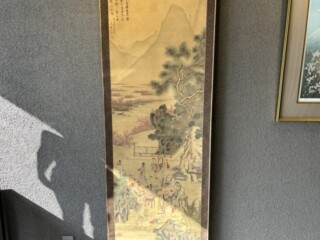

晩年の大作『落葉』では、色使いや巧みな樹木の配置によって、平面的な日本画を脱した奥行きのある雑木林を描いています。この作品は第三回文展にて最高賞を受賞し、後に重要文化財に指定されました。他にも『王昭君』、『賢首菩薩』、『黒き猫』が重要文化財となっているほか、故郷・飯田の市指定文化財となっている作品も存在します。