茶道裏千家十一代家元 精中宗室 玄々斎についてご紹介いたします。

三河国奥殿藩四代藩主・松平乗友の子として生まれ、その後男児に恵まれなかった裏千家十代・認得斎の婿養子となりました。

十二代・又玅斎は玄々斎の婿養子に当たります。

武家の血筋である玄々斎は大名家と深い繋がりがあり、裏千家の後ろ盾ともなっていました。

しかし明治維新後、新政府の行った幕府由来の文化を排する動きにより、武家を後ろ盾としていた茶道は没落の危機にさらされてしまいます。

そこで1872年、玄々斎は政府に茶道の伝統性を訴える建白書を提出します。

これにより茶の湯の格式を政府に認めさせ、没落しかけた地位を再確立させました。

その他の功績としては、旅先で茶を楽しめる「茶箱点前」の考案や、裏千家の作法を改革し、表千家茶道との差別化を行ったことなどが挙げられます。

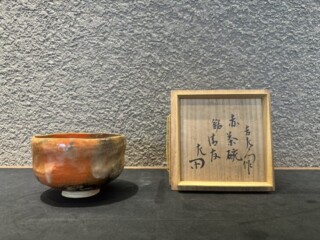

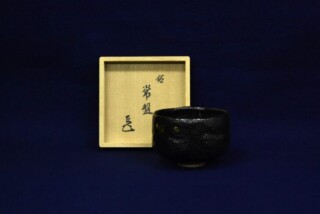

又玅斎の好み物(茶人が職人に意を伝え、制作を依頼した茶道具)は、利休から続く古式のものから近代的な華やかな作品、また歴代茶人の好み物に又玅斎の意匠を加えた「再好み」と呼ばれるものがあります。

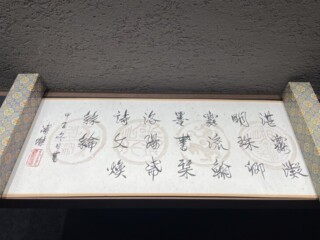

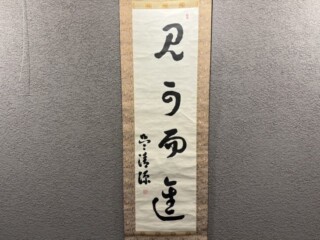

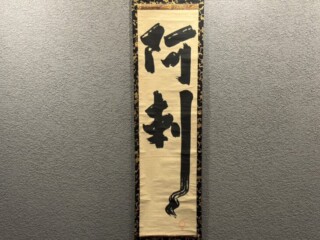

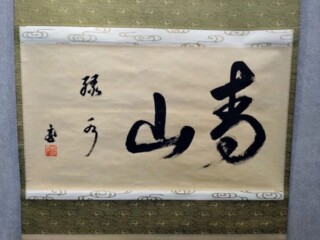

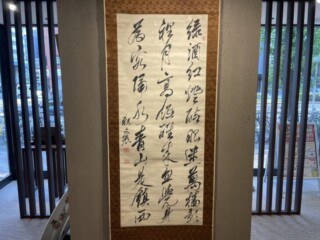

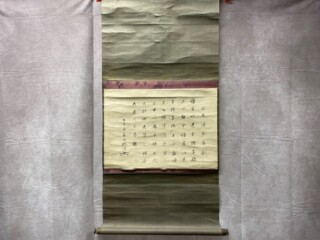

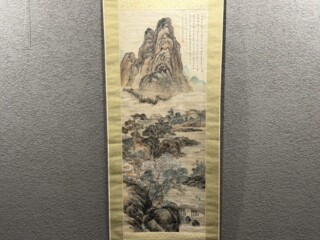

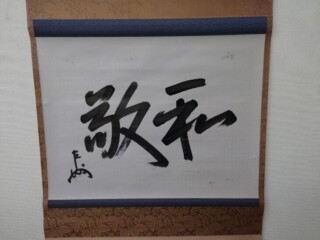

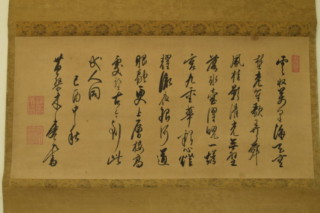

好み物の他、自身で制作した「茶杓」や「茶掛」といったお品物も裏千家家元作品として高い評価を持ちます。