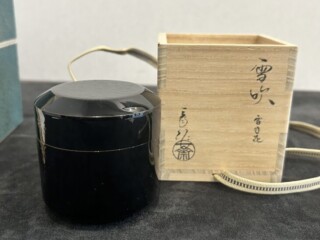

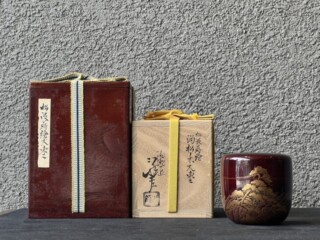

崎田 宏(さきた ひろし)は、日本の漆芸(輪島塗)の作家・蒔絵師です。

昭和30年(1955年頃)石川県輪島市町野町の生まれで、鈴谷鐵五郎に師事し、輪島塗の伝統工芸をベースに活動します。

高度な伝統技法(輪島塗・蒔絵・螺鈿など)をモダンなデザインと融合させており、蒔絵には金箔や螺鈿(らでん)などを使うものも多く、茶道具として実用性がありながら、芸術品としての美しさも兼ね備えています。

モチーフとして金魚、稲穂、虫、トンボなど自然の題材がよく用いられます。

茶道具としての実用性と芸術性を兼ね備えており、茶道の世界でも評価が高い作家です。

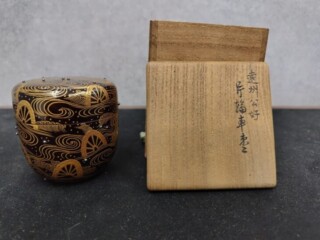

渡辺 松悦(わたなべ しょうえつ)は、茶道具などに精巧な装飾を施す蒔絵師で、加賀蒔絵の流れを汲む作家として知られています。棗をはじめとする茶道具を中心に、草花や季節の題材を用いた伝統的な意匠の作品が見られます。

「加賀蒔絵」は研出蒔絵や平蒔絵を基調とし、金銀粉を多用せず、漆の層による奥行きと質感を重視する蒔絵技法です。粒子の細かな金粉を用いて文様を器面になじませ、盛り上げを抑えた表現によって落ち着いた品格を生み出します。また、呂色仕上げによる深みのある艶や、余白を活かした構成も加賀蒔絵の魅力とされています。

松悦の作品も、こうした加賀蒔絵の伝統的な美意識を感じさせる作例として、茶道具の分野で取り扱われています。

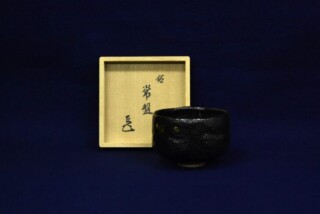

西村松雲は、1952年に石川県で生まれた漆芸家です。茶道具を中心に制作を行い、伝統的な技法と上品な美しさを大切にした作品づくりで知られています。落ち着いた中にも品のある美しさを表現した作品は、多くの茶人に愛されてきました。その確かな腕前から、表千家・裏千家好みに合わせた道具を数多く制作しており、茶道具としての実用性と工芸品としての美しさを兼ねそなえています。

松雲の作品は金粉や螺鈿を控えめに使い、上品で静かな趣を大切にしています。千家の書付が入る作品もあり、その格調の高さがうかがえます。

西村松雲が手がけた茶道具は、長く使うほどに味わいが増し、使う人の手になじんでいくのが魅力です。日本の美意識が息づく品として、今も多くの茶人や愛好家に大切にされています。

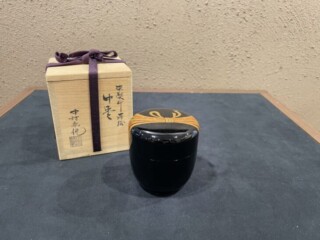

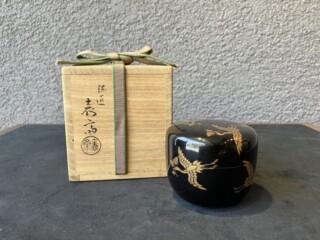

中村宗尹は、茶道具を中心に手掛ける加賀蒔絵の作家として知られています。

人間国宝の川北良造を父に持ち、豊島文洲に師事しました。

加賀蒔絵とは、江戸時代に加賀藩を中心に栄えた漆芸の技法のひとつです。

自然や吉祥文様などを主なモチーフとし、さまざまな技法を組み合わせて丁寧に仕上げられます。何層にも重ねられた繊細な線が生む立体感や、当時の富裕層の好みを反映した情感豊かな表現が特徴です。

華やかな蒔絵と深い黒漆の対比が魅力的な彼の作品には、伝統的な日本の美意識が色濃く表れています。

南部吉英は、富山県南砺市(旧井波町)出身の漆芸家です。

家業は塗師屋(漆塗師)で、彼はその四代目にあたります。若い頃には 陸軍工科学校 に進学するなど異色の経歴を持ち、戦時中の教育を経て復員後に地元・井波に戻り、家業を継ぎました。

戦後は伝統的な塗師屋の仕事だけでなく、日展や現代工芸展などの美術展にも積極的に出品し、「漆は芸術の世界でしか生きていけない」と語った通り、漆=伝統工芸 から 漆=現代美術 への転換を体現した作家です。

彼の作品には漆絵額やパネルなどがあり、井波漆の伝統を土台に、独自の造形を追求しました。

大町 憲治は、漆工芸、蒔絵、写真など幅広い分野で活躍する作家です。

大町は、1959年に滋賀県多賀町で生まれました。

京都市立日吉ヶ丘高等学校 美術工芸コース 漆芸科を卒業後、漆工房での10年の修行生活を経て独立します。

その後、京セラ株式会社が開発した人工オパール「京都オパール」と出会い、「螺鈿(貝殻の真珠層を使って文様を描く伝統的な装飾技法)」で用いられる貝の代わりに、京都オパールを使用するという新しい表現方法を生み出しました。

2008年には京都オパールを使用した作品を発表し、「彩輝光」と言うブランド名で商標登録を取得しています。

近年では、樹脂系素材を活用することで自然素材よりも長く良い状態を保てると考え、伝統技法に3Dプリンター技術を取り入れた新しい表現にも挑戦しています。

「融合」をテーマに常に新たな表現を追い求める彼の作品は、国内外問わず多くの人々を魅了しています。