1897年8月25日~1984年12月9日、堀 柳女(ほり りゅうじょ)は、日本の衣装人形作家で、東京都港区出身です。本名は、山田松枝。自然を取り入れた「柳女人形」で知られており、人間国宝となります。日本伝統工芸会鑑査・審査委員、全日本伝統工芸選抜作家展運営・選考委員を務めました。堀は、はじめ日本画を手がけたが、後に人形創作に転じました。1934年に野口光彦や鹿児島寿蔵らと甲戌会を結成し、創作人形運動を始めました。1936年、帝展で鹿児島寿蔵、平田郷陽ら5人とともに初入選し、翌年、創作人形塾を開きました。女性では初めてのことでした。1955年、衣装人形で人間国宝に認定されました。著書には、「人形に心あり」や「堀柳女人形」等があります。

人間国宝・帝室技芸員の作家一覧

隅谷 正峯

隅谷 正峰(すみたに まさみね1921年1月24日‐1998年12月12日)日本の日本刀匠です。日本美術刀剣保存協会元理事であり全日本刀匠会元理事長でもある。石川県松任市(現在は白山市)出身。立命館大学理工学部機械工学科卒業。卒業後は刀匠・桜井正幸に入門する。独立後は興国日本刀鍛錬所に移動。その後は松任市に日本刀鍛錬所傘笠亭を開き多くの作品を手がけました。昭和40年代には新作刀に与えられる最高賞「正宗賞」を3度も受賞しました。1989年に伊勢神宮式年遷宮御神宝太刀を制作。天下三名槍のひとつである「日本号」の写しは既存の写しの中で最高傑作と名高い作品です。また隅谷正峯は地鉄の研究にも熱心で知られていました。昭和50年頃から四天王寺蔵刀剣類や正倉院蔵刀子を参考に小刀や刀子の研究、制作積み重ねる。その中でも備前刀(鎌倉時代)を得意としており、隅谷丁子(すみたにちょうじ)と呼ばれている独自の華麗な丁子刀文を完成させました。1981年に日本刀の重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定。その他にも皇室関連の作刀を行っていることで知られている。

西出 大三

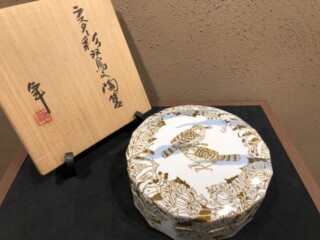

西出大三(にしで だいぞう) 1913年6月7日~1995年7月8日(享年82歳)は日本の截金師です。1985年に諸工芸の截金の分野で2人目の重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定されました。

石川県にて生まれ、東京美術学校で彫刻を学びます。在学中に京都の浄瑠璃寺の木造吉祥天立像の模刻を制作する際に台座に施された截金の文様が復元不可能であり金泥で代用したこを聞き、截金の研究に取り組むようになりました。

それ以後は多くの藤原・鎌倉期の仏像や仏画の截金作品を見て回りながら、制作技法や道具などを研究して、独力で復元することに成功しました。

西出大三は元々彫刻家であったため、その経験から造型技術を活かし、動物や鳥類(馬・牛・犬・雀・鶏など)を彫刻し、これらに截金を施す作品を得意としました。さらに岩絵具による彩色、砂子、野毛といった金箔の装飾技法を併用することで、より繊細で美しく華やかな作品を生み出しています。

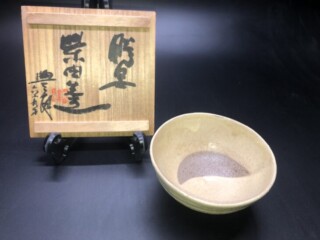

原 清

原清(はらきよし)は、2005年に『人間国宝』に認定された有名な陶芸家です。1936年に島根県で出生ししました。

京都で、石黒宗磨(いしぐろむねまろ)の内弟子になり、また、清水卯一(しみずういち)に陶芸の教えを乞いました。

その後、東京の世田谷に工房をだし独立。埼玉県大里郡に工房を移した後も陶芸に熱中しました。

その結果、「日本工芸会」「人間国宝」など様々な賞を受賞しまた、「社団法人 日本工芸会」の常任理事まで登りつめました。

黒色と褐色のふたつの種類の釉薬を使い大きな色面で模様を描きます。細かい技法に頼らず鉄釉陶器の新たな発展を生んだとし、かなりの評価を受けました。また、後継者育成にもとても力を入れており、作家としてだけではなく師としても陶芸界に大きな影響を与えた人物と言っても過言ではないでしょう。

黒田 辰秋

黒田 辰秋(くろだ たつあき)は京都市祇園生まれの漆芸家、木工家です。刳物、指物などの木工と乾漆、螺鈿などの漆芸で幅広く知られています。黒田辰秋は1904年に京都の塗師屋の子として生まれ、十代半ばにして独学で漆芸の道を志します。河井寬次郎を通じて民藝運動と出会ったことをきっかけに、さらに独自の木工の世界を深めました。1970年に木工芸の分野で初めて重要無形文化財保持者(人間国宝)の認定を受けました。素地制作から塗り、加飾までを自身の手で制作するその姿勢は、工芸家であると同時に表現者としての信念であり、優れた造形感覚と技術に裏打ちされた仕事は今なお高い評価を得ています。

緑和堂では、黒田辰秋の作品を強化買取中でございます。売却を検討されたい作品がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

大野 昭和斎

岡山県出身の国の重要無形文化財(人間国宝)に認定された木工芸師として有名な人物は大野昭和斎といえるでしょう。

1912年に岡山県の総社市に生まれた大野昭和斎(本名 片岡誠喜男)は14歳の時には指物師の父である片岡斎三郎に師事し、指物や象嵌などの木工芸の技術を全般的に教わり、高い技術を身に着けていきました。

23歳のころにはより高い技術を習得する為に文人画家である柚木玉邨に絵画を習い、昭和斎という号を授かります。その後は1937年に中四国九県連合展にて「松造小箱」を出品して特賞を受賞したことを皮切りに数々の賞を受賞していきます。1965年には第12回日本伝統工芸展に「欅香盆」にて特賞を、1968年に第15回同展にて「拭漆桑飾筥」にて日本工芸会会長賞を受賞し、その年に日本工芸会の正会員となります。1974年には木創会を設立し、後進の育成に努めました。そういった功績が称えれて1977年に「指物・刳物・象嵌」にて岡山県の重要無形文化財に、1984年には「木工芸」にて国の重要無形文化財(人間国宝)に認定されました。

勝城 蒼鳳

勝城蒼鳳は「竹工芸」にて国の重要無形文化財に認定された栃木県出身の竹工家です。本名を一二と言います。 1934年に栃木県の高林村(現在の那須塩原市)に生まれた勝城蒼鳳は15歳の時に父親に勧められて竹細工師の菊池義伊のもと …

三代 山田 常山

三代山田常山は「常滑焼(急須)」で重要無形文化財に認定された人物です。 常滑(とこなめ)の時代は古く、日本六古窯の中でも最も古い歴史を持つとされており、その始まりは奈良、平安時代を代表する遠投の影響を受けて、十二世紀初頭 …

大澤 光民

大澤光民は「鋳金」にて国の重要無形文化財に認定された金工師で、高岡銅器の伝統的な技法である「焼造鋳造」に熟練しており、さらに「鋳ぐるみ」という独自の技法を確立させたことで世間から高く評価をされました。 鋳ぐるみとは鋳型に …

加藤 卓男

岐阜県多治見市にある窯元の6代目である加藤卓男は、1961年イランへの初めての旅で青釉や三彩などの古代ペルシャ陶器の美しさに触れ異文化と日本の融合に着手しました。中でもひときわ力を入れたのが、18世紀ごろに姿を消してしま …

大谷 早人

2020年に「蒟醤」にて国の重要無形文化財(人間国宝)に認定された大谷早人という方をご存知でしょうか。 1954年に香川県に生まれた大谷早人は1972年に当時は若手の漆芸家であった太田儔に弟子入りをします。出会いは12歳 …

中川 衛

中川衛は加賀象嵌に新しいスタイルを生み出し、話題となった金工師です。「彫金」にて国の重要無形文化財にも認定されております。 中川は1947年、石川県金沢市に生まれます。金沢美術工芸大学産業美術学科を卒業した後、大阪の松下 …

桂 盛仁

桂盛仁は2008年に「彫金」にて国の重要無形文化財(人間国宝)に認定された金工師です。 江戸時代初期より続いている彫金の一派である柳川派の流れを汲み、煙草入れなどの装身具で明治~昭和期にかけて人気を博した桂光春や二代豊川 …

室瀬 和美

室瀬和美は2008年に「蒔絵」で国の重要無形文化財に認定された漆芸家です。 1950年に東京都に生まれた室瀬和美は、同じ漆芸家であった室瀬春二の仕事を幼少から見て育ち、高校生の時に漆芸・蒔絵の道を志すようになります。東京 …

原 清

鉄釉陶器の新たな表現を切り拓いた人物である原清は2005年に国の重要無形文化財(人間国宝)に認定されたの陶芸家です。 1936年に島根県斐川という現在の出雲市に生まれました。少年時代を過ごした出雲という土地は江戸時代より …

林 駒夫

林駒夫は「桐塑人形」にて2002年に国の重要無形文化財に認定された京都府出身の人形作家です。 桐塑人形とは、桐塑という木の粉にのりを混ぜて粘土状にしたものを桐の木の芯に付けて形を作る人形のことです。やわらかいうちには自由 …

秋山 信子

皆様は、秋山信子という人物をご存知でしょうか。 1928年に大阪府に生まれた秋山信子は、27歳の時に日展や日本伝統工芸展、京展、現代人形美術展にて活躍をした大林蘇野に師事します。大林蘇野からは桐塑及び和紙貼り、木目込みな …

藤島 武二

近代日本洋画壇の重鎮として君臨し、多くの画家を育てた洋画家・藤島武二。そのロマン主義的な作品は多くの画家たちに影響を与えました。 藤島は1867年、薩摩国鹿児島城の城下に生まれました。四条派の平山東岳に絵を学んだ後、上京 …

中野 孝一

中野孝一は「蒔絵」にて国の重要無形文化財に認定された漆芸家で、特に高蒔絵を得意とされております。 高蒔絵とは漆を何度も塗っては乾かしての作業を繰りかえすことで模様を作っていく技法で、塗り重ねる時に漆の厚さを変えたり、研ぎ …

山下 義人

山下義人は「蒟醤」にて国の重要無形文化財に認定された漆芸家です。 1951年に香川県に生まれた山下義人は、高松工芸高校を卒業し、香川県漆芸研究所を卒業した19歳の時に生涯の師と仰ぐ磯井正美に師事し、蒟醤を学びます。その後 …

増村 紀一郎

増村紀一郎は2008年に「髹漆 」にて国の重要無形文化財に認定された東京都出身の漆芸家です。 「髹漆 」とは昔からある漆芸の技法であり、素地の材料を選ぶことから始まり、下地工程を経て、上塗・仕上げ工程に至る幅広い領域にわ …

奥山 峰石

奥山峰石は1995年に鍛金の技術で国の重要無形文化財に認定された金工師です。 1937年に山形県に生まれた奥山峰石は、少年時代は芸能界に入りたいと思っておりましたが、日々の生活の為に洋食器を作る銀器職人である笠原宗峰に弟 …

中川 清司

中川清司は京都府出身の木工芸にて2001年に国の重要無形文化財に認定された木工芸家です。 釘などの接続金具を使用しないことで有名な京都の指桶物師の家庭に生まれた中川清司は三重県立松阪高等学校を卒業した後に父の中川亀一に師 …

玉川 宣夫

玉川宣夫は「鍛金」にて国の重要無形文化財に認定された新潟県出身の金工師で、鎚起銅器をベースとした木目金の技法を使った作品が評価されております。 鎚起銅器とは新潟県の燕市にて作られている銅器で江戸時代中期に誕生した伝統工芸 …

山本 晃

山本晃は山口県出身の2014年に「彫金」にて国の重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定された金工師です。 2014年に人間国宝にされた山本晃ですが、鍛金を人間国宝であった奥山峰石や彫金家の増田三男から手ほどきを受けた以外 …