角谷一圭は、大阪市出身の釜師です。茶の湯釜の最高峰といわれる筑前芦屋釜の復元に成功し、その技術の高さから人間国宝に認定されました。

1904年に生まれ、小学校に入学した頃から釜師であった父の仕事を手伝っていました。年月が経つにつれ自らも鋳物に興味を示すようになり、父から製作技術を学んでいきます。

21歳の頃、大阪工芸展に鉄瓶を初出品し、受賞した事で本格的に釜師の道を歩み始めます。その後は大国藤兵衛や香取秀真の指導を受け、鋳金全般の技術を学びました。以降多数の作品を制作し、日展や日本伝統工芸展などへの出品を行い多くの受賞を重ねました。日本工芸展に出品した「海老釜」が高松宮総裁賞を受賞した事が話題となり、それからの日本工芸展では角谷一圭の名前が常連となります。その随一の技量は、1978年に「茶の湯釜」で重要無形文化財にされたことで証明されております。

造形・地紋に溢れる気品は一圭ならではであり、現在は大阪市の工房でその技術が息継がれております。

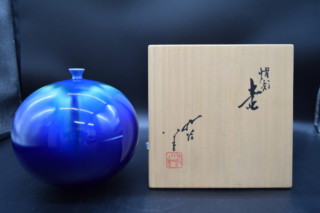

三代徳田八十吉は、昭和から平成にかけて活躍した九谷焼の陶芸家です。

初代徳田八十吉の孫として生まれ、金沢美術工芸大学短期大学工芸科陶磁専攻を中退してからは祖父である初代と二代目に師事し作陶を学びました。1988年に三代目を襲名してからは、国際陶芸展でグランプリ受賞や日本陶芸展で出品した「創生」がグランプリ秩父宮賜杯受賞など多くの功績を残しました。1997年に「彩釉磁器」で人間国宝に認定されます。

従来の山水画や花鳥図を作品に描く九谷焼とは違い、色の配色によるグラデーションのみで作品を仕上げる「彩釉」という技法を生み出しました。発色を良くする為に一般的な焼成温度よりも高い温度で焼成を行うのも特徴のひとつです。形も多種多様あり、一般的な花瓶の形状から幾何学な印象を受ける多面的な作品も手掛けます。

青や緑の美しい色合いや独創的な形状の作品は、日本だけでなく海外からも多くの支持を受けております。

板谷波山(本名・嘉七)は、陶芸家として初めて文化勲章を受章するなどの功績を残し、日本近代陶芸の先駆者として活躍した人物です。

1872年に茨城県下館の旧家に生まれ、1887年に上京します。まもなく東京美術学校の彫刻科に入学し、岡倉天心や彫刻家・高村光雲の指導を受けました。卒業後は石川県工業学校の彫刻科教諭として赴任します。ここで陶芸の指導を行ったことがきっかけで、波山自身も陶芸の道へ進みます。1903年、退職し再び上京して、現在の北区田端のあたりに窯を築きました。

1908年、日本美術協会展への出品作が入賞し、その後は他の展覧会でも賞を獲得するようになります。1917年の日本美術協会展ではついに一等賞金牌の栄誉を手にしました。数々の受賞歴はその地位を盤石なものにしていき、帝国美術院の会員や帝室技芸員に任命など、近代日本の芸術界において最高位と呼べる座に到達します。1953年、陶芸家として初めて文化勲章を受章しました。

波山作品の特徴として「葆光釉」(ほこうゆう)と呼ばれる、波山独自の釉を用いていることがあげられます。絵付けを施したあとにかけるこの釉は、色絵の色調を柔らかなものに変化させ、より絵画的な表現を可能にしました。

陶芸を職人の工芸から、芸術へ昇華させた波山の功績は非常に大きく、その作品は現代でも高い評価をうけ、重要文化財に指定されている物もあります。

三浦小平二は佐渡出身の陶芸家で「青磁」の人間国宝です。

1933年、佐渡の無名異焼窯元・三浦小平の長男として生まれます。東京藝術大学美術学部彫刻科に進学し、さらに色絵磁器の人間国宝・加藤土師萌のもとで青磁技法を学びました。1961年には新日展で初入選し、以降様々な展覧会で賞を獲得しています。またアジア諸国を巡り、各地の磁器についても研究を行いました。この結果、中国宋代の青磁に強く影響され、以後はこれを目標として制作を行っていきます。

1976年、第23回日本伝統工芸展へ出品した「青磁大鉢」が文部大臣賞を受賞しました。これは故郷佐渡の朱泥土に青磁釉をかけるという、小平二独自の技法でした。この技法が評価され、1997年には重要無形文化財「青磁」保持者に認定されています。

後進の育成にも熱心で、母校東京藝術大学や文星芸術大学の教授として教鞭をとった他、日本工芸会理事なども務めています。

藤原雄は人間国宝にも認定された備前焼の名工です。

1932年、父・藤原啓も備前焼人間国宝に認定されている陶芸家一族に生まれます。しかし生まれつき視力が非常に弱く、左目はまったくみえなかったといいます。ですが、父・啓の教育方針のおかげで、様々な芸術に触れ、センスを磨いていきました。大学卒業後は一般企業に就職しますが、間もなく帰郷し、父の看病をするとともに、陶芸の技を学びます。

1958年、日本伝統工芸展にて初入選をはたし、64年には海外で個展も開きます。また備前焼についての講義を行ったこともありました。1985年には紺綬褒章も受章し、1996年、ついに父と同じ重要無形文化財「備前焼」保持者に認定されます。

生まれつきの視力の弱さというハンデを背負いながらも、それをものともせず作陶に励んだ彼の作品は、伝統的でありながら、随所に加えた作為的な文様により備前焼に新たな風を加えています。作品は特に壺が多く、こだわりぬいた「牡丹餅」と呼ばれる丸い模様がよいアクセントとなっています。

井上萬二は重要無形文化財(人間国宝)「白磁」を保持する陶芸家です。

1929年佐賀県有田町の窯元の家に生まれます。軍人になることを目指し海軍予科士官学校に入りますが敗戦により復員し、十三代柿右衛門の元で働く事となります。その後初代奥川忠右衛門に影響をうけ、白磁やろくろの技法を学びました。1958年より佐賀県立有田窯業試験場にて技官として勤務し、一方で独学により釉薬の技法などを学んでいきます。1968年に日本伝統工芸展で初入選をはたし、翌年には有田焼指導者として渡米します。その後は国内外を問わず精力的に活動を行い、1987年の日本伝統工芸展では文部大臣賞を受賞。1995年に重要無形文化財「白磁」保持者に認定されます。2002年にはモナコ国王在位45年記念の展覧会も開催し世界的にも高く評価されています。

井上の作品は色に頼らない純白の白磁が特徴です。歪みの一切ない白磁の造形は非常に美しく、究極の白磁と呼ぶにふさわしい存在です。