- 黒川達也は東京出身の画家です。

武蔵野美術大学造形学部油絵科を1984年に卒業し、宮永岳彦の元で師事。以後、「少女」「女性」「静物」「風景」などをモチーフに、油彩・水彩を中心とした作品を発表・展開しています。

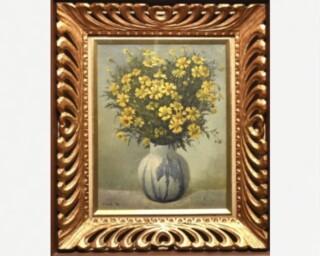

彼の作品は女性像・少女像が中心で、『少女 髪かざり』『アゲハ蝶』など、タイトルからもその傾向が伺えます。また、静物画・風景画の制作も行っており、『黄薔薇』『花畑と桜』『馬の絵展』などの出品歴もあります。

モチーフとしては「少女」「花」「静物」「馬」など、動きのあるものよりも静かな佇まいや象徴性をもたせた題材が多めです。

師の技法や伝統を継承しつつ「独自の女性像を描いた」という記述から、伝統美術・写実技法+作家独自の世界観というハイブリッドなスタイルと捉えられます。

絵画家一覧

浅野 竹二

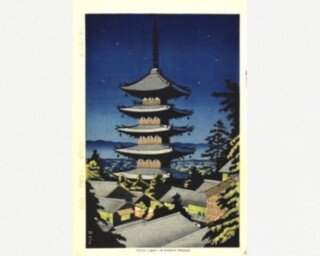

浅野竹二(1900年~1999年)は、京都出身の木版画家で、日本画と創作版画の世界で活躍しました。明るく洗練された風景画や、ユーモアと詩情を感じさせる作品で知られています。

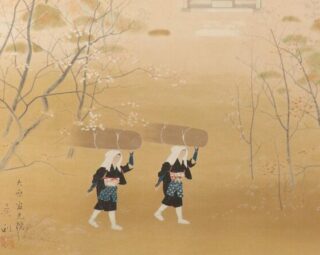

彼は京都市美術工芸学校、そして京都市立絵画専門学校で日本画を学び、土田麦僊(つちだ ばくせん)に師事しました。初めは日本画家として活動していましたが、1930年代に入ってから木版画に魅了され、独自のスタイルを築いていきます。

代表作のひとつが「名所絵」シリーズ。これは京都や大阪など全国の名所の風景を、鮮やかで開放的な色彩と、やわらかな光の表現で描いた作品群です。単なる観光名所を描いたものではなく、浅野自身の感性で再構成された情景が特徴です。

また彼は、自分で絵を描き、自分で彫り、刷るという「自画・自刻・自摺(じが・じこく・じしゅう)」にこだわり、創作版画の分野でも多くの魅力的な作品を残しました。鳥や虫、人の姿などを独特のデフォルメで表現し、どこかユーモラスで温かみのある作風が支持されました。

1960年には、アメリカの有名な画家ベン・シャーンが浅野を訪ね、彼の作品を「自由な発想とモダンな造形を、繊細な技で見事に融合させている」と絶賛しました。

晩年まで創作を続けた浅野竹二は、1999年にこの世を去りましたが、今なおその作品は国内外で高く評価され、多くの美術館やギャラリーで展示されています。

谷本 ためひろ

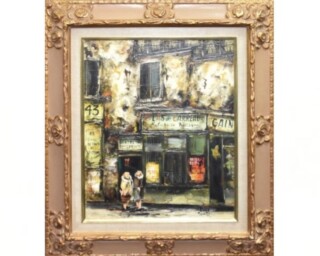

谷本ためひろは大阪府出身の洋画家(油絵画家)で、パリの街並みやカフェ、談笑する人々を温かい光の描写で描いた風景画で知られています。

関西学院大学卒で、精鋭選抜展銅賞などを受賞し、関西代表作家20人で美術機構を設立した経歴を持ちます。

フランス・パリの下町やカフェ、街角などの日常風景を、眩しい陽光のもと明るく描き、やさしく温かい雰囲気が特徴です。

パリをテーマにした作品が高い評価となることの多い画家です。

ジャン・フサロ

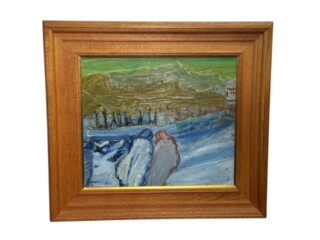

ジャン・フサロは、1925年生まれのフランスの画家です。戦後フランス絵画の中で、風景や人物、静物など身近な題材を大切にしながら制作を続けました。流行に左右されない落ち着いた作風が特徴で、見た人に安心感や静かな時間を感じさせる作品を多く残しています。

ジャン・フサロの作品は、はっきりとした輪郭や派手な色使いだけではなく、やさしく抑えた色調と、絵の具の質感を生かした表現が魅力です。橋や川、街並みといった風景の中に人物を配する構図も多く、日常の一場面を切り取ったような親しみやすさがあります。

フランス国内ではリヨン派の画家として知られ、美術館に作品が収蔵されるなど、長く評価されてきました。絵画のあたたかさや誠実な表現を好む方から、安定した支持を受けている作家です。

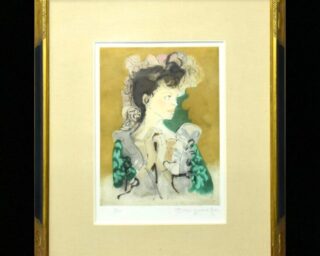

菅沼 金六

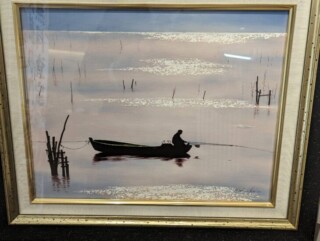

菅沼金六は昭和期の洋画家で当社は電気技術者としてのキャリアをもっていましたがシカゴ万国博覧会の日本展示場での設計、施工を担当するために渡米したことをきっかけにアメリカン・アカデミー・オブ・アートで絵画を学びました。

帰国後から一水会展に出品をはじめ1946年に一水会員、1960年に常任委員に推挙されました。また、日本水彩画展にも出品し、同会の会員にもなっています。

彼は特に人物画(婦人像)で高い人気を誇りました。裸婦画を描く作家として数多くのファンを獲得し「室内での女性像」「艶っぽい女性像のなかにある上品さ」を明るく優しい色彩とタッチで表現する作風が特徴です。

代表作には、日展で評価を受けた「白鳥の踊り子」などがあります。

安彦 良和

安彦 良和は、漫画・アニメ・小説・イラストなど多方面で活躍する作家です。

安彦は1947年に北海道で生まれました。高校を卒業後は弘前大学に入学しますが、学生運動に参加したことを理由に1970年に退学処分となります。

その後は上京し、虫プロダクションに入りアニメーターとしての道を歩み始めました。

虫プロが倒産しフリーランスとなってからは、『宇宙戦艦ヤマト』などさまざまな作品に関わり、1979年には『機動戦士ガンダム』でキャラクターデザインおよび作画監督を務め、一躍注目を浴びました。

後年は漫画家として『ナムジ』や『虹色のトロツキー』といった歴史・神話ものを手がけ、2001~2011年にかけて『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』を連載。さらにOVA『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』の総監督も務めました。

安彦良和は重厚な筆致で人の心と戦争の虚しさを写実的に描いており、その作風は今も多くの読者やクリエイターに影響を与え続けています。

石垣 定哉

石垣定哉(いしがき さだや)は、三重県出身の洋画家で、綿密な風景画や抽象的な絵画を描くことで知られています。 1970年に愛知県立芸術大学を卒業すると、その後はニューヨークに留学し、版画等を学びます。当時のアメリカはポス …

喜多村 知

1907年に満州大連市で生まれた喜多村氏は、小学4年まで大連で過ごした後、父の転勤で日本に移り住み、そのまま京都の小学校を卒業します。その頃、学校近くに居を構えて活動していた鹿子木孟郎の写生する姿に強く憧れを覚え、彼は画 …

豊原 国周

豊原国周は、幕末から明治にかけて活躍した浮世絵師です。 豊原周信、歌川国貞(三代 歌川豊国)の門に入り、のちに2人の名前を合わせて「豊原国周」と名乗りました。 豊原は「役者絵」を得意とし、大胆で迫力のある大首絵が高く評価 …

小林 清親

小林清親は、「最後の浮世絵師」とも称される明治時代の浮世絵師です。 浮世絵、ポンチ絵、戦争画、新聞の挿絵など多彩なジャンルで活躍しました。 1847年、江戸で幕臣の子として生まれ、15歳で元服し家督を継ぎました。 徳川家 …

渓斎 英泉

渓斎英泉は、江戸時代後期に活躍した浮世絵師です。 美人画や風景画、春画、戯作など多岐にわたる作品を手掛けました。 1790年、英泉は江戸にて武士の子として生まれました。 12歳で狩野派の絵師である「狩野白桂斎」に師事しま …

宮永 岳彦

宮永岳彦は、静岡県出身の洋画家です。油絵をはじめ、ポスターや童画、週刊漫画TIMESなどの表紙画、水墨画などを手掛けました。 宮永は第二次世界大戦の兵役後、松坂屋銀座店宣伝部に勤務する傍らで創作活動を行いました。 197 …

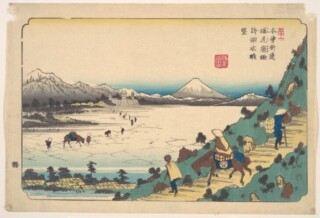

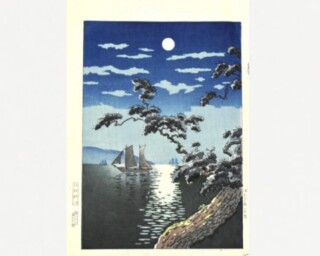

土屋 光逸

土屋光逸は、明治から昭和にかけて活躍した浮世絵師・版画家です。「日本三景」として知られる松島、天橋立、宮島の風景や、日常のふとした瞬間を叙情的に表現した作品を残しています。 土屋は、1870年に静岡県浜松市の農家にて生ま …

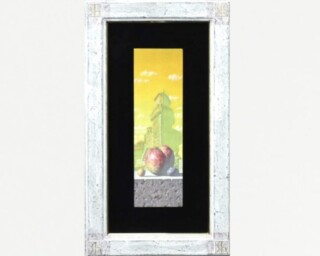

細迫 諭

細迫諭は、テンペラと油彩を組み合わせた独自の技法で知られる画家です。 東京造形大学絵画科を卒業後、東京藝術大学大学院油画技法材料研究室を修了。 1991年には国際滝富士美術賞を受賞し、多数の個展・グループ展を国内各地で開 …

武田 双雲

武田双雲(たけだ そううん)は1975年生まれの日本を代表する書道家の一人であり、「書」を通じてポジティブなメッセージを発信し続けるアーティストです。 東京理科大学を卒業後、IT企業に勤務するも、幼少期から親しんだ書の道 …

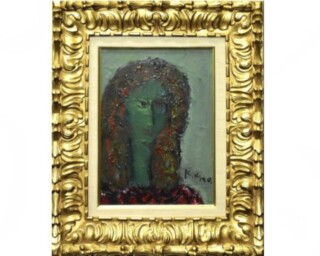

日野 耕之祐

1925年福岡県で生まれた日野氏は、1948年に日本美術学校洋画科卒業後、戦後の日本洋画界を代表する巨匠の一人である林武に師事し、独自の世界観溢れる油彩を極めていきました。 在学中に時事新報社に入社して美術を担当、その後 …

佐藤 哲郎

佐藤哲郎は宮城県出身の洋画家で、点描を用いた油彩画で知られています。 児島善三郎、今泉篤男に師事し、複数回の渡仏やサロン・ドートンヌへの連続出品など国際的に活動しました。 点描とは、近接して配置された異なる色の点が、見る …

宇田 荻邨

宇田 荻邨は、大正から昭和にかけて活躍した、三重県出身の日本画家です。 四条派を基盤に、大和絵や琳派の要素を取り入れた独自の作風で知られています。 17歳で京都に移り、四条派の流れを汲む菊池芳文に師事。京都市立絵画専門学 …

伊藤 清永

伊藤 清永は、白日会・日展を中心に活躍した洋画家です。 鮮やかな色彩と柔らかな筆致で女性像を描いたことで知られています。 1911年に兵庫県の禅寺・吉祥寺の三男として生まれ、14歳で油絵を始めました。17歳から岡田三郎助 …

服部 和三郎

1930年兵庫県淡路島出身の服部氏は、画家である父の影響で自身も画業を志すようになります。後に京都市立身術専門学校油絵科(現在の京都芸大)に入学し、更に技術を高めていきます。その後は様々な展示会に出品し受章しています。 …

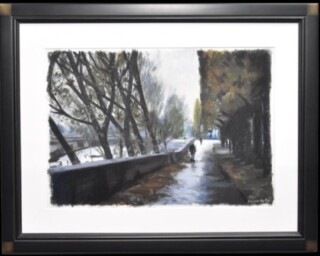

セイ・ハシモト

1938年兵庫県神戸市で生まれたセイ・ハシモト(本名・橋本清一)は、自身が育った神戸のノスタルジックで美しい欧州のような街並みを描き残そうと、独自のパステル技法を生み出し半世紀近くに渡って作品を描いてきました。 日本大学 …

直野 進

1925年に山口県に生まれた直野 進は、武蔵野美術大学に進学するも中退し、松田正平に師事しました。 主に縦長の構図で花を描き、シックな空間表現の中に華やかにモチーフを描いた個性的な作風が特徴です。 その個性的なスタイルが …

ブライアン・ルード

ブライアン・ルードはアメリカを拠点に活躍するイラストレーターで、エンターテインメント作品の公式アートを手掛けることで知られています。 ブライアンは、1975年にアメリカ・オハイオ州に生まれ、大学在学中にグラフィックデザイ …

川島 睦郎

川島 睦郎(かわしま むつお)は、日本画家で、主に風景画・静物画・花鳥画を手がけ、近代~現代の日本画界で活動しています。 初期は 風景画 を主なモチーフとして描いていたが、次第に 静物画・花鳥画 に題材を移行していきまし …

里中 游

里中 游は、1953年に兵庫県明石市で生まれた画家です。 油彩画をはじめ、グラフィックデザインや建築デザイン、商業デザイン、イラストマップなど多岐にわたって活動しています。 里中は旅行が趣味だそうで、訪れた先の田園風景や …