狩野永徳は、安土桃山時代を代表する絵師であり、狩野派の最も重要な画家として広く知られています。

狩野派は、室町時代後期に創設され、特に戦国時代から江戸時代にかけて、豊富な絵画依頼を受けて華やかな装飾画を数多く制作した絵師の集まりです。狩野派は、特に大名や寺社からの依頼で絵画を描くことが多かったため、その作品は装飾的で豪華なものが多く、金箔や金粉を使用することが特徴です。

その中でも狩野永徳は、技術的に最も成熟した画家として、独自のスタイルを確立し、後の時代にも多大な影響を与えました。

永徳は、狩野元信の孫として生まれました。

元信は狩野派の創始者であり、狩野家を大きく発展させた人物です。狩野家は、室町時代から戦国時代にかけて、絵画を通じて政治的・宗教的な影響力を持つ存在として成長し、特に大名や寺院から高い評価を受けていました。狩野永徳もまた、祖父や父から絵画の技術を受け継ぎ、狩野派の絵師として名を馳せました。永徳は非常に若い頃から才能を発揮し、その優れた技術と革新性によって、すぐに時の権力者たちから注目を集めることとなります。

永徳の画風は、狩野派の伝統的な要素を踏襲しつつも、写実的な表現を重視し、自然界の動きや力強さを画面にうまく取り入れた点が特徴的です。

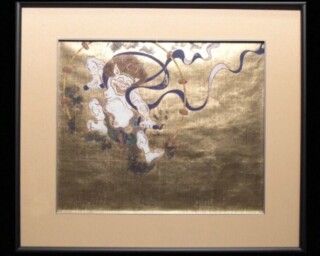

狩野派はもともと、装飾的な美しさを追求する傾向が強く、絵画が寺社や大名家の権力を象徴する役割を果たしていました。そのため、永徳もまた金箔や金粉を多用し、非常に豪華で目を引く作品を制作しましたが、それだけではなく、絵画に動きや生命感を吹き込むことに成功しました。この技術的な革新は、狩野派が持っていた装飾性と写実性をうまく融合させ、従来の日本画の枠を超えた新たな表現方法を生み出しました。

永徳の代表作の一つに「唐獅子図屏風」があります。

この作品は、唐獅子が非常に力強く描かれており、その動きや迫力は画面いっぱいに広がり、観る者に強い印象を与えます。獅子の毛並みや筋肉の質感、さらにはその動きの躍動感が、まるで生きているかのようにリアルに表現されています。

永徳は、動物の筋肉や骨格の構造にまで意識を向け、その描写に写実性を求めましたが、同時に獅子の雄々しさや力強さを強調するために、色彩や構図を巧妙に調整しています。このように、彼は単なる物理的な特徴を描くだけではなく、絵の中に動きと感情を込めることで、観る者に強いインパクトを与えました。この唐獅子図屏風は、永徳の技術力の高さとともに、彼の絵画に対する独自のアプローチを示す代表的な作品となっています。

また、永徳の風景画も非常に高く評価されています。「洛中洛外図屏風」はその代表作の一つで、当時の京都の街並みや風景を描いています。この作品では、京都の市街地や寺院、四季折々の自然が詳細に描かれており、当時の町並みや文化、風俗を知る上で貴重な資料ともなっています。

永徳は、この作品で遠近法を駆使し、平面的な絵の中に立体感を与えることに成功しました。画面の奥行き感や空間を感じさせることで、絵に動きと活気をもたらし、まるで当時の京都の風景が目の前に広がっているかのような錯覚を与えます。永徳はまた、絵の中で人物の動きや表情にも細かな配慮をし、これらの要素が画面全体に生命を吹き込んでいます。

永徳はまた、豊臣秀吉の命令で聚楽第の障壁画を手掛けました。

聚楽第は、秀吉の権力の象徴的な場所であり、その障壁画は秀吉の威厳と豪華さを表現するための重要な役割を果たしました。永徳は、この障壁画の制作において、華麗な金箔や金粉を多用し、その豪華さを際立たせました。しかし、永徳は単に装飾的な美しさを追求するだけではなく、絵の中に動きや緊張感を加えることによって、作品に力強さと深みを与えました。この作品では、動物や人物、風景などが一体となって描かれており、絵画全体に統一感が生まれています。聚楽第の障壁画は、永徳がいかにして政治的な文脈を反映させつつ、絵画の技術を極めたかを示す好例です。

永徳が活躍した時代、狩野派の絵師たちは、単なる絵画制作を超えて、政治的な役割も担っていました。信長や秀吉といった権力者は、狩野派の絵師に絵画を依頼し、自らの権力を絵画を通じて象徴することを目的としていました。永徳もその一員として、権力を象徴する絵画を手掛け、狩野派の名声を高めました。彼が制作した作品は、単なる装飾的な絵画にとどまらず、当時の社会や政治の背景を映し出す重要な役割を果たしたのです。狩野永徳の作品は、ただの美術作品としてだけでなく、時代背景や文化的な文脈を深く理解するための貴重な資料でもあります。

永徳の死後、狩野派はその技法とスタイルを引き継ぎ、江戸時代にかけて大きな影響を与えました。狩野派の絵画は、その豪華さや精緻さ、そして技術的な完成度によって、日本の絵画の中で重要な位置を占め続けました。永徳が遺した美術的な遺産は、後の絵師たちにとって非常に大きな影響を与え、狩野派の技術やスタイルは、江戸時代の絵画においても重要な基盤となりました。

狩野永徳の作品は、今日においても多くの美術館に所蔵され、彼の芸術的な影響力は時代を超えて今なお評価されています。その絵画は、当時の文化や社会、政治を反映した重要な芸術作品として、今後も多くの人々に感動を与え続けることでしょう。