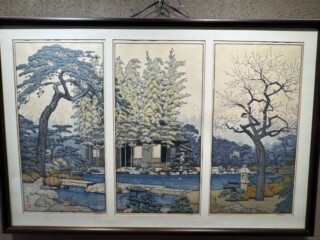

浅野竹二(1900年~1999年)は、京都出身の木版画家で、日本画と創作版画の世界で活躍しました。明るく洗練された風景画や、ユーモアと詩情を感じさせる作品で知られています。

彼は京都市美術工芸学校、そして京都市立絵画専門学校で日本画を学び、土田麦僊(つちだ ばくせん)に師事しました。初めは日本画家として活動していましたが、1930年代に入ってから木版画に魅了され、独自のスタイルを築いていきます。

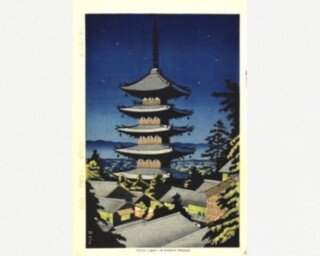

代表作のひとつが「名所絵」シリーズ。これは京都や大阪など全国の名所の風景を、鮮やかで開放的な色彩と、やわらかな光の表現で描いた作品群です。単なる観光名所を描いたものではなく、浅野自身の感性で再構成された情景が特徴です。

また彼は、自分で絵を描き、自分で彫り、刷るという「自画・自刻・自摺(じが・じこく・じしゅう)」にこだわり、創作版画の分野でも多くの魅力的な作品を残しました。鳥や虫、人の姿などを独特のデフォルメで表現し、どこかユーモラスで温かみのある作風が支持されました。

1960年には、アメリカの有名な画家ベン・シャーンが浅野を訪ね、彼の作品を「自由な発想とモダンな造形を、繊細な技で見事に融合させている」と絶賛しました。

晩年まで創作を続けた浅野竹二は、1999年にこの世を去りましたが、今なおその作品は国内外で高く評価され、多くの美術館やギャラリーで展示されています。

石垣定哉(いしがき さだや)は、三重県出身の洋画家で、綿密な風景画や抽象的な絵画を描くことで知られています。

1970年に愛知県立芸術大学を卒業すると、その後はニューヨークに留学し、版画等を学びます。当時のアメリカはポストモダンの流れの中にあったため、その時代で彼が得た知識や経験が、後の半抽象的な作風に影響しているのだと考えられます。

風景や人物を題材にしたものが多く、特にニューヨークや南欧、故郷の風景を描いたものが有名です。1980年代末から1990年代前半にかけて、ニューヨークの風景を半抽象的に表現した作品群が特に注目を集めました。

また、「イシガキブルー」という言葉が彼の代名詞として扱われ、その繊細かつ巧みな青の色彩には、国内外から高い評価を受けていました。

故郷である三重県東員町を始め、今もなお多くの人に愛されている作家だと言えます。

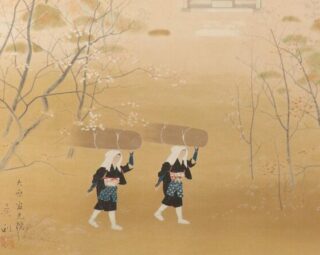

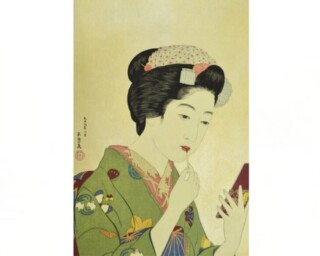

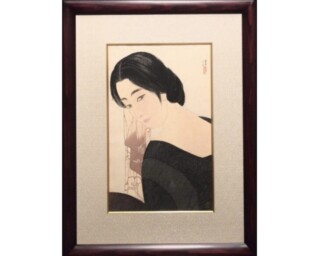

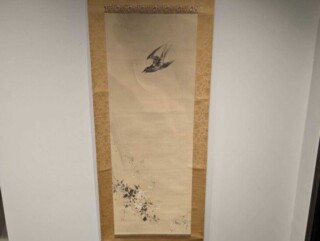

宇田 荻邨は、大正から昭和にかけて活躍した、三重県出身の日本画家です。

四条派を基盤に、大和絵や琳派の要素を取り入れた独自の作風で知られています。

17歳で京都に移り、四条派の流れを汲む菊池芳文に師事。京都市立絵画専門学校(現・京都市立芸術大学)卒業後は、菊池契月のもとで更に腕を磨きました。そして、1925年に帝展に出品した『山村』で特選を受賞し、翌年には『淀の水車』で帝国美術院賞を受賞。これにより京都画壇を代表する日本画家として注目を集めました。

戦後は教育にも携わり、多くの後進を育てました。

1967年に勲三等瑞宝章、1972年に松阪市名誉市民を受けるなど、画業以外の功績も評価されています。

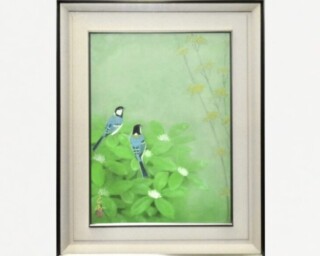

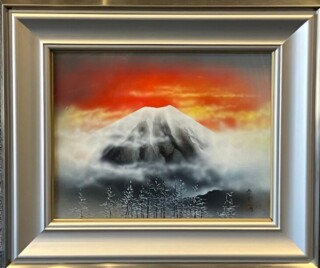

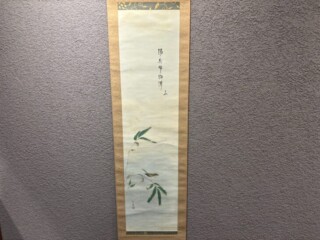

川島 睦郎(かわしま むつお)は、日本画家で、主に風景画・静物画・花鳥画を手がけ、近代~現代の日本画界で活動しています。

初期は 風景画 を主なモチーフとして描いていたが、次第に 静物画・花鳥画 に題材を移行していきました。

四季をテーマとする作品が多く、季節感・自然の移ろいを重視した表現がしばしば挙げられています。 後年は 花鳥画 を得意とし、「いのち讃歌」などのテーマで生命感・躍動感を表現する意図が語られることがあります。

日本画の伝統技法を丁寧に扱いつつ、題材・空間構成・色彩に独自性を織り込んでおり、一定の芸術的評価を得ています。

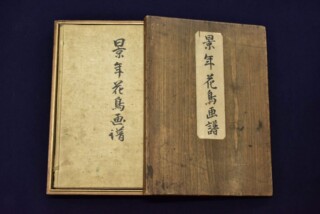

亀井 至一は江戸時代末期から明治時代の石版・木版画家です。

初め、国沢新九郎と横山松三郎に師事して石版と油絵を学びました。その後、第1回内国勧業博覧会に「上野徳川氏家廟之図」を、第2回内国勧業博覧会にも作品を出品、第3回内国勧業博覧会には「美人弾琴図」を出品し、知名度を上げました。

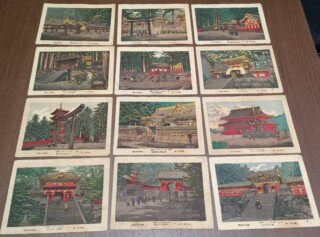

木版画も作製していましたが、後に玄々堂印刷所に入って石版画を学びました。代表作に「日光名所」、「東海道名所」などが挙げられる他、蜷川式胤の「観古図説」などが知られています。また、矢野竜渓の政治小説『経国美談』の挿絵、東海散士の政治小説『佳人之奇遇』の挿絵などの出版文化に影響を与えました。

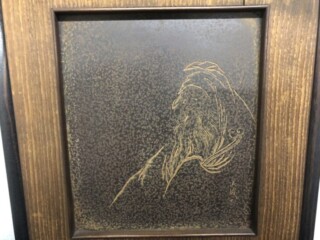

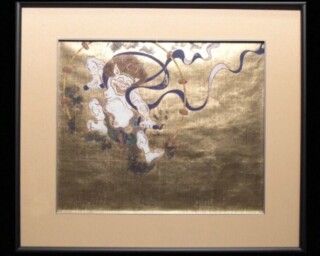

海野 美盛は、1864年生まれの彫金家・日本画家です。

水戸派の金工家・初代 海野美盛の弟子である海野盛寿の子として、江戸下谷に生まれました。

一塊の材料から像全体を立体的に彫り出す「丸彫」の人物や動物を得意とし、緻密な細工と美しい彩色が特徴です。また、日本画を酒井道一、河鍋暁斎、今尾景年に学んでいます。西洋彫刻も学び、それらを自身の作品に活かしました。

海野は、鋳金を基盤に写実的な彫技を展開し、モチーフを生き生きと表現しました。多彩な才能で近代工芸美術の発展に寄与した名匠として長く愛され続けています。