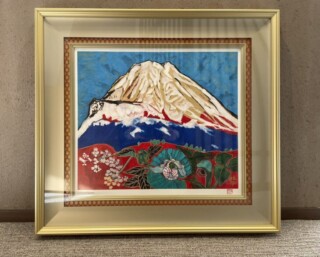

東山魁夷は、1908年(明治41年)神奈川県横浜市に生まれました。

本名は新吉といいます。

東京美術学校(現・東京藝術大学)を卒業後、ドイツに留学しました。

ドイツ留学の後に太平洋戦争への召集に応じて軍隊にはいります。

戦後の苦難のなか風景の美しさに開眼し、第3回日展で『残照』が特選に選ばれ、政府買い上げとなりました。

1950年からは日展審査員となり、代表作である『道』を発表します。

第11回日展出品作『光昏(こうこん)』で日本芸術院賞受賞。

65年に日本芸術院会員、日展理事となり、69年に文化勲章を受章しました。

74年には日展理事長に就任。

99年に老衰で死去しますが、従三位、勲一等瑞宝章が贈られました。

2018年には東京で10年ぶり、京都では30年ぶりとなる大回顧展『生誕110年 東山魁夷展』が国立新美術館と京都国立近代美術館で開催。

東山魁夷の作品は主に風景画ですが、どれもどこかで見たことがある何気ない風景や自然を題材にした作品を多く手掛けています。

その作品は、不思議と幻想的で現実世界とは少しかけ離れた風景が感じられますね。

彼の独特な感性から描き出された風景画は、現在も多くのファンに評価されて人気を集めています。

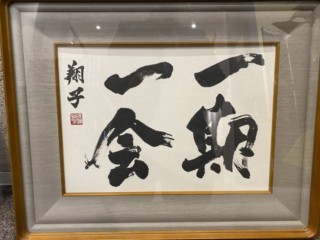

金澤翔子は、1985年に東京で生まれました。

母は書家の金澤泰子です。41歳のときに授かった一人娘になります。

出産後、新生児期に敗血症にかかり、45日目に娘がダウン症であることを医師に知らされます。

当時は今ほど障がい児への理解はなく、また婚家が学歴を重んじる一家であったこともあり、申し訳なさのあまり母娘で命を絶つことも考えたといいます。

5歳から母の師事で書を始め、10歳で『般若心経』に挑みました。

ダウン症という障害がありながらも、本人の努力と、周りの方々のサポートもあり、日本を代表する書家となります。

平成24年には福島県に金澤翔子美術館を開設し、その後もメディア、書籍で取り上げられることも多く現代を代表する人気書道家の一人となりました。

福田平八郎は、大分県に生まれた日本画家です。

代表作である漣は昭和天皇と一緒に魚釣りをした際の作品として知られています。文具屋に生まれた福田平八郎は、幼少のころから絵を描くことが好きで数学が苦手で中学校を落第してしまったことも相まって、京都市立美術工芸学校に入学し非常に優秀な成績を修め、卒業後も作品を作り続けていきました。その後、絵画の勉強を続けていき、1919年の第1回帝展で初入選を果たすと次々に賞を受賞していきます。中でも第3回帝展に出品した「鯉」では、特選を受賞するだけでなく、宮内省が作品を買い上げるという快挙を成し遂げます。その後も日本画の新しい在り方を突き詰めるために中村岳陵や山口蓬春らと六潮会に参加するなど精力的に活動をしていき、文化勲章受章、文化功労者という名誉ある賞を受賞しました。

福田平八郎の作品の特徴としては、若い時代は仰仰しい感じの絵が京都で流行っていたこともありそういう傾向の絵が多く出品されています。その中での代表作は「牡丹」という作品でどこか妖しい日本画のような感じが見受けられます。

そういった時代を経て、福田平八郎本来の大胆なトリミングやデザイン感覚が活かされていく作品が生み出されていっています。その中でも「漣」は全面銀地の上に、群青一色で漣だけを描くという大胆極まりない発想で描かれており、当時最も権威のあった美術史家の田中一松でさえも厳しい展覧会評を書き残すほど、独特な世界観を持っていたといえるでしょう。

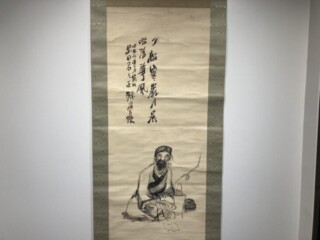

中島潔は旧満州国に生まれた有名な日本画家です。

満州国に生まれましたが、1歳の時に両親の故郷である佐賀県で育ち、高校を卒業後に上京し、印刷会社などで働きながら独学で絵の勉強を続け広告会社に就職、イラストレーターとして数々の賞を受賞します。

1971年にフランスのパリで絵の勉強をした後の1976年にはフリーのイラストレーターとして独立を果たします。1986年にはNHK「みんなのうた」のカラスの寂しげななき声を聞いて、親に思いを馳せる気持ちを歌にした「かんからす」の挿絵を担当したことが、中島潔の名を全国的に注目されるきっかけとなりました。

その後も数々のアニメーションを手掛ける傍らで童画や女性画を精力的に発表します。見る人の心を優しく包み込むような童画と独特ながら繊細な面を持つ筆使いで描く女性画や古典画は国内のみならず、北京やパリなどの海外での展覧会でも記録的な入場者で反響を呼びました。

1998年には、「源氏物語五十四帖」を完成させ、画業30年経ったこと記念して日本橋三越他で巡回展を開催し、話題を呼びます。

また、さだまさしが中島潔の絵を最初に購入した「雨宿り」という題の絵はさだまさしの楽曲である「雨やどり」の参考になったものであると言われ、その縁で中島潔の推薦をした際に「風の画家」というキャッチフレーズを考えだしたことで中島潔を表す言葉になりました。

大山 忠作は日本画家です。

福島県の染物業を営む大山豊春・きよの長男として生まれた大山忠作は家業が紺屋で父も趣味で日本画を描いていたことが影響したのか自然と画家を志すようになります。

1940年に東京美術学校(現.東京芸術大学)に入学し、日本画を学びますが、第2次世界大戦が悪化したことが影響し、繰り上げ卒業をして戦地に向かうことになります。終戦後に東京都美術館で開催中であった第1回日展を見て感動し、制作意欲を掻き立てられ、第2回日展で「O先生」が初出品で入選します。翌年には山口蓬春に師事し、描写技術の高さは定評があり、描きたい物を描くという姿勢で、人物から宗教、花鳥、風景画まで幅広い作品を発表し続けます。

代表的な業績としては、法隆寺金堂壁画再現模写への参加、日本芸術院賞受賞作「五百羅漢」、成田山新勝寺光輪閣襖絵「日月春秋」28面及び「杉」「松」「竹」22面、同じく聖徳太子堂壁画6面「白鷺」「蓮」「桜」「牡丹」「菊」「楓」の制作などが挙げられ、古典研究にも精通しておりました。

また、美術品に興味のある方は、一度見たことあると思われる鯉の絵は、大山忠作の代表的な作品となっており、美術市場では人気の高い作品となっております。

小野竹喬は岡山県に生まれた、風景画を得意とした日本画家です。

日本の自然の美しさを技法だけはなく自然の真実を追求しながら東洋の南画や、同時代の画家たちの作品にも学ぶことで写実的な古典領域から、次第に画風を変化させていきました。

竹橋を名乗っていた時期には京都の竹内栖鳳に師事し、西洋近代絵画の写実表現をとりいれた栖鳳に学びながら自らも西洋絵画の真髄をふんだんに取り入れていく等西洋絵画への関心が強く表れていたと感じられます。

1918年に約1年間渡欧している中で東洋絵画における線の表現を再認識し、渡欧後は竹喬を名乗るようになります。1939年頃から日本画の素材を素直に活かす為に線も色も古い大和絵の表現を学ぼうとし、線描と淡彩による南画風の表現へと変化していくことになりました。この変化が小野竹喬の作品の方向性を決定づけることになります。

晩年には松尾芭蕉の「おくの細道」をもとにその句意を絵画化にする作品を手掛けていき、その10点からなる「奥の細道句抄絵」は小野竹喬の晩年の代表作です。また、水墨画の精神性を模索し続け、生涯にわたって自身の可能性を追求し続けた人物です。