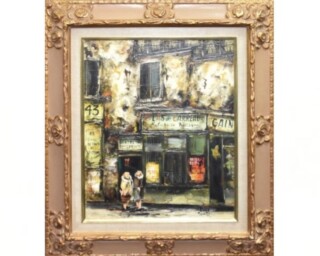

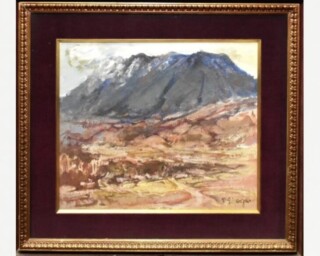

樋口 善造は昭和後期から平成にかけて活躍した画家で、主にヨーロッパの風景を題材として描きました。

1948年より坂本繁二郎に師事し、東京芸術大学油絵科を卒業後は日本国内およびヨーロッパ各地を写生して回りました。1983年にはドイツ・カッセルに拠点を移し、各地の風景画を中心に制作します。

その後も日本やドイツ各地で個展を開催し、高い評価を受けました。

1994年には、約10年間過ごしたドイツを離れ、日本に拠点を移しています。

近年では、「樋口善造 油絵展」の開催や「今を生きる 筑後の画家展」への出展など、精力的に活動を続けています。

それぞれの地域が持つ魅力を温かく写実的に描く作風が特徴で、土地ならではの街並みや豊かさを表現した作品は、見る者を魅了します。

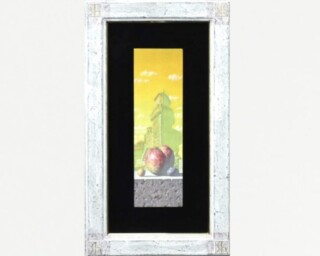

大矢英雄は、日本の現代写実絵画を代表する洋画家の一人です。

彼の作品の最大の特徴は、ルネサンス期以来の古典技法である「混合技法」にあります。テンペラによる堅牢な下地の上に油彩を幾層にも重ねることで、油彩特有の深みと、テンペラの持つ緻密で透明感のある描写力とを高度に融合させています。

主なモチーフは女性像であり、髪の一本一本や衣服の質感に至るまで丹念に描き込まれた細密な写実表現は高く評価されています。しかし、その絵画は単なる写真の再現にとどまりません。人物の背後に広がる抽象的なマチエールや、緻密に計算された光の構成によって、画面には静謐で幻想的な空気が漂います。まるで現実の時間が一瞬停止したかのような、詩情豊かな世界観が立ち上がる点にこそ、彼の真価があります。

また、長年にわたり広島市立大学芸術学部で教鞭を執り、後進の育成にも尽力してきました。教育者としても重要な役割を果たしながら、現在もなお写実表現のさらなる可能性を追求し続けています。

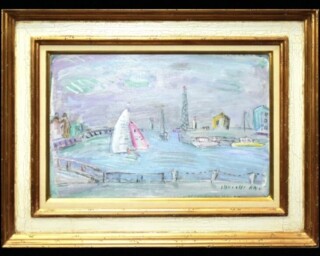

大城 真人(おおしろ まこと)は、1958年に富山県で生まれた日本の洋画家です。東京学芸大学美術学科を卒業後、フランスのナント美術学校で学びました。

1989年にはフランスのピィポー美術学校で講師を務めるなど、フランスとの深い関わりを持っています。1991年からはフランスと東京で数多くの個展を開催し、1995年にはフランス国内の具象・抽象アートフェスティバルで最高賞を受賞するなど、国際的にも高く評価されています。

彼の作品は、ヨーロッパの水辺の風景を題材としたものが多く、ブルージュ、ゲント、デルフト、パリ、コモ湖などの都市を描いたものがあります。これらの作品では、光や風、空気感を細密に表現し、見る人の感性に響くような仕上がりとなっています。

現在もフランス・ナントで制作活動を続けており、国内外での展覧会や個展を通じて、その精緻な風景画を発表し続けています。

静謐でありながらも豊かな表現力を持ち、多くの人々に感動を与えています。

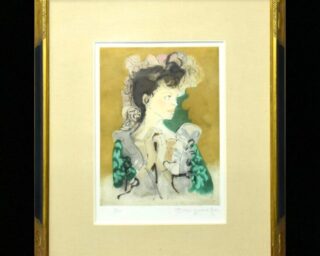

大谷郁代(おおたに いくよ)は、人物画を中心に制作する日本の現代美術作家として知られています。

とりわけ、人物の内面性や感情の気配を静かに掬い取る表現に特徴があり、派手な物語性よりも、見る者が想像を深める余白を大切にする作風です。

画風からは写実性への意識が見え、人物の心理や存在感が感じ取れます。周辺の家具などを含めて描き出される「間」の表現が印象的です。

静謐で内省的な人物画を通して、鑑賞者に深い余韻を残す彼女の作品は、現在絵画市場で高い評価を受けております。

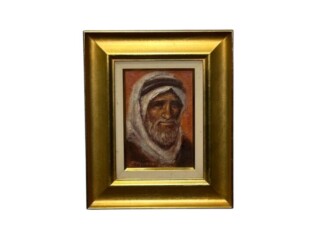

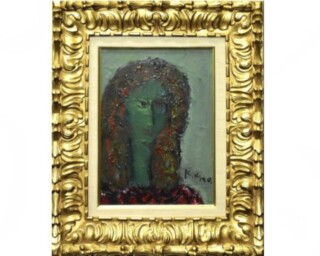

松尾洋明は、人物画を中心に制作する日本の洋画家として知られています。

中東や異文化圏の人物像をモチーフにした作品で注目されることが多く、静謐さと緊張感を併せ持つ独自の作風が特徴です。

中東地域の人々、民族衣装、宗教的背景を感じさせるモチーフを通して、単なる肖像に留まらない「文化」や「歴史の重なり」を描き出しています。

表情は抑制的で、感情を露骨に表さない人物が多く、

観る側に「この人は何を考えているのか」と想像を促します。

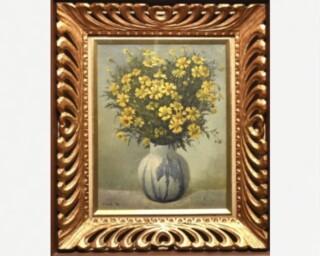

中上誠章は京都府出身の洋画家で、人物や猫などを主なモチーフに油彩画を制作しています。

写実性を重視しつつ、光や色の調和で生命感を表現する作風が特徴で、個展やグループ展にも多数参加しています。

中上誠章の作品は、派手さよりも静かで上品な印象があり、人物画ではその人の持つ魅力や存在感を丁寧に描き出しています。作品の中には、花や舞妓、日常の一場面を切り取った女性像、愛らしい子供の姿を描いたものなどがあります。

静かな佇まいの中に確かな存在感を宿す彼の作品は、見れば見るほどに味わいを深めていきます。