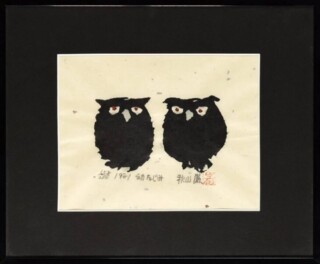

秋山巌は1921年、大分県竹田市生まれの版画家です。

19歳の頃海軍に志願し、終戦後は東京で警察官として勤務しながら版画の制作を行ってきました。

32歳の頃に見た棟方志功の版画を見て大きな衝撃を受け、6年後日本版画院の会員となり、棟方志功に弟子入りしました。

棟方志功には「ばけものを出せ。絵というものは、いくら上手に描いてもばけものがでなければ人は驚かないし感心もしない。ばけものを描け」と常々言われ、秋山巌は“ばけもの”を探求していくようになります。この頃のことを秋山巌はのちに「棟方志功は私の版画の師というより、版画哲学の師である」と述べています。

そんな折、秋山巌は種田山頭火の句集『草木塔』と出会いました。この句集に大きな衝撃を受けた秋山巌は、のちに山頭火について「怪物が観える詩心を教示してくれた」と述べています。

その後は生涯を通じて種田山頭火の俳句をテーマとした版画を数多く制作しました。

また、山頭火と出会う以前からアイヌ民謡のふくろうに関心があり、ふくろうをモチーフとした作品も多く制作しています。

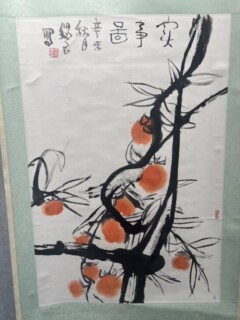

許麟盧は、中国の絵画・書画作家です。

1916年に中国は山東省蓬莱市で生まれ、幼いころから絵画や書画に触れて成長していきました。1939年からは書家・絵画家の溥心畲に師事し、技術と心得を学びました。溥心畲は朱子学をはじめとしたさまざまな学派や古典に精通しており、許麟盧の創作の礎となる教養は彼から学びえたと考えられます。

1945年頃からは当時すでに評価を得ていた斉白石に師事し、13年間の同行の中で絵画の真髄を学び取りました。

許麟盧は花鳥画を得意としました。力強く、それでいて繊細な筆遣いは花鳥の生命力をありありと描き出し、凛とした迫力を感じさせます。生前は北京花鳥画研究会の会長職も務めていましたように、中国花鳥画において大きな位置を占めていた作家であったと分かります。

現在でも評価は高く国内外問わず希少な作品を多数残しております。

緑和堂では、中国人作家・花鳥画の名人である許麟盧の作品を取り扱っております。

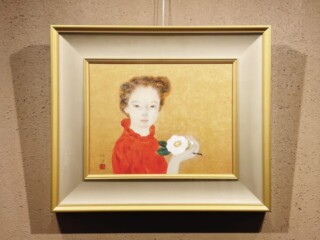

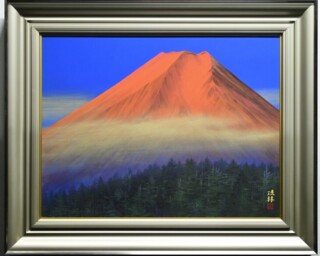

野村義照は、大阪府生まれの日本画家です。

1971年に東京藝術大学大学院を卒業すると、前田青邨、その後は平山郁夫に師事し、日本画の技量を高めていきました。

1977年。院展で日本画大賞を受賞したその年、野村義照は初めてのギリシャ・ローマ旅行に行きました。そこでギリシャ古典美術に感銘を受け、研究をはじめました。その後もギリシャをはじめとしたヨーロッパ諸国に研究旅行を続け、その累計は30回以上に及びました。

野村義照は作品の題材として、ギリシャやローマ、ヨーロッパ各地の遺跡などを多く扱っております。青を基調とし、そこへ荘厳な遺跡や塔を写実的に、そして透き通るように表現します。繊細な色遣いと緻密な造形が、そのまま題材の持つ奥ゆかしさとして立ち現れます。

時に建物に限らず、彼のフィルターを通して、そこに在る美は静謐な形で描かれます。静謐で荘厳な世界こそが彼の絵画であり、魅力です。

油彩の日本画を主とし、リトグラフなどの版画作品も制作しています。

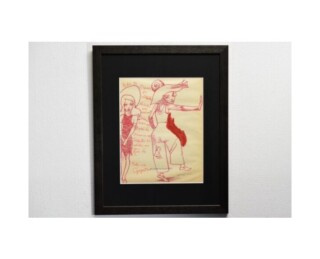

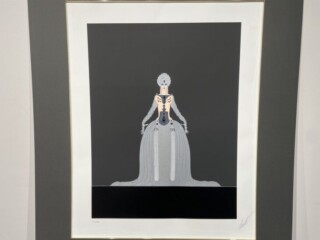

田中善明さんは、1946年横浜に生まれます。

東京を中心に春陽展・独立美術展・横浜市新人招待展と、数多く出展されています。

特徴は、落ち着きと華やかさを兼ね備えた色味とタッチです。

音楽を奏でる姿やお酒を楽しむ姿、など様々な様子を軽妙に描き上げます。

バランスの良さ、ユーモアと品格、そして飾りやすさのある油彩作品には、注目が集まっております。

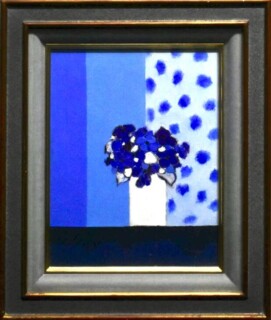

城康夫は、京都出身の油彩画家です。

国画会が運営する日本最大規模の公募展・国展において幾度も受賞されており、以後も国画会会員として長く活躍されました。

リアリズムに準拠した静物画を得意としており、もっぱら題材にされるのは花や果実、石、陶器などです。そう聞くとシンプルな絵画に思われるかもしれませんが、城康夫の最大の特徴はその題材の活かし方にあります。

絵画の中心となるいくつかの題材が、乗せるように地面に並べられ、それをある視点から写真に収めるような画角で描かれます。まさしく「静物画」と言えるような、作用を起こさない”物自体”の表現が見事な作家さんです。

油彩画の製作が主な方であり、また同時に古典技法であるテンペラをはじめ、様々な技法を用いた絵画を近年でも制作するなど、新奇性の高い作家さんでもあります。

お目にかかる機会があれば、作品の持つ静謐さや落ち着きなど、城康夫の表現の世界を是非感じ取っていただきたいです。

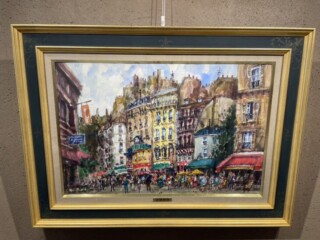

長沼 貴美代は画家としてデビューしてからの経歴は華々しく、1985年、150年以上の歴史を持つ美術団体ソシエテ・ナショナル・デ・ボザールが主催する現代アート展、サロン・デ・ボザール展で大賞を受賞し、同年、日展にも入選します。

1990年には毎年秋にパリで開催される展覧会、サロン・ドートンヌ展に出品し入選を果たしました。

優れた才能を秘めた将来性のある画家の発掘を目的とした公募展である、現代洋画精鋭選抜展では1992年に銀賞、翌年1993年には金賞を受賞し、現在も注目を集めている画家です。

キャンバスいっぱいに描く花や風景は、力強く温かみが感じられ、じっくり眺めていると絵画の中へ入ってしまうような感覚になります。

長沼 貴美代の作品はヨーロッパの風景や花を題材として描くことが多く、現在では毎年、個展を開いて作品を発表しています。