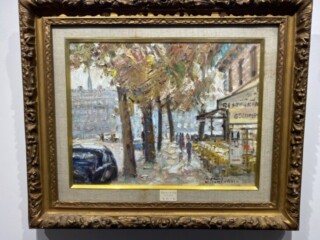

高光一也は、石川県金沢市生まれの洋画家です。

戦後日本の洋画壇を代表する画家の一人として活躍しました。また金沢美術工芸大学教授、石川県美術文化協会理事長・顧問、石川県美術文化振興協議会委員などを歴任され、石川県の美術教育の発展などにも尽力しました。

1907年に石川県金沢市で生まれ、石川県立工業学校図案絵画科を卒業し、在学中に岸田劉生の率いる「草土社」に傾倒します。

1929年に中村健一に師事し、1932年に第13回帝展に出展した『兎の静物』が初入選を果たします。

1941年には、陸軍報道班員として徴用され、インドシナ半島に派遣された経歴を持っています。

1946年には金沢美術工芸専門学校創設に参加し、翌年講師となりました。その後は講師として後進の育成と地元石川県の美術発展に貢献する活動を続けていきます。自己の研鑽を積むためフランスへの留学も行い、帰国後は日展に出展するなど制作にも力を入れました。

作品は、健康美あふれる女性像や風景画、バラなどの静物画が描かれます。活躍した時代が美術業界のうねりの渦中にあり、写実を根幹として描きながらうねりに合わせモード的な要素も取り入れており、描くスタイルの多彩性も特徴の一つと言えます。

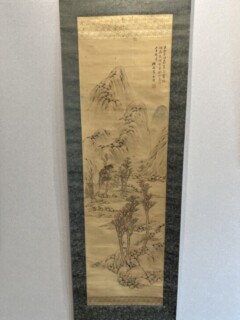

野呂介石は江戸時代後期に活躍した日本の文人画家です。

主に花鳥水墨画を得意とし、詩文にも定評がありました。

紀州藩に仕えており、祇園南海や桑山玉洲と共に紀州三大南画家と呼ばれています。また当時は長町竹石、僧愛石らと共に「三石」とも称されていました。

その生い立ちは紀州和歌山城下の町医の元に生まれます。10歳の頃に中国の画法を独学で得ようとしましたが上手くいかず、14歳で上京。その際に長崎派の画法を習得します。

一度郷に戻っていますが21歳で再び上京。池大雅に師事し南画を学び始めます。

京都と和歌山を10年間行き来しながら毎日山水画を描くことを日課としていました。

28歳の時に師の池大雅を失う。その後桑山玉洲らと交流し名を成すようになります。

頼山陽や田能村竹田らとも交流があったとも伝えられています。

介石は画は人の為では無く、己の楽しみの為とし、胸中に真山水を貯えれば、自ずと手が応じるとして、画を求道しました。

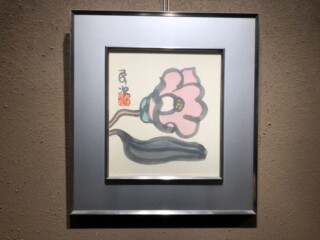

松任谷國子さんは、本業を画家としながらも、1960年代にタレントとしてデビューし名が知られるようになりました。タレント業の傍ら展覧会に出品し仁科会などでの受賞歴を残します。1966年にはローマに留学ヨーロッパを中心に展示会に出品しました。

1972年にテレビ・ラジオ等のレギュラー番組をやめ、その後ベルギーにアトリエをかまえた後、1年でニューヨークにいき、アートスチューデント・レーギュ美術大学クロッキー科留学をした後、日本で毎年個展を開いている作家になります。

本来、名の知れた作家は幼少の頃からその道の修行に入る傾向になりますが、松任谷國子はもともと画家を本業とし、タレントとして活動したのち、ローマやニューヨークに留学し絵画を学んだ経歴なので、遅めの活動と言えます。

本格的な活動は遅いですが作品の評価は高く、二科会を中心に出品し高い評価を得ています。描く絵は、独特なタッチで描かれる美人画になります。女性の美しさや表情にこだわりを持っており、松任谷國子さんの思う美しい女性像を表現しています。

松任谷國子さんには妹がおり、妹も画家として活動しています。姉妹共同での個展を開くなど姉妹共同での活動も何度か行っています。そういった多くの個展や展覧会への出品が評価され二科会の理事長に就任した経歴もあり。

確かな作画と、確かな評価を受けていたことが経歴からも想像することができます。

藤田 吉香は日本の洋画家です。清らかな色彩に加え、非常に描写力の高い静物画が特徴的でございます。

藤田 吉香は福岡県久留米市櫛原町にに生まれます。九州大学工学部を卒業後、多くの画家を輩出した松田塾にて松田実から洋画の指導を受けます。その後東京芸術大学美術学部を卒業しました。

1959年には「すわる」「ほおむる」が第33回国展にて国画賞を受賞し、その3年後に技術を高めるべくスペインの王立サン、フェルナンド美術アカデミーへ留学し、ひたすら模写や西洋絵画の個展技法の研究に励みました。

1967年には「空」が第41回国展にて国画会サントリー賞を受賞し、翌年には「連雲」が昭和会展にて優秀賞を受賞します。70年代後半頃からは背景に金銀箔を使用し、背景の奥行空間を否定した作品を制作し始めました。

その後数多くの賞を受賞し昭和を代表する画家となり、1991年に京都造形芸術大学教授に就任しました。1998年には退職し同大学名誉教授となり、画家の育成や指導にあたりました。翌年の1999年に拡張型心筋症により横浜市金沢区の病院でお亡くなりになりました。

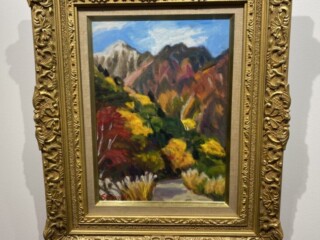

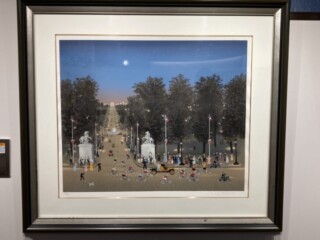

村田 省蔵は、1929年石川県金沢市の生糸問屋の5男として生まれました。1944年に滋賀航空隊に入隊するが、1945年に終戦を向かえ中学に復学するという経歴を持っています。

復学後に第1回現代美術展にて宮本三郎の作品に惹かれ絵描きを志すようになりました。

金沢美術工芸専門学校(現金沢美術工芸大学)の第1期生として、宮本三郎の指導を受け、在学中に光風会や日展に出品し初入選しました。美術学校を卒業後は上京し小絲源太郎に師事しました。東京都保谷市にアトリエを構え、周辺風景などを描き腕を磨きました。

学生時代は婦人画を描いており、卓抜した描写力が高い評価を得ていました。小絲源太郎に師事してからは深い色彩について学び、上京後の作品は、描写力と深い色彩を武器として風景画を描きました。そんな日本の原風景を大事とする作品には、美しい自然と、近代的な発展によって失われた自然の風景の両方を描き、自己の想いをぶつけているようにも感じることができます。

美しい自然作品を代表とするのは北海道を題材にした作品で、黄や緑を使い豊かな自然を得意の深い色彩で表していてます。失われていく自然は、新潟の稲架木(はさぎ)を描いた作品だと言えるでしょう。一本一本丁寧に描く稲架木にそれぞれの喜怒哀楽が込められてるかのような哀愁を感じます。

このような自然美を題材にした作品は高い評価を得て、日展にて総理大臣賞と恩賜賞・日本藝術院賞受賞する結果をもたらしました。2000年には地元で母校でもある金沢美術工芸専門学校の教授となり、後身の育成にあたりました。

生田宏司は日本を代表するメゾチント技法による銅版画家の一人です。

多摩美術大学の絵画科日本画専攻で学び、上野泰明、加山又造、堀文子などに師事しました。

日本画を専攻しながらも版画を独学で学び、アメリカやブラジル、フランスなどの展覧会での受賞歴がある国際的な画家です。1992年より毎年ギャラリー伸にて個展を開催しています。

「ふくろう」「花」「ねこ」などをテーマにした作品が人気で、メゾチント技法による黒背景に描かれる光のような白色がとても美しく、立体感のある作品が特徴的です。黒と白のコントラストで描かれるふくろうは夜中に獲物を狙うハンターのように見え、今にも動き出しそうな存在感を感じます。

生田は、ふくろうは人間の内面表現が出来るというところが魅力であり、自分の化身であるとまで語っています。

生田の作品は、生物の生き方までもが伝わってくるリアリティのある描写が多いです。一方で動物の可愛らしい姿を描いた作品もあり、高い人気を持っています。どちらのテーマも共通した生田らしさを見て取ることができ、独特な魅力が感じられるでしょう。