乾山は寛文3年(1663年)京都の富裕な呉服商の三男として生まれました。尾形と聞いて尾形光琳が頭に浮かぶ人も多いと思いますが、その尾形光琳の弟が尾形乾山です。派手好きな性格の光琳と対照的に、乾山の性格は穏やかで書物や学問を愛する落ち着いた芸術家でした。それは作品にも表れ、乾山の作品は慎ましさが感じられ、親しみやすさや温かみのある印象を持ちます。

乾山は野々村仁清の元で陶芸を学び、37歳の時に京都の鳴滝に開窯します。乾山には多くの名前がありますが、陶工としての名である「乾山」が一般的です。その名前の由来となったのがこの鳴滝の地です。乾は北西を意味し、都から北西に当たるこの地から陶工の乾山と命名されました。

50歳の頃には京都の二条丁子屋町に移住し、多くの作品を手がけました。この頃には乾山が器を作り、兄の光琳が絵付けをする兄弟合作の作品も多く生まれました。

70歳の頃には江戸に移り住み陶芸の指導を行うほかに、絵画の修練を重ね絵師としても才能を発揮し始めました。高齢ながら絵師としての才能を開花させるなど、穏やかな性格の乾山は芸術においては強い気持ちをもっていたことが伺えます。乾山の日本画は陶芸作品と同じで、慎ましさと親しみやすさの中に乾山の独創的な芸術性が溢れる作品が多く、国内外を問わず多くの好事家に愛されています。

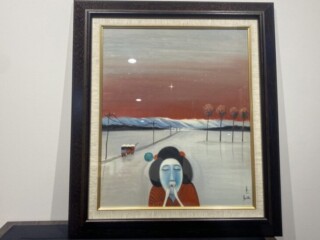

現代フランス画壇を代表し、日本と繋がりが深い画家としても知られている人気作家といえば、カシニョールでしょう。

1935年にパリに生まれたカシニョールは父親が高級衣服店を経営していたこともあってか、幼少期よりモデルの女性たちと過ごしていたそうです。そういった経験からカシニョールの作風を代表する優雅で艶美な女性をモチーフとした作品が生まれていったのではないでしょうか。

13歳の時にはドーヴィルの海岸で砂の芸術コンクールに参加して一等賞になるといった功績を残し、新聞で報じられたりしました。そういった功績から10代の頃には画壇で活躍するようになり、24歳の時にはフランスで毎年秋に開催されている「サロン・ドートンヌ」の会員に推挙されるほどでした。

来日経験も豊富で、女優の黒柳徹子には前述の砂の芸術コンクールのエピソードも笑いながら話したりしていたとのことです。また、1990年代にはボリジョイ・バレイ団の衣装と舞台装置の制作も手掛けるなど新しい分野にも挑戦しているカシニョールの作品は、とても人気の高いものとなっております。

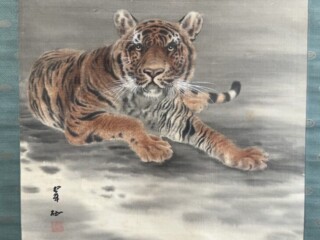

河童を好んで描いた画家で「河童の芋銭」と呼ばれた小川芋銭という画家をご存知の方も多いのではないかと思います。

江戸幕府最後の年となる慶応4年に江戸赤坂溜池の山口筑前守弘達の牛久潘邸に小川芋銭は生まれました。

牛久学舎(現在の牛久小学校)を卒業した小川芋銭は、生まれながらの虚弱体質から農業に向かないと判断され縁戚の商業見習いとして上京しました。

ですが、予想以上に厳しく体も弱かったので母の住む上杉家に引き取られました。

その後、櫻井中学校をなんと1年半という期間で卒業し本田錦吉郎に師事して洋画を学び、独学で特異な日本画の世界を切り拓いていきました。

1915年には川端龍子らと「珊瑚会」を結成し、この頃より各地を旅して小川芋銭の視点から多くの作品を生み出していきました。

1917年には展覧会に出品した水墨画が横山大観の目に留まったことがきっかけで日本画壇に入ることになりました。

小川芋銭の作品は農民の働く姿や田園風景を主題とした作品、水辺の生き物や不思議な生き物なども描きました。そこには小川芋銭の自然を愛する心やごく普通の人々や貧しい人々に寄り添う気持ちを表しているといえるでしょう。

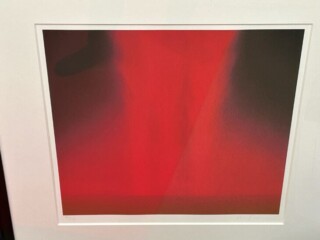

斎藤 真一 1922年7月6日~1994年9月18日

瞽女(ごぜ)を題材にした作品を多く描いた事で有名な画家といえば斎藤真一でしょう。

瞽女とは盲人の女性旅芸者を指す言葉であり、各地を転々と旅しながら三味線で説話やその土地の歌を歌って生計を立てていた人たちでした。その歴史は室町時代に遡りますが、明治から昭和の初期には新潟県を中心に活動しておりましたが近代化の波にのまれて衰退していったそうです。

斎藤真一の描く瞽女を題材にした作品は社会になにか訴えかけているような、そんなイメージを持ってしまうようなインパクトの強い作品が多いですね。

始めてご覧になった方にはもしかすると怖いイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、それだけメッセージ性の強い作品が多いとも言えるでしょう。

瞽女が主体となった作品や越後の厳しい行道を瞽女が移動する様を描いた作品は没後30年近く経った今でも多くの人々に強いメッセージを残し続けているのは間違いないでしょう。

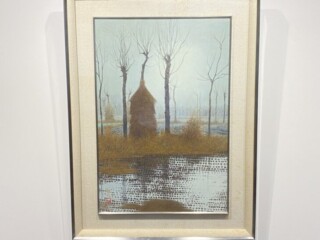

熊本県の阿蘇山や富士山を描いていた画家として創造するのはなんといっても田崎広助でしょう。

1898年に福岡県に産まれた田崎広助は子供の頃より画家を志していたそうでしたが両親の反対があった為、美術学校への進学を諦めて福岡県師範学校を卒業しました。しかし、22歳の時に両親の反対を押し切って上京しそこで安井曾太郎に師事します。1932年よりパリにて西洋の美を学びますが、帰国後は日本の本来の美を追求していきます。

1973年には東郷青児と共に日伯現代美術展を主催し、その功績が称えられてかブラジル政府のグラン・クルーズ賞、コメンダドール・オフィシアール賞を受賞します。それ以降も数々の賞を受賞し、1968年には勲三等瑞宝章を、1975年には文化勲章を受章し文化功労者となりました。

田崎広助の作品は山の風景を描いた物が有名です。

中でも朱富士と呼ばれる朱色の富士山は非常に人気が高い物となっております。

また、田崎広助の作品は遠近法を使用しておらず平面で山の風景を描くことにより自身が感じた事を最大限表現と考えていたのではないでしょうか。

丁紹光(ティンシャオカン)は中華人民共和国出身の画家であり、国際派現代中国絵画の大巨匠です。

1939年に中国陝西省に生まれた丁紹光は1962年に北京中央美術工芸学院を最高成績で卒業し、昆明雲南芸術学院にて教授を務めました。その後、中国政府より依頼を受けて北京人民大会堂に「麗しき神秘的西双版納」を制作しました。

その後アメリカに移住し1986年にはアメリカSEAGAL社と契約して本格的にシルクスクリーンの制作を始めていきます。1992年のクリスティーズオークションにて岩彩画が東洋作家史上最高価格で入札、さらに1993年には国連公認作家に任命されアメリカでの評価も非常に高い作家となっています。

丁紹光の作品は「女性」や「母子」を題材にしたものを想像される方が多いかと思います。直線が多く用いられることにより中国の古来からの作風を踏襲しつつ、華麗な色彩は「ティン・ブルー」と呼ばれ多くの人の心に安らぎを与えてくれます。