小林 和作(1888年8月14日~1974年11月4日)日本の洋画家で作品は、主に風景画になります。

1888年山口県吉敷郡秋穂長(現・山口市)の裕福な地主の家に生まれます。京都市立美術工芸学校卒業。

京都市絵画専門学校(現・京都市立芸術大学)卒業。同校在学中、第4回文部省展覧会に初入選する。

1918年(大正7年)、日本画から洋画に転向し、1920年(大正9年)鹿子木孟郎の画塾に通います。

翌年、上京して梅原龍三郎・中川政一・林武らの指導を受ける。

1924年(大正13年)、第2回春陽会に「夏の果実」を出品し初入選する。

1927年(昭和2年)、春陽会会員となります。1928年(昭和3年)から1929年(昭和4年)まで渡欧する。

1934年(昭和9年)春陽会を脱会し独立美術協会会員となり、広島県尾道市に移り住む。以後亡くなるまで40年間尾道にあって創作活動を続ける一方で、地方美術界に於いて指導的役割を果たします。また、文化の振興にも意を注ぎ、物心両面から援助しました。

広島に原爆が投下された1945年(昭和20年)8月6日には、訪れた郷里の山口から午前4時の汽車で尾道に帰る予定だったが、急用ができたため午前8時に乗車。その15分後に原爆が投下され汽車が緊急停車し、被爆の難を逃れている。

1974年(昭和49年)、広島での写生旅行中に誤って転倒し、頭を強打して死去。享年86。命日の11月4日には毎年、西國寺で和作忌が開かれているそうです。「天地豊麗」という言葉を好んで使ったそうです。

絵画家一覧

上村 松篁

上村松篁は日本画の巨匠である上村松園を母に持ち、上村松篁も花鳥画の最高峰と言われた作家です。

京都に生まれた上村松篁は、幼いころより母・上村松園が絵を描いていたことも影響して自然と画家を志すようになります。しかし、松園は絵を描くところも絵の手ほどきをすることもなかったそうです。ただ、松園が骨董屋が持ってくる商品を見定めているのを見聞きして、松篁は品の高い物などを見分ける実力をつけていきました。

松篁は花鳥一筋で絵を描いておりますが、そのルーツとしては松篁が6歳の時に見た、鳥かごから鳥が一斉に飛び出す様子がとても美しく映ったことであり、その後はどんどん花鳥の魅力に惹かれていきます。

その後は母・松園が格調高い女性像を一筋で追い求めたように、松篁も格調高い鳥の絵を追い求めました。

リアリズムに影響を受け、写実的なものの中に美しさを追い求めて日々スケッチを繰り返したり、アトリエの中に鳥小屋を設けて280種類もの鳥を飼育して花鳥の美を追い求めた上村松篁の作品は、今も人気の高いものとなっています。

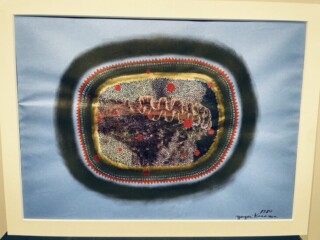

上田 臥牛

昭和初期から平成にかけて活躍した日本画家の一人に上田臥牛という方がいます。

1920年に兵庫県に産まれた上田臥牛は川端画学校を卒業後に小林古径に師事し、端正かつ清澄な画風を学んでいました。

その後、1950年代にアンフォルメルという新しい美術動向が入ってきたことに洗礼を受けて画風が変わっていきます。

アンフォルメとは第二次世界大戦後にフランスを中心に起こった抽象画の運動であり、すべての定型を否定して色彩を重んじて激しい表現を行うものです。

この運動は1950年代から1960年代に国際的な広がりをみせ、多くの芸術家や批判家に影響を及ぼしました。

その影響からか1961年にはグループ62層を設立し、「巖A」や「巖B」といった抽象的表現を発表していきます。

その後は現代日本美術展、日本国際美術展、朝日秀作美術展にも出品していき、日本画における独自の画風を追求し続けて日本画壇に新たな作風を吹き込むことに尽力していきました。

戦後の激動の時代に日本画の独自の追及を続け、日本画壇に新たな新風を吹き込もうと尽力した上田臥牛の作品は今も人々を魅了していることでしょう。

草間 彌生

草間 彌生は長野県松本市生まれの芸術家です。幼い頃から悩まされていた幻覚や幻聴から逃れるために網目模様や水玉をモチーフにした絵画を制作し始める。1957年(昭和32年)に渡米すると絵画や立体作品の制作だけではなくハプニングと称される過激なパフォーマンスを実行し、ネット・ペインティング、ソフト・スカルプチュア、鏡や電飾を使ったインスタレーションやハプニングなど多様な展開を見せ、前衛芸術家としての地位を確立する。1960年代には「前衛の女王」の異名をとった。

草間彌生の作品は、水玉模様などの同一のモチーフの反復によって絵画の画面や彫刻の表面を覆うことが特徴の一つである。カボチャをモチーフにした作品もしばしば見られる。

村上 隆

村上隆は1962年生まれの東京都板橋区出身で日本の現代美術家です。1986年東京藝術大学美術学部日本画科卒業、1988年同大学大学院美術研究科修士課程修了、1993年同博士後期課程修了、博士(美術)。

村上隆は、アーティスト、キュレーター、コレクター、映画監督、有限会社カイカイキキ創業者といった様々な顔を持っています。作風は、日本画に大きく影響を受けています。日本アニメポップ的な作風の裏には、日本画の浮世絵や琳派の構成に影響されている部分も強く、日本画のフラット感、オタクの文脈とのリンクなど現代文化のキーワードが含まれています。アニメ、フィギュアなどのサブカルチャーやオタク系の題材を用いた作品が有名です。

絹谷 幸二

絹谷幸二は、日本の洋画家になります。

奈良県奈良市元林院町に生まれます。奈良県立奈良高等学校、東京芸術大学美術学部油絵専攻卒(1966年小磯良平教室)し、卒業製作の際に大橋賞受賞。

小学校一年生から油絵を習い始める。

芸大卒業後、1971年にイタリアへ留学しヴェネツィアでアフレスコ古典画(フレスコ画のことで、絹谷幸二はアフレスコと”ア”をつける)の技法を研究されました。

1974年安井賞展安井賞受賞され、その後メキシコ留学などを経て、1993年東京芸術大学教授に就任し、後進を育てる。また、NHKの日曜美術館によく出演。アフレスコ絵画技法公演なども行っております。2000年に芸術院会員と

なり、新作個展は様々な全国有名百貨店にて開催されております。

2008年に35歳以下の若手芸術家を顕彰する絹谷幸二賞を毎日新聞社主催にて創設しました。2010年に東京芸術大学名誉教授に就任されました。

緑和堂では、絹谷幸二の絵画を強化買取中です。

絵画全般に精通した専門鑑定士が在籍しております。

1点ずつ、丁寧に鑑定・査定をさせて頂きますので、お気軽にお問合せ下さいませ。

小倉 遊亀

滋賀県出身の画家で有名な人物といえばなんといっても小倉遊亀でしょう。 小倉遊亀は女性初の日本美術院理事長となってり105歳でお亡くなりになるまで精力的に絵を描き続けた情熱は多くの人を魅了しました。 小倉遊亀の作品は身近な …

西村 龍介

点描で描きだされるヨーロッパの古城。二科会の巨匠、西村龍介が好んで描いた画題です。 西村は1920年、山口県小野田市に生まれました。上京したのは1936年のことで、2年後に東京美術学校に入学しました。このとき入ったのは洋 …

安田 靫彦

近代日本画の復興に尽力し、戦後は制作の傍ら美術行政にも取り組んだ日本画家・安田靫彦。日本画の中でも特に歴史画を得意とし、多くの優れた作品を残しています。 安田は1884年、東京日本橋に生まれました。13歳の帝室博物館の法 …

猪熊 弦一郎

常に新しい絵を追求し続けた洋画家、猪熊弦一郎。具象画から抽象画、ときには大型の壁画まで様々な作品を描き続けた昭和日本を代表する人物です。「絵を描くには勇気がいる」という言葉を口癖にしていた彼は、その勇気で常に新しい挑戦を …

児玉 幸雄

西洋風景画の巨匠、児玉幸雄。彼の描く生活感あふれる風景は、今もなお多くの人々を引き付けています。 児玉は1916年、大阪で生まれました。関西学院大学の美術部で絵を学び、1936年の全関西洋画展にて初入選を飾ります。翌年に …

安食 慎太郎

日差しに照らされまるで赤く燃え上がるかのような富士の姿。画家 安食慎太郎が得意とするこの図柄は、浮き出るような立体感と鮮やかな色彩が見る者に感動を与えます。 安食は1946年に島根県に生まれ、武蔵野美術大学にて油絵を学び …

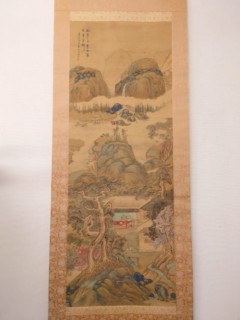

岡田 半江

江戸時代に活躍した文人画家、岡田半江。晩年は九州に移り多くの作品を残しました。 岡田半江は1782年、大坂(現・大阪)の米屋に生まれました。父、岡田米山人は米屋を営む一方、文人画家としても活動しており、半江も父に倣い絵を …

下村 為山

文明開化間もない日本で新進気鋭の洋画家としてデビューするも、間もなく日本画に転向するという異色の経歴をもつ画家、下村為山。かの有名な俳人、正岡子規と深い親交を持つ人物でもありました。 下村は1865年に愛媛の松山で生まれ …

青木 大乗

洋画と日本画の両方を学び描いた画家、青木大乗。巧みな色彩で奥行きを感じさせる静物画は、観る者を引き込む魅力があります。 青木は1894年、大阪の天王寺に生まれ、中学校卒業後京都の関西美術院で洋画を、京都絵画専門学校で日本 …

池田 満寿夫

池田満寿夫は、1934年生まれの昭和を代表する作家・芸術家です。 1980年代にテレビなどのメディア出演を多くしていたことからご存じの方も多いかと思います。池田満寿夫を一躍有名にしたのは、芥川賞を受賞した「エーゲ海に捧ぐ …

前田 青邨

前田青邨(まえだせいそん)は、岐阜県出身の日本画家です。 歴史画の名手であり、また近代日本画家・平山郁夫の師匠としても知られております。 日本の伝統的な大和絵を学び、ヨーロッパ留学で西洋絵画、とくに中世イタリア絵画の影響 …

村居 正之

バーナード・リーチ

バーナード・リーチはイギリス出身の芸術家です。 画家、陶芸家の他にデザイナーとしても知られています。 リーチは官僚であった父の影響で香港で産声をあげました。 幼少期を日本で過ごした事で日本に憧れを抱きます。その後ロンドン …

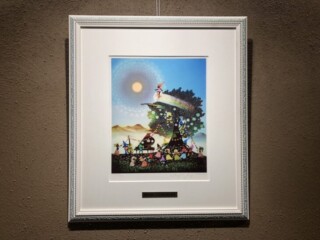

藤城 清治

藤城 清治は、日本を代表する影絵作家です。 影絵とは、動物や人物などに光を当てて、その影を投影したものの名称です。 影絵は日本だけでなく、あらゆる国で親しまれており、影絵芝居は世界的にもとても有名です。 元々絵を描くこと …

小泉 智英

昭和生まれの日本画家として一目置かれている存在、それは小泉智英です。 1944年に福島県に生まれた小泉智英は、多摩美術大学の日本画学科に入学後に横山操や加山又造に教えを乞うていた際にその生き様に感銘を受けたことをきっかけ …

横山 操

横山操は日本画の大きな転換期であった戦後画壇にて活躍した昭和を代表する日本画家の一人です。 1920年に新潟県に生まれた横山操は高校を卒業してから川端画学校にて学び、1940年には第12回青龍展にて「渡船場」にて初入選を …

鈴木 松年

鈴木松年(本名、謙)は明治から大正時代にかけて活躍をした日本画家であり、上村松園の最初の師としても知られております。 鈴木百年の長男として京都に生まれた鈴木松年は、幼いころから軍談や喧嘩を好んでおり父である百年から画を学 …

岩田 専太郎

岩田専太郎は長い挿絵の歴史の中でも長期間にわたって人気を持ち続けた挿絵画家です。 1901年に東京都に生まれた岩田専太郎ですが、印刷業を営んでいた岩田家はもともと徳川家の御家人であり、武家の商法であったことが影響して家計 …

小林 古径

伝統的な東洋絵画の線描を研究し描かれる作品たち。近代の日本画において革新的な朦朧体が導入される中、古径は線描による日本画を貫きました。 小林古径は1883年、新潟県の高田に生まれます。1899年には上京し、日本画家・梶田 …