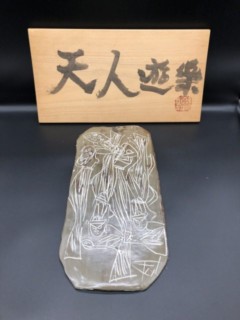

伝統的な東洋絵画の線描を研究し描かれる作品たち。近代の日本画において革新的な朦朧体が導入される中、古径は線描による日本画を貫きました。

小林古径は1883年、新潟県の高田に生まれます。1899年には上京し、日本画家・梶田半古に入門。伝統的な大和絵を学びました。

1922年、前田青邨と共に渡欧。しかし欧州で古径の心を掴んだのは、西洋的な絵画ではなく、大英博物館に収蔵されていた中国の名画でした。帰国後は大和絵をさらに単純化させた作品を描き、日本画壇の中で新古典主義を確立させています。1944年には帝室技芸員に就任。さらに1950年には文化勲章も受章していますが、晩年は体調が芳しくなく、1953年の院展への出品を最後に、以降は小さな作品を時折発表するのみとなりました。

代表作である『髪』は裸婦画として日本で初めて切手デザインに採用され、現在は重要文化財に指定されています。

透き通るような白い肌、画面の向こうからこちらを見つめる優しい眼差し。フランス人画家のベルナール・シャロワが描くパリジェンヌの微笑みは、世界中で多くの人々を魅了しています。

1931年にフランスの村に生まれ、第二次大戦後は技術学校に進学しました。1955年、パリで絵画の基礎技法を学んだ後、初期は政治家の肖像画を描くなどイラストレーターとして生計を立てます。可憐な女性像作品の人気が高まると共に世界中でその作品が販売されるようになり、間もなく日本でも個展が開催されました。

清潔感を持ち、裸婦像でさえ清楚を宿す作品たちは、部屋にも飾りやすく、今も高い人気を誇ります。また油彩画の他に、リトグラフ作品も数多く手掛けており、油彩画に比べ手軽に楽しめることからこちらも人気となっています。

団扇片手に湖の畔で景色を眺める女性を描いた『湖畔』。日本洋画界の先駆者となった巨匠・黒田清輝の代表作です。

黒田は1866年、薩摩藩士の息子として生まれました。明治維新後、子爵となった伯父の養子となり、1872年に上京します。上京後は様々な教育機関で学ぶ一方、水彩画を学んでいました。東京外国語学校卒業後はフランスへ留学しますが、滞在中に出会った日本人画家たちに影響を受け、画家になることを志しました。後に多くの日本人画家を指導することになるフランス人画家、ラファエル・コランに学び、1891年にはフランスの展覧会で入選するようになります。

1893年、9年間の欧州生活を終え帰国しました。その後は画家としての活動の一方で、指導者としても活躍しました。1896年には洋画団体「白馬会」を設立。また東京美術学校創立に伴い、西洋画科の教授に着任しています。フランス語が堪能であったことから、東京高等商業学校でフランス語教師も務めています。1910年には帝室技芸員に任命。さらに帝国美術院院長の務め、1920年には貴族院議員にも当選しました。

洋画の黎明期を支え、外光派として多くの若き洋画家に影響を与えたその画風は、明治の洋画壇の主流となりました。また、裸婦像を日本で芸術作品として広めた先駆者ともなっています。

代表作の『湖畔』・『舞妓』・『智・感・情』は現在国の重要文化財に指定されています。

青い服を纏い肘掛け椅子に座る女性の姿。梅原龍三郎と並び昭和洋画壇の双璧を成した画家・安井曾太郎の代表作『金蓉』は、当時の写実主義絵画のまさに基準となるような作品でした。

安井は1888年、京都の商家に生まれます。親の反対を押し切り商業学校を中退し、画家を目指した安井は平清水亮太郎に洋画の基礎を学びました。その後は聖護院洋画研究所に入り、梅原龍三郎と共に浅井忠に学びます。

1907年、津田青楓について欧州へ渡ります。このときこれまでの作品を処分し、安井の初期作はほとんどが失われました。滞欧中はポスト印象派・セザンヌに強く影響を受けています。帰国翌年の第二回二科展では滞欧中の作品44点を発表し、一躍注目を集めました。

その後は二科展での発表を続けますが、『金蓉』を発表した翌年、帝国美術院の会員となり二科会を去ることとなります。1936年、有島生馬らと一水会を結成。安井は最期まで会員として籍を置きました。

戦時中には東京美術学校の教授を務め、1944年には帝室技芸員にも任ぜられています。戦後は日本美術家連盟の会長を務め、1952年には文化勲章を受章しています。

対象を細部まで観察し、破綻無く画面に収めた作品は、セザンヌの複雑な人体描写も取り入れられた非常に高度で写実的な作品となりました。梅原と並び、その作品たちは今日に至るまで、日本洋画史において重要な存在となっています。

京都府画学校の設立に尽力し、自身の私塾でも多くの著名な画家を育てた日本画家・幸野楳嶺。その功績は近代日本画の父と呼べるものではないでしょうか。

幸野楳嶺は1844年、京都に生まれました。1852年に円山派の絵師・中島来章に入門。さらに1871年には四条派・塩川文麟に入門しました。1876年の第五回京都博覧会では褒状を獲得。さらに第一回内国絵画共進会では審査員も務めています。1878年には望月玉泉らと、京都府画学校の設立を発案し、自身も教員となりました。画学校退職後は私塾「楳嶺塾」にて後進の育成に励みました。晩年の1893年には帝室技芸員にも選抜されています。

教育者としての指導力は非常に高く、楳嶺四天王と呼ばれた菊池芳文・竹内栖鳳・谷口香嶠・都路華香の他、上村松園・川合玉堂といった後の日本画家を代表する人物を育成しています。栖鳳や玉堂に比べると画家としての知名度は控えめですが、若手に日本画の基礎から教え込んだ楳嶺の存在は、明治の京都日本画壇の隆盛に欠かせないものでした。

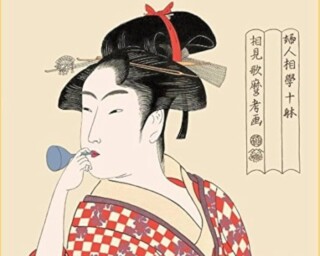

「夢二式美人画」と呼ばれる特徴的なスタイルの美人画。大正ロマンの象徴としてあげられる情感あふれるその作品は、多くの日本人を魅了しました。

夢二は1884年岡山県に生まれます。18歳の頃上京し、間もなく新聞や雑誌のコマ絵などで生活をたてるようになりました。最初の妻、たまきとの生活の中で生み出された夢二独自の美人画は、書籍の表紙や挿絵、広告などで大衆の間で人気となります。中央の画壇には最後まで属さず、生活や産業と結びついた商業美術の概念を作り上げた先駆者ともいえる彼の存在は、現在のイラストレーター・グラフィックデザイナーの始祖といえるのかもしれません。

画壇には属しませんでしたが、洋画家・岡田三郎助や画家・有島生馬との交流を持っていたほか、欧州の美術界の動向にも敏感で、常に情報収集を行い、自身の作品にもその成果を反映させています。

また、1914年には日本橋呉服町に自身の店「港屋絵草紙店」を開店。夢二がデザインした小物などは、当時の若い女性たちに大人気となりました。

夢二の作品は非常に多岐にわたり、書籍の表紙絵や挿絵の他、日本画様式の掛軸、油彩による人物や風景画、といった芸術作品。雑貨や浴衣のデザインなども手掛けています。また、作家としても活動し、詩や童話、歌謡の作詞なども行いました。