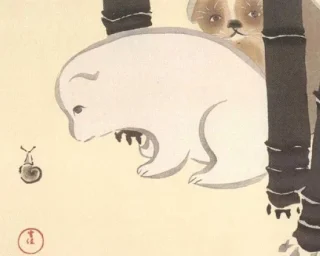

篠田桃紅(本名・満洲子)は、100歳を越えてもなお活躍し続けている抽象画家です。その作品は、墨で描かれる水墨の抽象画という斬新な作風が特徴となっています。

1913年、当時日本の管理下にあった中国・大連で生まれ、一年ほどで日本に移り、その後は東京で暮らしています。しかしながら父の出身地である岐阜の文化にふれることも多く、「岐阜は心のふるさと」と考えているそうです。初めて筆をとったのは6歳のときで、漢学に精通している父から中国古典などを学びます。女学校卒業後は自らも書の指導を行ったり、個展を開催したりしますが、二次大戦後、書という枠を越え、抽象的な作品を制作するようになりました。

1956年、日本を離れアメリカに渡ります。当時、抽象画が流行していたこともあり、桃紅の作品は東洋の墨による新しい芸術として、高く評価されました。2年後に帰国すると、国内の有名施設に作品を描いています。

漢字の形を崩し、自由に描くようになったその作品は、文字としての意味に拘らず、視覚に訴える造形となっています。水墨の抽象画という新たな日本美術。その作品はときに「墨象」と呼ばれます。

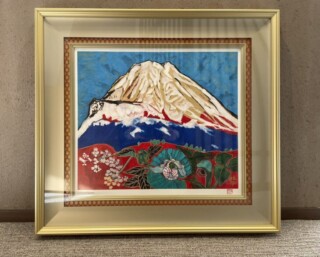

ヒロ・ヤマガタ(本名・山形博導)は、現在アメリカを拠点に活躍している、現代美術家です。日本国内で人気の高いシルクスクリーン作品の他に、空間全体が作品となる「インスタレーション」と呼ばれる形の作品も制作しています。

1948年に滋賀県米原の材木商の家庭に生まれ、高校生時代には多くの公募展で作品が入賞するなど、その才能は早くから現れていたようです。卒業後の1967年に上京し、間もなく広告会社へ入社しました。しかし、1972年突如として渡欧し、そのままパリに移住します。翌年、パリの画廊と契約を結んだことがきっかけとなり、欧州各地で個展を開催するようになりました。

転機となった1978年、アメリカ・ロサンゼルスの画廊と契約し、移住します。ヤマガタの代名詞ともいえるシルクスクリーン作品の制作は、このとき始められました。この作品がアメリカで非常に高く評価され、その名は瞬く間に有名になりました。その後はアメリカ各地や祖国・日本、ヨーロッパなど、世界各地で個展を開いています。また、オリンピックやホワイトハウスといった著名な機関からも制作を依頼され、公式ポスターや記念絵画、切手などのデザインも行っています。慈善事業家としての活動も行っており、自身の作品の売上を赤十字や障がい者支援団体へ寄付するなどの社会貢献にも積極的です。

人気の高いシルクスクリーン作品は、版画ながら100色以上の色で彩られ、とても鮮やかで、遊び心にも溢れた明るい作品となっています。なかでも爽やかながら深みのある青色は「ヤマガタ・ブルー」と呼ばれ、ヤマガタの代名詞といえる色となっています。

東京の街を放浪しながら絵を描いた画家、長谷川利行。大胆ながら均整のとれた作品は、現在非常に高い評価をうけています。

長谷川は1891年、京都に生まれたとされていますが、正確な年月日は定かではありません。当初は画家ではなく、詩人や歌人を目指していたようです。1921年に上京し、間もなく独学で絵を描き始めます。その制作スタイルは非常に独特で、一般的な画家のように自宅にアトリエを構えたりせず、街中を歩きまわって題材を探し、決まるとその場に画材をひろげ、目にもとまらぬ速さで描き上げるというものでした。しかし、わずか1,2時間程で完成した油絵は、対象の特徴を確実に捉え、迷いのない線は的確に、その姿かたちをキャンバスへと写しています。

放浪生活は非常に荒れたもので、日頃は絵を描くか安酒を飲むかという生活を送り、友人らに作品を押し売りして日銭を稼いでいました。ときには著名人の自宅に押しかけて、頼まれていない肖像画を描いて金を要求したこともあったようです。

そんな長谷川ですが、その作品の評価は以外にも、当時からそれほど低くはなかったようです。1923年の新光洋画展や1926年の二科展・帝展では入賞し、新宿の天城画廊にて個展を開催したこともあります。晩年には水墨画を描いたこともあるようです。

しかし長い放浪生活と過度な飲酒で体を壊し、1940年、ついに路上で倒れます。養育院に収容されるも、胃がんと診断され、回復することなく、同年秋に亡くなりました。

当時の洋画の常識に左右されない自由な作品は、現在でも非常に人気が高く、各地で回顧展が開かれている他、国立近代美術館で購入・収蔵されている作品もあります。

岡本太郎は太陽の塔の制作者として知られる、日本を代表する芸術家です。

彼が描き作り出す抽象の世界は、日本のみならず全世界の芸術に大きな影響を与えました。

神奈川県の高津村(現川崎市高津区)に生まれ、幼少期より絵を描く事が好きな子どもとして育ちます。東京美術学校在学中の1929年に父親の仕事でパリへ移住、一時期は芸術の意味に迷いますが、偶然目にしたピカソの作品に大きな衝撃をうけます。以後、岡本はピカソを超えることを目標に、抽象作品の制作に没頭することとなります。

第二次大戦の勃発で日本に戻った岡本は、軍の招集命令により陸軍兵士として中国へ派遣されました。終戦から半年後に帰国し、制作活動を再開します。1951年、東京国立博物館で展示されていた縄文火焔土器をみて、その芸術性に影響をうけます。1960年代にはメキシコに滞在し、ホテルの壁画制作の依頼を受けます。これが代表作『明日の神話』の制作へつながります。同時期に大阪万博のテーマ展示を依頼され、シンボルとなった『太陽の塔』を設計しました。その後も意欲的に活動を続け、頻繁に作品展も開催し多くの作品を残しました。メディアで取り上げられることも多く、そのユニークなキャラクターから人気を集めています。

岡本は1996年に亡くなりますが、その後も彼の作品は注目を集めました。1999年には地元川崎市に岡本太郎美術館が開館し、2003年には行方不明になっていた代表作『明日の神話』が発見されました。現在は修復され渋谷駅連絡通路に展示されています。また2011年には生誕100年を記念した展覧会が東京国立近代美術館で開催されました。

有名な「芸術は爆発だ」との言葉通り、自由で派手な作品を多く残していますが、その作品それぞれには彼が未来へ伝えたい想いが色濃く現れています。

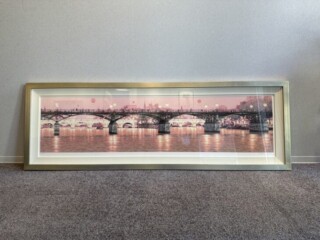

笹倉鉄平は兵庫県出身の、1990年にデビューした風景画家です。

「光の情景画家」と称され、柔らかな筆致で描き出される情景とパステル調の幻想的な色合いは、日常の一コマへ物語を与え、観る者を引き込むような作品となっています。

笹倉は1977年の大学卒業後、グラフィックデザイナーやイラストレーターといった職についていました。この頃は広告やパッケージデザインなどを行っています。1987年から毎日新聞カラー版で連載した欧州風景画シリーズが評判を呼び、90年に始めての個展を開催します。以後本格的に画家の道へと進みました。

その作品の多くはヨーロッパやアメリカの風景が元になっていますが、自然の色彩を感じ取る日本人ならではの感性が表れています。

現在まで多くの作品を描き、国内外問わず個展も開催しています。

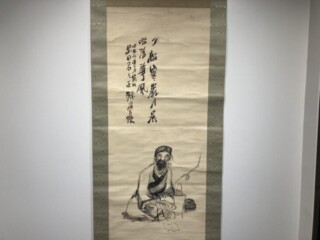

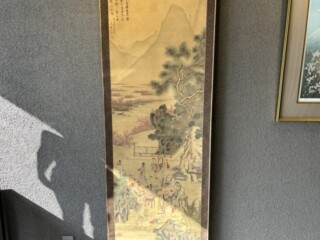

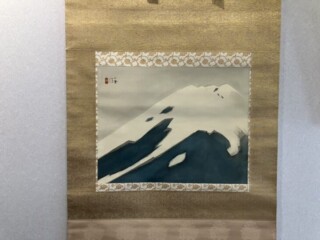

近世から近代にかけて活躍した代表的な日本画家である橋本雅邦、狩野派の描法に遠近法の概念を取り入れたその作品は、革新期の日本画を代表するものとなっています。

橋本雅邦(本名・長郷)は1835年、武蔵野国川越藩御用絵師・橋本養邦のもとに生まれます。幼い頃から父に絵を習い、12歳にして木挽町家狩野派の狩野養信・狩野雅信に入門します。同時期には近代日本画の父、狩野芳崖も入門しており、二人は親友となりました。早くから卓越した技術をみせ、芳崖とならんで雅信の弟子の代表格といえる存在になります。

1860年に「雅邦」の号をうけ、独立しますが、当時の国内情勢は幕末の動乱の最中でした。絵画の需要は激減、師の狩野家が火災で焼失、さらに廃藩置県で川越藩が廃止されるなど苦境に立たされます。なんとか海軍兵学校の製図係の職を得ますが、本職である日本画を描く機会は失われてしまいます。

そんな雅邦を救ったのが、お雇い外国人、アーネスト・フェノロサによる伝統芸術の復興運動です。芳崖と共に画を描く機会が与えられ、二人は新たな日本画を目指し研究を重ねます。1886年には文部省に転じ、フェノロサ・岡倉天心のもとで、東京美術学校の立ち上げに参加しました。しかし開校前年に親友・芳崖が死去。芳崖が着任する予定だった美術学校絵画科主任は、雅邦に任せられます。学校設立と同じくして帝室技芸員にも選定され、文字通り日本美術界の最高峰となりました。その後は教員として横山大観や下村観山、菱田春草といった、後の日本画界の中心人物たちを育成します。しかし、岡倉天心が美術学校を追われたことに反発し退職。その後は日本美術院に活躍の場を移しました。多くの画家たちにその技術を伝え、1908年、その生涯を終えました。

代表作の『龍虎図屏風』は、1955年に近代絵画初の国指定重要文化財となり、現在は世田谷の静嘉堂文庫に収蔵されています。