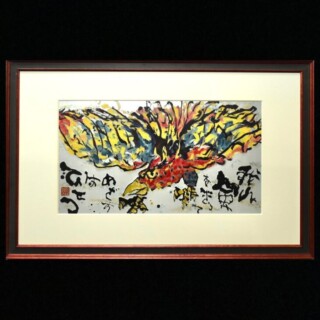

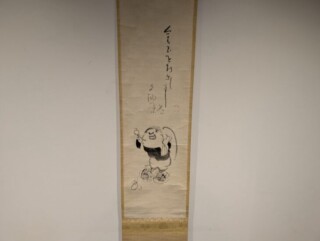

東京都出身の片岡鶴太郎は、俳優・タレント・声優など多方面で活躍する一方、画家・書家としての顔も持ち、文化人としても幅広い活動を続けています。

そんな片岡が画家として活動を始めたのは1990年代のこと。きっかけは、早朝に見た赤い椿の花の美しさに深く感動し、この想いをどのように表現すればよいかと考えた末に、絵を描くことにたどり着いたと言われています。それまで画家としての経験はなかったものの、自分なりの表現を模索しながら描き続け、現在では個展の開催やワークショップの実施など、芸術家としての活動も大きく広がっています。

墨彩画、油彩画、書画、陶磁器など多彩な作品を手がけ、その表現力で多くの人々を魅了し続ける片岡鶴太郎の今後の活躍にも、ますます注目が集まります。

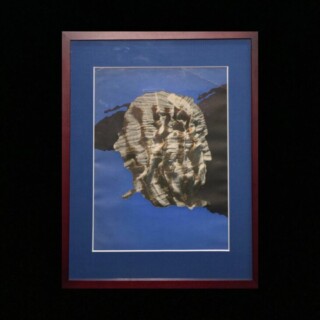

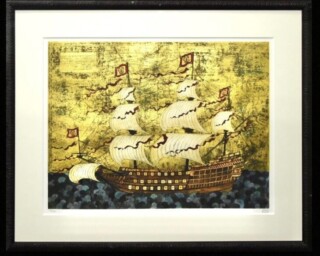

1959年岡山県で生まれた内尾和正は、若干21歳でフリーのイラストレーターとして活動を始め、CGイラストの先駆者として数々の賞を受賞してきました。また、2003年からは版画作品の発表も開始し、画家としての活動も幅広く行っています。

圧倒的技術力と独創的な作風を描き上げるその姿に声がかかり、映画版ファイナルファンタジーではマットペイント・コンセプトアートを制作、近年でもアニメ「魔女の旅々」コンセプトアートや兵庫の門戸厄神東光寺巨大壁画制作などを手掛けています。

個展の開催も行っており、国内だけではなくベルギーなど、海外からの注目度も高まっており、2025年現在でも活発的に作品の発表などを行っています。

フランス出身のマルセル・デュシャンは、20世紀の美術界において最も影響力を与えた芸術家の内の1人として挙げられます。

1887年にフランスで生まれたマルセルは、幼少期の頃から絵を自ら描くなど美術の世界に触れていました。1912年、所属していた団体と意見がすれ違い、それまで制作していた油絵の製作を放棄します。この頃に世に出した油絵とは別の作品が、アメリカなどから反響があり、その影響もあり、以降活動拠点をアメリカに移します。

その後、既成の物をそのまま用いたり、あるいは若干手を加えただけのものを1つの作品として公表した「レディ・メイド」という作品を数多く発表します。それらの作品を見た上で、「芸術とは何か?」という疑念が生まれ、それまで主流だった「目で見る芸術」から「観念の芸術」へと転換させるきっかけを作り出しました。これが「現代アート」という概念のスタートとも言えます。

今現在、多種多様な現代アート作品が多く存在し、美術作品と関わりのある緑和堂でも、「現代アート」というカテゴリーに分類される数多くの作品と出会ってきました。マルセルが作り上げた芸術の表現は偉大なものであり、これからも発展し続けていく事でしょう。

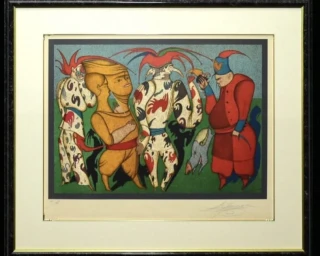

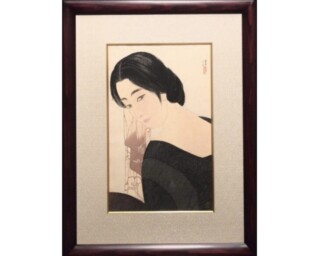

ミハイル・シュミアキンは、ロシア・モスクワ出身の現代芸術家です。主に画家、版画家、彫刻家など、様々な芸術場面で活躍されている作家です。先鋭的・宗教的象徴作品を創作し、ソ連政府から弾圧を受けながらも創作活動を続けたことで知られています。

1943年にモスクワで生まれ、1957年にはソビエトにあるレーピン美術学校入学するも1959年には学校を追放されます。1964年・1966年にはそれぞれ発表展や個展を開催していますが、圧力がかかりわずか数日で展示会を禁止されます。

そんな中でも作品の表現をし続ける彼は、1971年にはパリで版画展を開催、1975年には初めて日本にも訪れています。

心に刺さるようなメッセージ性の強い風刺と怪奇的な画風が特徴で、上記記載の通り、度々当時のソ連政府より弾圧を受けていました。それでも芸術家としての表現は留まることはなく、ヨーロッパをはじめ、日本でも人気は徐々に高まってきました。

独創的で時代の奥深さも感じることができる作品は、現在でも注目度が高い作家になります。

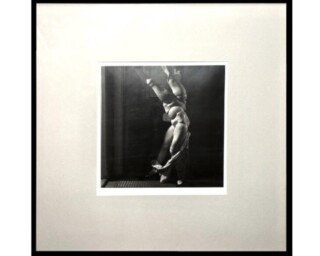

ハンス・ベルメールは、1902年にドイツで生まれた芸術家です。

写真や彫刻、絵などを通して「人の心の奥にある欲望や不安、夢の世界」を表現しました。

また、ナチス政権の当時ナチスから逃れるように、彼はフランスへ移り、そこで有名な詩人たち(アンドレ・ブルトンやポール・エリュアールなど)と交流しました。

その後も、人形や絵、挿絵などを多く制作し、「シュルレアリスム(超現実主義)」の芸術家として知られるようになりました。

ベルメールの作品は、人によっては少々ショッキングに感じられるかもしれませんが、アート、写真、映画などさまざまな分野に大きな影響を与えました。

彼の思想や作品は、「人間の心の深層をいかに表現するか?」というテーマに取り組むアーティストたちにとって、非常に刺激的な存在となっています。

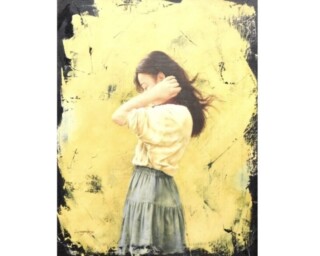

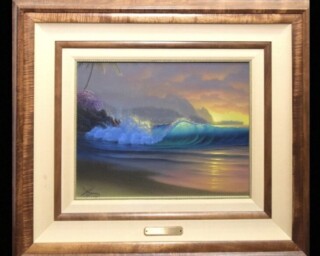

大阪府出身の吉岡は、大学在学中の1974年にフランスへ渡り、アカデミー・グランド・ショミエールなどでさらなる技術を学びました。帰国後は、国内外で個展を開催するほか、数々の作品を発表・受賞し、現在では大学教授としても幅広く活躍されています。

なかでも特徴的なのは、彼の多くの作品が「イタリア・ルネサンスを彷彿とさせる作風」であるという点です。中世イタリアの味わい深い絵画を現代によみがえらせる作家としても高く評価されています。

代表的な作品としては、神秘的で奥行きのある女性像や、風景を背景にした歴史的建築物や動物を題材としたものが挙げられます。その技術は非常に高度であり、西洋の古典技法である「テンペラ」を駆使して制作されています。

美しく、そして中世ヨーロッパの時代背景までも丁寧に描き出す吉岡の作品は、見る者をまるでイタリア・ルネサンスの世界へと誘うかのような魅力にあふれています。