現代日本アートを代表する人物となっている奈良美智。その名は日本のみならず海外でも広く知られています。

奈良は1959年、青森県弘前市に生まれました。地元の高校を卒業後は武蔵野美術大学を経て、愛知県立芸術大学にて大学院まで修了しました。

1988年ドイツに渡り、国立デュッセルドルフ芸術アカデミーで93年まで学びます。その後はケルンにアトリエをおき、制作を行いました。95年には名古屋市芸術奨励賞を受賞、98年にはカリフォルニア大学ロサンゼルス校にて、村上隆とともに客員教授を務めています。

2000年、日本に帰国すると、翌年には国内5か所をまわる大規模個展を開催。2010年には、アメリカ文化に貢献した外国人に与えられるニューヨーク国際センター賞を受賞。さらに2013年には芸術選奨文部科学大臣賞を受賞しています。

奈良の描く特徴的な少女の顔は、海外でも評判が高く、2019年には『ナイフ・ビハインド・バック』が香港のオークションにて約27億円で落札されています。

また絵画作品の他にコラボ商品のデザインなども行っており、こちらもファンの間で人気となっています。2012年には日本テレビのチャリティー番組「24時間テレビ」でコラボTシャツを作成しました。

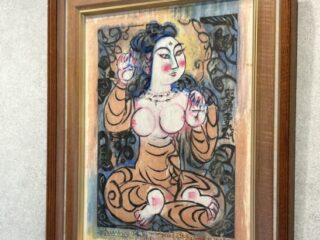

香月泰男は山口県出身の洋画家です。

故郷・山口を愛し、「ここが<私の>地球だ」と語った彼は、自身の悲惨な体験を元に、人間愛と平和をテーマとした作品を描き続けました。

1911年、山口県三隈村(現・長門市)に生まれ、地元の旧制中学を卒業すると上京し、東京美術学校の西洋画科に入学します。藤島武二のもとで洋画を学び、在学中には国画会展で初入選を飾りました。

卒業後は北海道の学校に赴任しますが、間もなく転任。故郷山口の女学校にて美術教師を務めました。1939年の第三回文部省美術展覧会は特選を獲得するなど、その技術は確かなものでした。

しかし時局は緊迫しており、間もなく日本も第二次世界大戦へと進むことになります。まだ20代という若さだった香月は当然の如く招集を受け、中国大陸へ送られました。1945年終戦を迎えますが、満州にいた多くの日本兵と同じく、香月もシベリア抑留となります。北の大地で過酷な2年を過ごした後、1947年にようやく日本へと戻りました。

間もなく教師に復職すると、制作活動にも復帰します。1960年には教師を引退し、制作活動に専念することとなりました。

1969年、かねてより制作していた自身の体験をもとにした連作、「シベリア・シリーズ」が、第一回日本芸術大賞を受賞します。この作品群は香月の死後、遺族により山口県に寄贈され、山口県立美術館には常設展「香月泰男記念室」が設置されました。また、1993年にはアトリエにも近い長門市三隈に「香月泰男美術館」が開館しています。

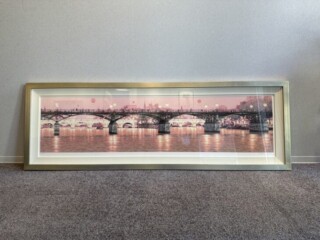

「最もフランス的な日本人」。当時のパリ市長で、のちに大統領となるジャック・シラクは、彼のことをこのように評しました。

荻須高徳はその生涯の大部分を、フランスでの制作活動に捧げ、今もフランスの地で眠る洋画家です。

1901年愛知県の稲沢で生まれた荻須は、1921年に上京。川端画学校で藤島武二に洋画を学びました。翌年には東京美術学校の西洋画科に入学します。当時の同期には洋画家・小磯良平などがいました。美術学校卒業後、フランスへ渡ります。当時フランスに滞在していた画家・佐伯祐三と知り合い、ともに写生旅行へ出たこともありました。

当時の荻須の絵はモーリス・ユトリロやそれに影響された佐伯と同じく、パリの街頭の風景などを荒々しく描いたものでした。

1928年、サロン・ドートンヌで入選を飾ると、1934年にはスイスのジュネーブで初の個展開催となります。また画風も次第に変容し、荒々しさから静寂へと舵を切りました。しかし1940年、第二次世界大戦の戦局悪化により、帰国を余儀なくされます。帰国中は小磯良平などによる新制作協会に身を寄せ、芸術の自由を求めました。

終戦後の1948年、荻須は戦後初めての日本人画家として再びフランスへ渡ります。その後はパリを拠点にフランスなどヨーロッパの風景を描きました。1982年、日本で文化功労者に選出されたため帰国。これが日本を訪れた最後となり、1986年に亡くなりました。同時に文化勲章も受章しています。

その作品のほとんどはフランスの街角が題材となっており、雲に覆われた典型的なパリの空模様とそこに沈む町、その中で色を放つ看板や建物がバランスよく描かれています。肉筆だけでなく、リトグラフ作品も多く、今なお日本、そしてフランスでも高く評価されています。

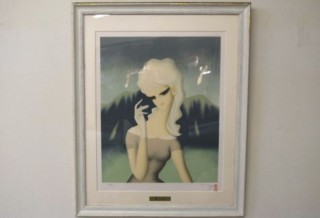

絵の中からこちらを見つめる一匹の青い犬。ジョージ・ロドリーゲの「ブルードッグ」を持つ者には成功が訪れる。そんな噂からついた通称は「幸運のブルードッグ」。いまや世界中にファンを持つその絵を描いたのは、亡き愛犬に思いを馳せる一人のアメリカ人画家でした。

ジョージ・ロドリーゲは1944年、アメリカ・ルイジアナ州のケイジャンカントリーと呼ばれる地域に生まれました。幼少期に小児麻痺を患いほぼ寝たきりとなった彼は、母から粘土と絵具を与えられたことをきっかけに、芸術家を目指すようになります。ルイジアナ大学などでアートを学んだ後は広告代理店で働いたこともありますが、間もなくアーティストとしての活動に専念します。故郷の伝統文化や神話を題材とした彼の作品は、高い評価をうけ数々の賞を受けました。

しかし1985年頃、長年ともに過ごした愛犬・ティファニーが死んでしまいます。もう一度会いたいと思った彼が夢にみた、月明かりに照らされ青く浮かびあがるティファニーの姿。4年後、彼は「ブルードッグ」シリーズの制作を開始します。様々な背景で描かれる「ブルードッグ」それは彼と愛犬の旅の物語でした。

この作品もたちまち人気となり、ときにはアメリカ大統領から国賓へのプレゼントにも選ばれました。その人気は日本にも伝わり、1995年には南青山に「ザ・ブルードッグ・ギャラリー」がオープンしています。

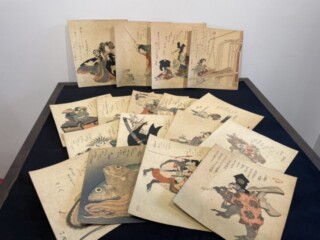

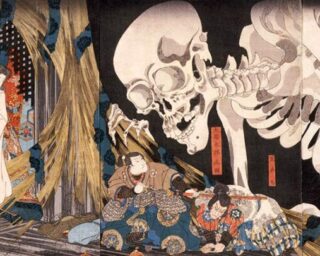

葛飾北斎と並ぶ江戸の有名浮世絵師・歌川広重。『東海道五十三次』に代表する数多くの作品は江戸庶民から現代に至るまで、多くの人々の心を掴みました。

広重は元々は江戸の定火消に所属する家系でしたが、幼いころから絵に対する興味を持ち、15歳で浮世絵師・歌川豊広に入門します。翌年には歌川広重の名を与えられますが、デビュー当時の号は一遊斎でした。初期は役者絵や美人画が中心でしたが、1828年頃から風景画の制作に着手します。1832年には火消同心の職を親類に譲り、画業に専念することとなります。

1833年、代表作となる『東海道五十三次』の制作を開始。これが大ヒットとなり一躍人気浮世絵師となりました。風景画だけでなく、花鳥画や歴史画、また肉筆画なども多く手掛け、万単位にのぼる作品を発表しました。

また、広重の浮世絵は海外にも渡り、特に欧州の印象派の画家たちに多くの影響を与えています。モネの『睡蓮の池と日本の橋』や、ゴッホによる『江戸名所百景』の模写や『タンギー爺さん』などは非常に有名です。広重の作品自体の人気も高く、現在も国外オークションなどで高値で取引されます。

残雪を頂き陽光に照らされる浅間山。時には日没間近の夕日に輝き、時には力強く噴煙を上げる。そんな四季折々の浅間山の表情を描いたのが、長野県小諸市の洋画家・小山敬三です。

敬三は1897年、長野県の小諸町(現・小諸市)に生まれました。上田の旧制中学校卒業後は、慶応大学の予科に進みますが、画家になるという夢を叶えるために中退。川端画学校で画壇の重鎮・藤島武二より洋画を学び、1918年には二科展で入選となるなど、徐々にその才能をあらわし始めます。

1920年、小説家・島崎藤村に勧められフランスへ留学。パリでポスト印象派の画家であるシャルル・ゲランに学びます。1922年にはフランスのサロン・ドートンヌにて初入選を果たし、その後会員となりました。

帰国後は春陽会や二科会に参加しますが、1936年これらを脱し、有島生馬、安井曽太郎などと共に一水会を結成しました。

戦後は一水会や日展に出品を重ね、1959年に日本芸術院賞を受賞しています。翌年には日本芸術院会員、日展理事となりました。1975年には文化勲章を受章しています。

文化勲章受章と時を同じくして、建築家・村野藤吾に依頼し美術館を建設。故郷の小諸市に自らの作品と共に寄贈し、「小諸市立小山敬三美術館」として開館しました。