マイセン(Meissen)はドイツ発祥の有名な磁器窯です。そして、ヨーロッパで初めて硬質磁器を生み出した窯でもあります。名前を聞いたことがあるという人も多いのではないでしょうか。

交差した2本の剣をシンボルとしており、ノーブルな白磁と絢爛な絵付がなによりの特徴となります。主には食器、また花瓶や人形などを手掛けており、華やかでつい見とれてしまうような作品ばかりです。

古くは18世紀初頭、ザクセン(ドイツ)の強王・アウグストI世の命により錬金術師ベトガーが初めて白磁の焼成に成功させたことを機に、ドイツのアルブレヒト城内に設立されたマイセン王立磁器研究所からはじまりました。

今に伝わるマイセン300年の歴史の中では、初期のバロック様式からロココ様式、新古典主義から歴史主義、自然主義、近代のアール・ヌーヴォー、アール・デコと、美術様式の変遷とともに新たな表現の可能性が追求されてきました。

西洋美術の潮流の中で常に中心にあり続け、積み重ねた伝統と変革の層の上に、西洋磁器窯の最高峰である現在の「マイセン」が屹立しているといえるでしょう。

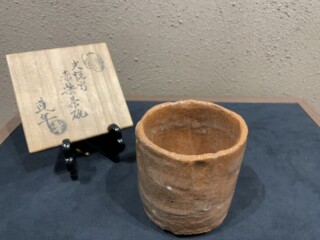

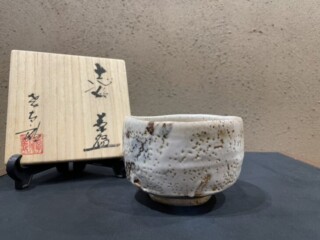

中村 道年とは初代 一休庵 中村道年が全国各地で修行し、京焼・楽焼はいうまでもなく、高麗茶碗写し、染付などさまざまな種類の陶磁器の製法を身につけ、現在の五代目まで八事窯を守り続けている名称が道年となります。

初代 中村新太郎は京焼に学んだ色絵陶・楽焼をはじめ、三島・伊羅保といった高麗写し、染付・赤絵ねど様々な製法を駆使して作品を制作しました。

二代目 中村正次は初代中村道年の長男。光悦の作風に魅せられ、森川如春庵の元に通って光悦茶碗を研究し、光悦風楽茶碗を制作、光悦写しの名手として八事窯の名を広めます。

三代目 中村良太郎は二代目中村道年の長男。先代の光悦風茶碗を受け継ぎながら、独自の作陶を進めます。

四代目 中村恵子は三代目中村道年の妻。夫である三代目の逝去により八事窯を継承します。表千家十四代而妙斎より「尼焼道年」を拝受し、楽焼を専らとし、茶道具一式を手がけます。

五代目(当代)中村直之は三代目の長男。中里重利に師事し、代々受け継がれてきた楽焼の基本を守りつつ、個性を織り交ぜながらも多くの人に使われる扱いやすい作品の制作を心がけています。

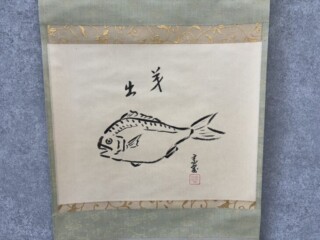

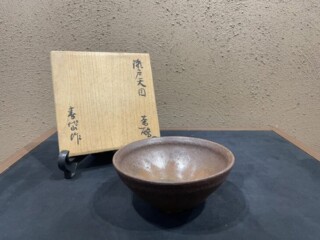

林隆一郎は1942年生まれ、岐阜県土岐市出身の陶芸家です。

1974年に第21回日本伝統工芸展入選、1975年朝日陶芸展入選、1976年東海伝統工芸展入選、1979年第6回美濃陶芸展中日奨励賞、1982年独立と活躍の場を広げながら活動しました。若い頃より60年以上陶芸と向き合い続け、織部や粉引などに代表されるような多くの名作を生み出されています。茶碗から、オブジェ、食器など経験と感性から作り上げる作品は、手に取る人を魅了します。

彼はサインに遊び心を加えており、中には音符のデザインのものもございます。それは窯の中で制作する青磁などの作品に施してある貫入がキンキンと音を奏でるように聞こえたからだそうです。

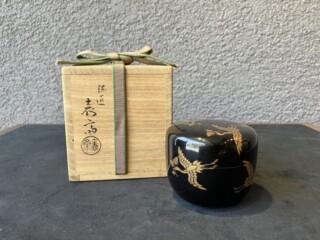

木村表斎は、江戸時代末期から明治の初めにかけて活躍した京塗師です。業を継いだ弟の弥三郎が二代目としても活躍しました。

初代は滋賀県の近江高島郡小川村に生まれ、京都へ出た後に塗師・柴田藤兵衛に師事しました。その後は下京にて制作を続けます。

二代・弥三郎の弟子には鈴木表朔や三木表悦がおり、「表派」と呼ばれる京塗の一派を築きました。木村表斎は四代目まで続きましたが、1943年にその看板を下ろしています。

表斎の作品では飲食器が最もメジャーであり、中でも真塗(しんぬり)や洗朱の根来塗を得意としました。真塗とは黒漆を使った漆立てのことで、表面が艶やかに仕上がるのが特徴です。洗朱(薄めの朱色)の根来塗は、黒漆の下塗りに洗朱の塗りを施したものです。表斎は、黒漆の扱いに秀でた作家であったと言えます。

表斎の技法は、鈴木表朔や三木表悦、また自身の子孫でもある川瀬表完など「表派」の京塗師たちが受け継いでおり、彼らの作品を見てみたときには、随所に表斎作品の色味を感じられるかもしれません。

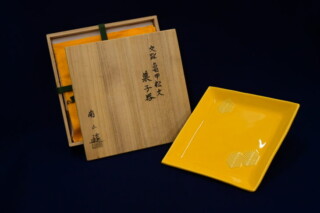

三浦竹泉は京焼の窯元の名前で、明治時代から続いております。

茶道具、特に煎茶道具を得意としており、京焼の中でも人気のある窯元です。最近では海外でも人気があり、中国でも高い評価がついております。

初代は1853年の京都に生まれ、30歳の時に五条坂にて独立、窯を構えます。先進的な意識が強く、ヨーロッパの色彩技術を取り入れるなど京焼の革新を行いました。

二代は初代の長男として生まれ、初代の死後、竹泉を襲名します。初代に劣ることのない無類の才を発揮しましたが、わずか5年後に亡くなります。

三代は初代三浦竹泉の末子にあたる方になります。二代の早世もあり、1921年には三代を襲名します。その後10年ほどで、家督を四代(二代の長男)に譲りますが、その後も自身は「竹軒」と名を改め、制作を行いました。

四代は昭和期に長く竹泉として活躍され、煎茶器をはじめ多くの作品を残されました。

現在は五代が当代となります。製作の傍ら、京焼研究にも注力された方で、京焼歴史研究の第一人者とも呼ばれています。

池田製についての文献資料が少ないため、詳細は分かりませんが、池田製の作品は金工作品の中でも高い技術が注目されており、素材価値以上の高値で取引されています。

江戸時代末期、戦の少ない時代が永く続き、刀は武具としてではなく美術品としての価値を持つようになります。

高度な彫金技術、象嵌技術が求められ、日本国内の金工技術は江戸時代末期から、広く西洋に門戸を開くことになった文明開化後の明治時代にかけて、最高潮を迎えました。

高度な技術が人気となり明治初期の頃は沢山の金工作品が海外に輸出されていました。

こうした時代背景もあり、明治時代初期の美術工芸品は金工に限らず、漆芸や彫刻とあらゆる面で高く評価されております。

そのため、明治金工は日本国内のみならず海外のコレクターにも大変人気があります。