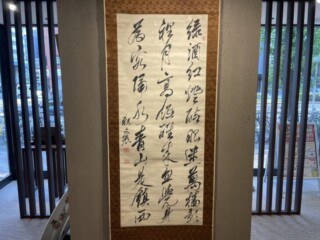

頼 山陽は、江戸時代後期の日本を代表する歴史家であり、漢詩人、漢学者です。

1780年大阪江戸堀で広島出身の儒家であった頼春水(しゅんすい)の長男として生まれます。

翌年、1781年には広島藩藩儒に就任した頼山春水とともに広島に移住します。

多忙な父春水は度重なる江戸勤番によって家族は10年以上別居状態だったといわれています。

その間に、頼山陽は母である梅颸(ばいし)や叔父である頼杏坪(きょうへい)の教育を受け、詩文の才能に目覚めますが、頼山陽は精神的に不安定な上、病弱で何度も発作を起こしました。

1797年頼山陽は江戸幕府直轄の学校へ入学しますが、約1年で広島に戻り、2年後には儒医者の父を持つ淳という娘と結婚しました。しかし、翌年には脱藩をはかり京都へ逃げました。

頼家が一生懸命捜索し、叔父であった頼春風(しゅんぷう)に見つかり、広島へ戻され5年間、屋敷内の座敷牢へ幽閉されました。

5年間の謹慎の中で頼山陽は、自身の没後ベストセラーとなった源平時代からはじまる武家興亡の歴史をテーマとした『日本外史』の初稿を完成させます。

謹慎が解けた後は広島の私塾で塾頭を務めたのち、1811年に三都(京都、大阪、江戸)に進出して天下に名を上げるとして私塾を辞め、京都に向かいます。京都で自ら私塾を開き、友人の小石元瑞(げんずい)の養女であった梨影(りえ)と出会い再婚。ようやく安定した日々を送ります。

『日本外史』のさらなる深掘りに取り組む一方、後藤松蔭をはじめとする優秀な弟子を育て、さらに九州を周っては多くの知識を吸収し、多くの優れた詩文や書画を残しました。

1826年には20年以上歳月をかけた日本外史がついに完成し、翌年には元老中松平定信への献上に成功。その後1832年に結核にかかってしまい、53歳という若さでこの世を去りました。

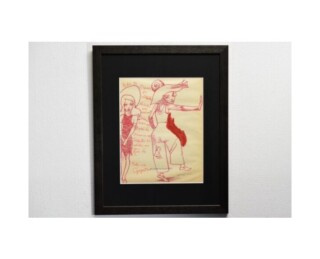

宇野亜喜良はイラストレーターで50年以上日本のイラスト界ではトップを走り続けている人物でもあります。

「イラストレーション」「イラスト」と聞くと、「簡略化された絵」や「漫画やアニメみたいな絵」というイメージをお持ちの方も多いかと思いますが、イラストレーションの定義は「複製されるための絵」となっておりますので、絵の作風などは関係なく、本の装画やポスター、雑誌などの媒体に使われるものを「イラスト」と呼びます。

今となっては当たり前に聞く「イラスト」という言葉ですが、この言葉ができたのは戦後になってからで、宇野亜喜良、横尾忠則、和田誠らによって広められたといっても過言ではありません。

また、上記の3名や当時のイラストレーターはグラフィックデザイナーから転身していることが多く、みゆき族やヒッピーファッションが広まっていた当時の若者の支持を広く得ることになり瞬く間に広まっていきました。

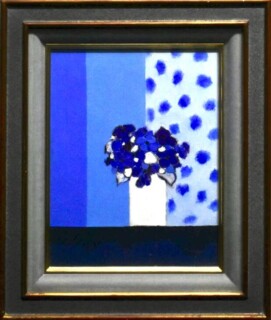

宇野亜喜良の作品は、主にペンで少女や猫などを描かれていることが多く、少しノスタルジックな雰囲気を感じる作風の物が多いです。

またどの年代の作品を見ても「古さ」を感じさせない普遍的な魅力を感じさせてくれる作家です。

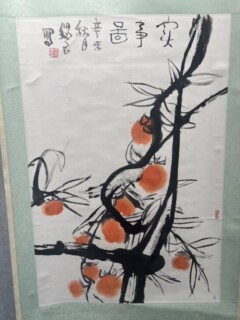

王錫良は、中国の美術工芸作家です。

1922年の景徳鎮に生まれ、若くから珠山八友の一人である王大凡に師事し、磁器と絵画を学びました。

1950年頃に在籍していた陶器科学研究院では、王大凡をはじめとする景徳鎮磁器の実力者たちと共に過ごし、目耳と腕を養いました。四十、五十代に差し掛かってからは祖国を旅し、自然に対する造詣を深め、創造に落とし込みました。

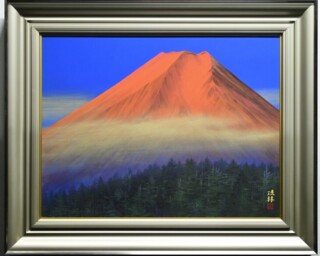

王錫良は、シンプルに表現された風景画や人物画を得意とします。中国絵画の潮流を汲み、かつその中で自然的で滑らかな構図が意識されています。高尚さを排し、自然へ帰するような作風が、中国で広く愛される彼の魅力です。

1979年には、景徳鎮で初めての「中国工芸美術大師(中国の人間国宝)」の受賞者となっています。2016年には個人作品のオークション総売上高が1億元(日本円で19億円)を超えており、名実ともに中国屈指の芸術家であるといえるでしょう。

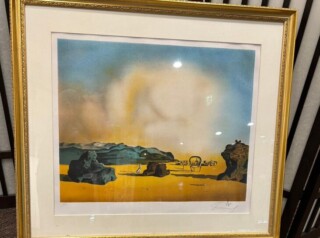

中畑艸人は、和歌山県出身の油彩画家です。

18歳の頃から独学で絵画を始めた艸人は、早くも日本水彩画展で入選を果たし、才能の片鱗を見せていました。26歳で上京し、硲(はざま)伊之助に師事して油彩画を始めました。その後は一水会会員となり、主に風景画を描く作家として活躍しました。

しかし、たまたま足を運んだ競馬場で競走馬に魅せられ、その後の艸人の画題は大きく転換します。躍動的な競走馬を描くために馬の生態を幾度にも観察し、また訪欧を繰り返す中で外国馬の観察を行いました。そうして、馬をモチーフとした彼独自の画風が成立していきました。

艸人の描く競走馬は日本だけでなく競馬の本場であるイギリスでも評価を得ています。また、競馬界からも反響を呼び、中央競馬会馬事文化賞選考委員も務めました。

日展で特選を受賞した『発走迫る』の他、馬をモチーフとした作品以外でも多くの作品が描かれており、版画も多く制作されるなど長く親しまれる作家であります。

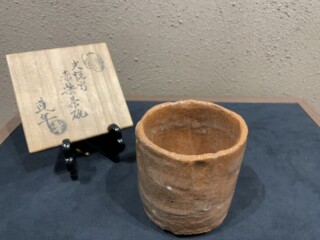

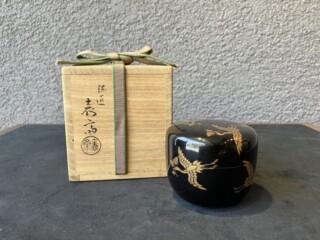

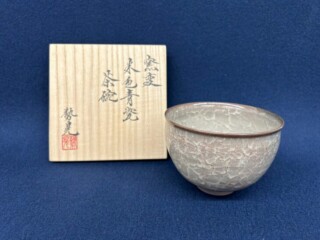

中村 道年とは初代 一休庵 中村道年が全国各地で修行し、京焼・楽焼はいうまでもなく、高麗茶碗写し、染付などさまざまな種類の陶磁器の製法を身につけ、現在の五代目まで八事窯を守り続けている名称が道年となります。

初代 中村新太郎は京焼に学んだ色絵陶・楽焼をはじめ、三島・伊羅保といった高麗写し、染付・赤絵ねど様々な製法を駆使して作品を制作しました。

二代目 中村正次は初代中村道年の長男。光悦の作風に魅せられ、森川如春庵の元に通って光悦茶碗を研究し、光悦風楽茶碗を制作、光悦写しの名手として八事窯の名を広めます。

三代目 中村良太郎は二代目中村道年の長男。先代の光悦風茶碗を受け継ぎながら、独自の作陶を進めます。

四代目 中村恵子は三代目中村道年の妻。夫である三代目の逝去により八事窯を継承します。表千家十四代而妙斎より「尼焼道年」を拝受し、楽焼を専らとし、茶道具一式を手がけます。

五代目(当代)中村直之は三代目の長男。中里重利に師事し、代々受け継がれてきた楽焼の基本を守りつつ、個性を織り交ぜながらも多くの人に使われる扱いやすい作品の制作を心がけています。

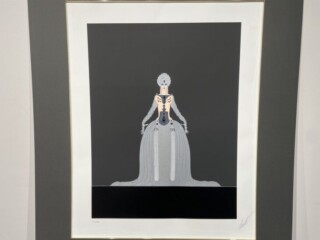

ステファン・マーティンエアー(Stephan Martiniere)はパリ出身のSF・ファンタジーアーティストです。

同時にアートディレクターやゲームのビジュアルディレクターの顔も持つ、マルチなエンターテイメントアーティストです。長くアニメーションディレクーターを続け、『ウォーリーを探せ』のエピソード監督を務めたことなどでその名を広げています。

ディズニーとの関わりも深く、ディズニーランドやその関連施設などでビジュアルデザインに取り組んでいます。また、ディズニーによってキャラクターを使用した絵画の制作を許可された特別な作家であるディズニー公認作家にも認定されています。

本の表紙画や漫画にも携わるなど、今なお多角的に活躍するアーティストです。