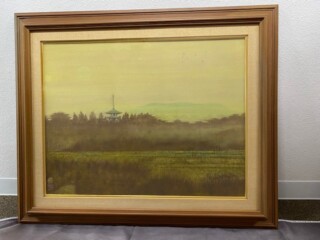

櫃田 伸也は東京出身の油彩画家であり、愛知県立芸術大学、東京藝術大学で教授も務めました。

1941年の東京都大田区で生まれ、64年に東京藝術大学の美術学部油画専攻を卒業します。66年には東京藝術大学の大学院を卒業し、同大学の非常勤助手となります。

70年からはNHKの美術部デザイナーとして働き、75年からは愛知県立芸術大学の美術学部絵画科油画にて教壇に立ちます。

79年からは国内外の個展やグループ展で作品を発表しつつ、ニューヨーク、パリに研修員として滞在、活動の幅を広げました。

2001年より東京藝術大学の絵画科油画教授となり、09年まで教壇に立ちました。櫃田の教え子には奈良美智や杉戸洋などがおり、教育者としての手腕が評価される一方、自身も多くの賞をこれまでに受賞しております。

櫃田伸也の描く作品は、空き地、水路、フェンス、コンクリートの壁、植物など、ごくありふれた身の周りの風景です。櫃田が幼少期を過ごした多摩川土手の斜面や広場は重要な風景のひとつであり、今昔の情景の断片をつなぎ合わせたような櫃田の描写には、どこか懐かしい感覚になります。

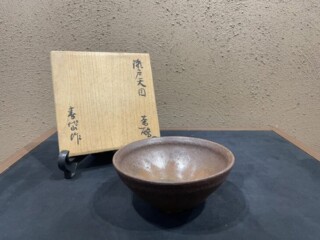

小林東五は「李朝陶器の第一人者」として有名な陶芸家です。

小林東五は1935年、京都にて小林全鼑(こばやしぜんてい)の長男として生まれました。

父である小林全鼑は雲道人と名乗り、異色作家であり、僧でもありました。

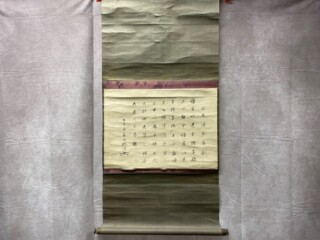

小林東五は父から漢籍、書画、篆刻を教わり、1951年、16歳にして一人旅を始めます。この頃に陶器の制作も始めました。

父である小林全鼑の死後、1973年、高麗陶磁の制作のため韓国へ渡り、李朝陶器に惹かれて李朝の技術を研究、再現に力を注ぎ、8年間、開慶の李朝古窯観音窯にて作陶した後、李朝陶器の第一人者となりました。

1981年、かつて対馬にあった対馬藩御用窯「對州窯(たいしゅうよう)」を復興させ、李朝高麗や井戸・三島・茶碗・酒器・茶器・ぐい呑み等の制作に励み、日本人で初となる、韓国でも個展を開き、日本国内でも多くの個展を開きました。

陶芸家として活躍をするだけでなく、父から教わった漢籍、書画、篆刻にも卓越した才能を見せ、東京の日本橋三越本店において、日本初の詩書、篆刻、陶磁の総合個展も開催しました。

2005年、東京の日本橋三越本店での古稀記念展を最後に陶芸家としての活動を終了し、現在、詩、書画、篆刻を親しみながら今日に至ります。

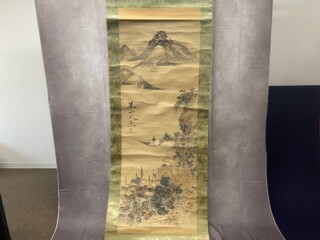

潘天寿は中国・浙江省寧波市に生まれた画家・美術教育家です。幼少期から書道、絵画、切手彫刻などに興味を持ちます。特に書道と絵画に熱中し生涯をささげる決意をしたほどでした。

学政時代は成績も優秀で、卒業後は教師として小学生を教えていました。1923年に中華民国女性労働者学校の教師として働き、上海美術アカデミーの中国絵画学科の講師も兼任しました。この頃に呉昌碩・王一亭・黄賓虹・朱一亭と知り合い、特に呉昌碩の影響を大きく受け花鳥画や山水画を多く描くようになりました。

その後も上海美術アカデミーの教授になったり、中国美術家協会副主任などにも任命されるなど、新中国の美術画壇に大きな影響を与えました。しかし、その後の中国文化大革命時代において潘天寿の美術思想は批判を受け、晩年は投獄生活を送るなど不遇の死を迎えてしまいます。革命後には潘天寿の名誉も回復し、現代では高い評価を得られており、同時期に活躍した斉白石、黄賓虹、呉昌碩と共に中国四大画家に並び称される作家となっています。

木村玉舟は岡山県出身の陶芸家です。幻の備前焼と呼ばれる白備前を長きに渡り研究されております。毎年干支の置物の制作に取り組まれており、中でも鉄分の少ない土を焼しめることにより作り出される白備前の作品は多くの方から支持されております。

1953年木村玉舟は名細工師十六代木村宗得の長男として岡山県に生まれます。1976年に名古屋芸術大学彫刻科を卒業しました。1978年に日本最大の総合美術展覧会である第10回日展にて入選をしました。また同年に岡山県展津山市長賞を受賞しました。翌年には功績が認められて日展会友となります。1995年には幻の備前焼と呼ばれる白備前が完成し、同年に信楽陶芸展にて入選しました。2003年から約3年間岡山県展審査員となり、6年後には日本陶彫会副会長に就任しました。

2022年に制作した池田動物園のベンガルトラをモデルにした作品はニュースでも取り上げられました。こちらの作品は白備前の元祖ともいわれる閑谷焼であり、木村さんが5年もの時間をかけて初めて発表をされた物でございます。今後も工夫や研究を続け、素晴らしいご活躍をされることでしょう

西村計雄さんは1909年の北海道出身の画家です。

幼少の頃から画家になることを志し、1929年に東京藝術大学に入学をしました。同期として岡本太郎さんや東山魁夷さんがいます。

この頃は家族をモチーフにした作品を手掛けており、戦後である1949年からは早稲田中学校・高等学校の教師をしておりましたが、1951年には単身渡仏をします。パブロ・ピカソの画商であったカーンワイラー氏と出会い、1953年パリを中心としたヨーロッパ各地での個展を開催いたし、作品の多くをフランス政府が買っていきました。1971年にフランス芸術文化勲章を受勲を致しました。1973年広島県にあります「広島平和記念資料館」300号の作品を寄贈されました。その後8年の歳月をかけ、300号の大作を20点作成してきました。

1990年、1992年に「西村計雄美術館」が2店オープンします。1995年には自身の地元でもある共和町に100点を超える絵画を寄贈します。これをきっかけに1999年地元の北海道共和町に「西村計雄美術館」が作られ、後に絵画5000点や愛用していた道具など数多くのものが寄贈されています。

2000年アトリエにて逝去されました。

加藤春岱(かとう しゅんたい)は幕末、瀬戸赤津村の陶工です。

1802年瀬戸の窯屋に生まれ、名を宗四郎と言います。

早くから才能を開花させ、15歳にして父・景典(春山)の跡をつぎ、御窯屋に列しています。

御窯屋(おかまや)とは、初代尾張藩主・徳川義直が行った瀬戸の復興政策の一種です。

現在でも陶器のことを「瀬戸物」と呼ぶくらいに瀬戸は焼き物が盛んですが、この時代、桃山期に陶工が美濃へと移った影響で、その力は衰えていました。そこで瀬戸の窯業を再び盛んなものにするべく、陶工(唐三郎・仁兵衛)を呼び出します(後に、太兵衛家もここに加わります)。苗字帯刀を許可、藩から扶持を支給し、瀬戸における陶磁器の生産と、また名古屋城内でのお庭焼(御深井焼)の指導を命じたことに始まる、由緒ある窯元の家です。

1838年に罪を犯して御窯屋職を退職。名古屋市昭和区の川名町で制作をすることになりました。この頃の作品が多く銘印が押され後世に残されたとみられています。