前田昭博は「白磁」で国の重要無形文化財に認定された陶芸家です。

1954年に鳥取県に生まれた前田昭博は、小学校2~3年生の際に学校の教員をしていた父が木版画を始め、その後ろ姿を見てモノを夢中になっているところがうらやましいと感じるようになり、その頃から図画工作が好きになり、高校では美術部に入り、大阪芸術大学に進学後は陶芸専攻するようになりました。大学では先生が大きな土の塊と格闘していることに感動をし、そこで白磁を初めて制作し、その白さに感動したとのことです。大学を卒業後は、故郷である鳥取県にて納屋を改造して窯を築き、作陶を初めていきました。

その後は1979年に日本陶芸展に入賞したことを皮切りに数々の賞を受賞し、その功績が称えられ、2007年には紫綬褒章を受章、2013年には「白磁」にて国の重要無形文化財に認定されました。

前田昭博の作風として簡素的でありながら形の美しさや存在感と品格を意識した作陶により今後も人々を魅了し続けるのではないでしょうか。

骨董品・古美術の作家一覧

ジャン=ピエール・カシニョール

現代フランス画壇を代表し、日本と繋がりが深い画家としても知られている人気作家といえば、カシニョールでしょう。

1935年にパリに生まれたカシニョールは父親が高級衣服店を経営していたこともあってか、幼少期よりモデルの女性たちと過ごしていたそうです。そういった経験からカシニョールの作風を代表する優雅で艶美な女性をモチーフとした作品が生まれていったのではないでしょうか。

13歳の時にはドーヴィルの海岸で砂の芸術コンクールに参加して一等賞になるといった功績を残し、新聞で報じられたりしました。そういった功績から10代の頃には画壇で活躍するようになり、24歳の時にはフランスで毎年秋に開催されている「サロン・ドートンヌ」の会員に推挙されるほどでした。

来日経験も豊富で、女優の黒柳徹子には前述の砂の芸術コンクールのエピソードも笑いながら話したりしていたとのことです。また、1990年代にはボリジョイ・バレイ団の衣装と舞台装置の制作も手掛けるなど新しい分野にも挑戦しているカシニョールの作品は、とても人気の高いものとなっております。

宮川 香山(真葛 香山)

(初代)宮川香山は1842年、京都の真葛ヶ原に陶工・真葛宮川長造の四男として誕生します。幼名は虎之助。

19歳(1861)の時に父と兄を亡くし、陶工の家を継ぐことになった虎之助は生前父が朝廷用の茶碗等を制作していた際に「香山」の称号を受けていたため、虎之助は初代、香山を名乗り、父の得意としていた色絵の陶器や磁器の作陶を始めました。

香山の腕前は評判を呼び25歳(1867)の時には幕府から御所献納の品物を依頼されるほどとなります。29歳(1871)の時に薩摩の御用商人である梅田半之助、実業家の鈴木保兵衛に招かれ翌年、30歳(1872)の時に横浜に輸出向けの陶磁器を作る工房として真葛窯を開きます。

しかし、当時の関東地方には陶磁器の土が無く、有名な窯が京都や中国地方に集中していたため、かなりの苦労を伴うこととなりました。この頃、香山は輸出用の薩摩焼を研究しいくつもの作品を制作。「真葛焼(横浜焼)」と名付けて輸出しましたが、薩摩焼は金を多量に使用し、多額の資金を必要とするため、作陶が困難となり、「高浮彫(たかうきぼり)」という新しい技法を生み出します。これは金を使用して表面を盛り上げる薩摩焼の代わりに、彫刻を彫り込むことで表現する技法で、薩摩焼に変わる新しい技法を生み出しました。

彫刻による精密な表現が必要となるため、香山は庭に鷹や熊を飼育し、より精密な表現を追求しました。

35歳(1876)の時にフィラデルフィア万国博覧会に高浮彫の真葛焼(横浜焼)を出品すると多くの国に絶賛され、宮川香山の名を世界に知らしめました。

55歳(1896)の時に帝室技芸員を拝命します。

帝室技芸員となった香山ですが、高浮彫は生産が難しいだけでなく、細部にこだわるほどに完成まで何年もかかるという生産効率の低さが問題となり、生産効率を上げるために、香山の作風は以後一変します。

真葛窯の経営を二代目となる養子の宮川半之助(二代目宮川香山)に任せ、自らは清朝の磁器を元にした釉薬、釉下彩の研究を重ね、その技法を身に着けました。この技法のおかげで、新たな魅力を得た真葛焼は生産効率も上がり、輸出産業の主役の一つとして持てはやされました。

1916年、逝去。75歳でした。

初代、宮川香山の死後、二代、三代と受け継がれましたが、1945年の横浜大空襲により、窯は閉鎖され、四代目香山の復興もむなしく、真葛焼(横浜焼)香山の歴史の幕は閉じられました。このような歴史的背景もあり、真葛焼(横浜焼)は「幻のやきもの」と称されました。

ジャン・ジャンセン

ジャンセンは1920年アナトリア(現在のトルコ)にて生まれました。父はアルメニア人、母はトルコ人と当時のオスマン帝国の情勢では非常に危うい立場でした。家族は危険な故郷を離れ、ギリシャに移り、その後フランスへと渡りました。

フランスで過ごす中でジャンセンは画家にになることを決め、パリの装飾美術学校の他、デッサン学校やアトリエで絵について学んでいきます。

1939年以降はフランスを代表する美術展であるサロン・ドートンヌ展を始め、多くの展覧会に出品しています。1950年代からは定期的にイタリアを訪れ制作を行いました。その実力が認められ、1960年代には世界各地で個展を開くようになります。2002年にはアルメニア正教会1700年記念として、アルメニア国立美術館にて「虐殺展」を開催し、アルメニア国家勲章を受章し、2003年にはフランスの最高勲章 レジオン・ドヌール勲章の受賞をするなど世界に認められた作家の一人です。

ジャンセンの作品は、自らの目で対象を見て、ありのままの姿を描いた作品で、デッサンを重視しています。線画家であったジャンセンの作品は、彼の目に映る世界をそのままに映し出しています。

主なシリーズ作品は、バレリーナ・ベニス・闘牛・マスカラード(仮面舞踏会)・虐殺と多くのシリーズものを残しています。

日本でもジャンセンの評価は高く、1993年には長野県にある安曇野にジャンセン専用美術館がたてられています。

クリスチャン・リース・ラッセン

クリスチャン・ラッセンはアメリカのカリフォルニア州、海沿いの町であるメンドシーノ出身の画家です。

ラッセンが11歳の時にハワイ・マウイ島へ家族で移住し、1976年より作品を発表します。幼少のころハワイに移り住んだラッセンは海の魅力に魅せられ、海・イルカ・自然への愛情を膨らませました。

ラッセンの作風はハワイの海中風景やイルカなどの海洋生物を主要なモチーフとして、南洋の自然観を鮮やかな色彩の画風で描き、「マリンアート」と称されます。その作品は安価な版画やリトグラフ、ジグソーパズルとして大衆的人気を得ました。特に日本ではバブル期に一世を風靡し、大きな知名度を持つ作家となりました。

1990年頃からは環境保護活動を行っており、作品の収益の一部を環境問題に投じるなど、自身の愛した自然への孝行的な一面も見られます。

館林 源右衛門

館林源右衛門は、江戸時代中期に創業した陶芸家です。

民窯として磁器を制作しますが、 明治・大正時代には料亭用の食器を中心に製造を行っていました。六代・館林源右衛門は、有田焼の一つである古伊万里復興に取り組み、伝統的技法を活かした現代陶器を作陶します。多様で創造性豊かな絵付が特徴となっている古伊万里を現代に継承した作品は、国内でも海外でも人気を博しています。

また、源右衛門はアメリカのティファニー社と共同開発で洋食器を制作するなど、国際的に活躍した陶芸家でもあります。作品の特徴は伝統を現代にアレンジした紋様と、鮮やかな色使いです。柿右衛門窯、今右衛門窯とならび有田の三右衛門の一つといわれ、世界でも名を知られる存在となっています。

ミッシェル・バテュ

ミッシェル・バテュは、フランスの女性画家で、フランス国防省海軍公認画家に選出された人物として有名です。 海軍画家とは、海軍と共に軍港を訪れ、各々のテクニックでそれを表現します。彼らの作品は、海軍業務のルポルタージュとも呼 …

冨田 溪仙

富田渓仙は明治から昭和初期に活躍した日本画家です。 福岡県博多に生まれ、福岡藩御用絵師だった衣笠守正(探谷)に狩野派を学んだ後、京都に出て四条派の都路華香に師事します。のち仙厓義梵、富岡鉄斎に傾倒。各地を旅し幅広い研鑽 …

森 寛斎

森 寛斎は、日本の幕末から明治時代に京都を中心に活躍した絵師、日本画家になります。本姓は石田、幼名は幸吉、のちに尚太郎となります。 森狙仙、森徹山、森一鳳・寛斎と続く森派の絵師になります。若い頃は攘夷(じょうい)運動に熱 …

元永 定正

自然現象を用いた抽象作品を得意とした画家・元永定正。近年の具体美術の再評価とともに、現在その人気は国内外問わず非常に高いものとなっています。 定正は1922年、三重県に生まれました。学校卒業後は工具店や国鉄に勤務しました …

中里 太郎右衛門

江戸初期から続く唐津焼の名工、中里太郎右衛門。技術の継承とともに、そこに現代的なデザインを組み込み作られる作品群は現在の14代目に至るまで、着実に受け継がれています。 中里又七を祖として現在まで続く中里家。特に注目された …

河合 誓徳

河合 誓徳(かわい せいとく)は日本の陶芸家であり日本芸術院会員でした。大分県に生まれ、旧制宇佐中学校を卒業。1951年京都陶芸家倶楽部に加入し、6代清水六兵衛に師事されました。1962年日展特選北斗賞を受賞=「蒼」、1 …

斎藤 清

斎藤清は1907年生まれ、福島県河沼郡坂下町出身の版画家です。 生まれは会津ですが、4歳の時に北海道の夕張に移住しています。幼いころからイラストを描くのが好きで、24歳で上京してからも広告業をしつつ、独学で油絵を描いてい …

宮之原 謙

宮之原 謙(みやのはら けん)明治31年(1898年)2月9日~昭和52年(1977年)8月23まで活躍された陶芸家になります。鹿児島県出生の方で1924年(大正13年)頃に川端画学校へ通い、山之内高門に日本画、宮川香山 …

沈 南蘋 (沈銓)

緻密に写生された色鮮やかな動植物。中国、清代の画家・沈 南蘋によってもたらされた新たな画風は、当時硬直していた日本絵画界に新しい風をもたらします。 南蘋は絹織物商の子として生まれますが、絵に興味を持ち画家・胡 湄に入門。 …

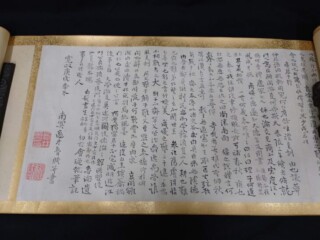

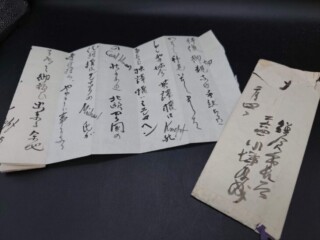

亀井 南冥

亀井南冥(字 道載)は江戸時代、九州で活躍した儒学者です。また現在国宝に指定されている志賀島の金印研究の第一人者でもありました。 南冥は1743年に九州・筑前国に生まれました。医者であった父の影響をうけ幼い頃より学問に触 …

龍泉窯

龍泉窯(りゅうせんよう)とは、中国浙江省の西南部に存在した名窯の一つ。 五代・北宋期にの流れを受け継いで青磁を製作していた窯元で、質の高い青磁を生み出し、中国国内のみならず、海外輸出も盛んにしていた。 日本にも鎌倉時代に …

三輪 休雪

三輪休雪は、萩焼窯元・三輪当主が代々襲名している陶芸作家としての名称で、単に休雪(きゅうせつ)とのみ呼ばれることもあります。 三輪家の歴史は古く、江戸時代から400年続く伝統的な窯元です。世襲制の当主も現在まで十三代続い …

高畠 華宵

高畠華宵は愛媛県宇和島市裡町に生まれの日本画家です。雑誌や新聞の挿絵・広告絵などを描いて、人気画家として一世を風靡しました。大正から昭和初期にかけて、華宵の絵は当時の少年少女の間で絶大な人気を得ました。津村順天堂のポスタ …

平野 千里

日本近代木彫界の巨匠「平櫛田中(ひらぐしでんちゅう)」の彩色を担当していた 彩色木彫の第一人者・「平野富山(ひらのふざん)」が父になります。 平野千里は20 歳でイタリアへ留学し、西洋彫刻の技術を学んだ後、帰国しました。 …

上村 松篁

上村松篁は日本画の巨匠である上村松園を母に持ち、上村松篁も花鳥画の最高峰と言われた作家です。 京都に生まれた上村松篁は、幼いころより母・上村松園が絵を描いていたことも影響して自然と画家を志すようになります。しかし、松園は …

ルネ・ラリック

ルネ・ラリックは、フランスで活躍したガラス工芸作家です。 1860年、フランスはシャンパーニュ地方のマルヌ県アイ村に誕生し、パリで育ちました。1876年にパリの装飾美術学校に入学します。夜は学校で学びながら、宝飾工芸家の …

川瀬 忍

川瀬 忍は、中国陶磁に倣った名工・川瀬竹春(初代および2代目)に師事し、 18歳から陶芸の道に入った川瀬は、青磁を発表するようになるとすぐにその質の高さで注目された。細部まで隙のないシャープなかたち、静謐で深い青の釉調と …

清水 六兵衛

清水 六兵衛(しみず ろくべい)は、江戸時代中期以来の清水焼の陶工です。 京都五条坂の陶芸の家系であり、当代・清水六兵衛は八代目となります。 初代 (1738~1799) は京都五条坂の窯元・海老屋清兵衛に学んだあと、 …

川端 康成

『国境の長いトンネルを抜けると雪国であつた』 川端康成の小説「雪国」冒頭のこの文は今でも非常に高い知名度を誇ります。 川端は1899年、大阪の医師のもとに生まれます。幼いうちに両親を失い祖父母の元で育てられ、小学生時代は …