オールドノリタケは、ノリタケ製の陶器の中で1800年代末から第二次世界大戦までに作られたアメリカ輸出用の物を指します。輸出用に作成されていたため日本ではあまり流通しておらず、アメリカでアンティークとして人気です。オールドノリタケと呼ばれるようになったのは1990年頃で、英語では「EARLY NORITAKE」と呼ばれています。

オールドノリタケの特徴は製造時期だけでなく製法にもあります。現ノリタケは転写紙などを使用した大量生産のニーズに応えた製法ですが、オールドノリタケは手作業で描かれる美しい絵付けや精巧な細工が施されており高い芸術性を持っています。

オールドノリタケのデザインの特徴として、当時の世の中の生活様式の変化や芸術などを積極的に取り入れていることが挙げられます。そのデザインについても大まかに二つに分けられており、オールドノリタケの初期商品に見られる、多彩な絵の具と金彩で仕上げられたアールヌーボー様式。人々が楽しみや快楽、また風変わりなものを求めてパリ万博以降に世界に広がったアールデコ様式と分けられます。

どちらの商品についても手彩色に金彩が施されているなど、優美さと豪華さを兼ね備えている一級品です。

オールドノリタケの見極めについては、重さや質感や技法など見極め方法がいくつかありますが、一番わかりやすいのは商品裏面にあるバックプリントです。バックプリントは30種類あり印の形や色からも時代が分かるようになっています。さらに、作られた時代だけでなく輸出先や作られた工場や産地なども分かるようになっています。もちろんあまり流通していないバックプリントも存在しており珍しい商品は高額で取引が行われています。

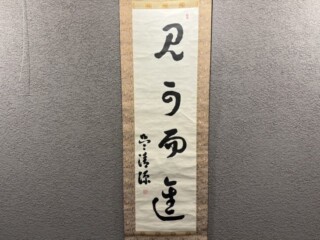

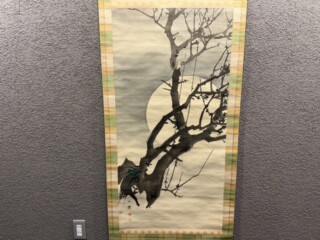

呉清源は、昭和期に日本で活躍したプロの囲碁棋士です。その活躍から「昭和の棋聖」とも呼ばれております。

生まれは1914年の中国福建省、その後は北京で過ごし、幼少の頃より父から囲碁を教わっていました。非凡な実力はこの頃から発揮され、北京で天才少年として話題になっていました。

日本に招待されるような形で1928年に来日し、瀬越憲作名誉九段に入門しました。翌年には三段の段位が認められるなど、実力は日本棋院においても発揮されました。1933年に五段となった呉は、同じく五段で新進気鋭の棋士であった木谷實とともに布石の研究を行い、実践に用います。この時の中央・速度を重視する布石法が「新布石」として大きな話題となりました。その後も鎌倉十番碁、日本最強決定戦などで卓越した活躍を見せ、1950年には九段に推挙されます。

しかし1961年、オートバイとの接触事故で右足と腰の骨折し、その後遺症で以後は思うような活躍が出来なくなっていきました。年齢もあり、1983年には引退を決意します。

晩年、本人は日本棋院からの囲碁殿堂入りを断り続けましたが、死去後の2015年に遺族の許可のもと囲碁殿堂にノミネートしております。

呉は棋士でありながら、書画を多く残しています。高名で人気の高い人物であるため、その作品は多くのコレクターから人気を集めております。

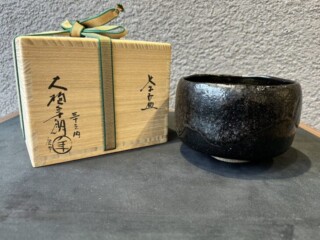

荒井正春は、福井県で三代続く蒔絵師の名跡です。

初代より当代まで相伝された蒔絵技法は、際立つ漆と金の美しさをもっており、古くからある伝統的な茶道具に古典的な技法ながらも新しい風を吹き込む先進的なモノづくりが特徴となっています。

初代荒井正春は大正13年に生まれ、幼少期から漆器に触れて育ちます。終戦後に本格的に漆器作成に取り組み始め、昭和22年には向井秀峰に入門しさらに技術を磨いていきました。蒔絵の指導を受けてからは蒔絵一筋に取り組み、茶道具の蒔絵技師として活動していきます。

蒔絵活動の傍らに自身の経験を活かして高級漆器の卸商としても活動し、昭和32年に「荒井正直堂」を創業しました。

二代は昭和27年に生まれ、昭和45年に初代荒井正春に蒔絵の指導を受け茶道具の蒔絵や棗に蒔絵を施し技術を磨き続けました。平成元年に「正春工房」として生まれ変わり、木地、下地、中塗、上塗、蒔絵と全て部門分けを行います。

一つ一つの工程の技術を高めそれらを結集させた妥協を許さない優れた作品を作り上げていました。

三代(当代)は昭和51年に生まれ、二代に師事し蒔絵技術を習得します。そして、平成30年に荒井正春を襲名しました。年代で見るとついこの間に襲名したばかりですが、初代から続く蒔絵技術をしっかりと継承し、荒井正春の名を感じさせる蒔絵の茶道具を作られております。

由水常雄は、日本のガラス工芸家です。

早稲田大学大学院博士課程を修了後、政府招聘留学生としてチェコ(旧チェコスロバキア)のカレル大学にてガラス工芸史、東西美術交渉史を専攻します。日本に戻ってからは早稲田大学や多摩美術大学で教鞭を取ります。そののち、ガラス作家養成校・東京ガラス工芸研究所や、能登島ガラス工房などを開設しました。東京ガラス工芸研究所は日本で最初のガラス専門の教育機関であり、数多くのプロを輩出しています。

由水はガラス工芸家としても、考古学研究者としても高い評価を得ています。

そのきっかけとなったのが、正倉院のガラス器の調査です。正倉院に納められている貴重な宝物にはガラス作品が存在しており、その調査を由水が行いました。調査の際にはアジアのみではなくユーラシア大陸全域のガラスの出土状況まで調べるほどでした。その調査において6点のガラス作品を復元することに成功した由水は、その6点を「正倉院ガラス宝物コレクション」として発表しました。

これらの功績をあげた由水は、海外で消滅したガラス技法の復元に着手し成功させています。「パート・ド・ヴェール」や、「ミルフィオリ」といった技法は自身の創作活動でも使用しており、ガラス工芸家としての活動においても高い実績を重ねています。

関口東亜は、1942年群馬県に生まれました。

20代の頃からこけし制作を始め、全日本こけしコンクールや全国近代こけし展など複数の展覧会で受賞しています。

実はこけしにも種類があり、大きく分類すると「伝統こけし」「新型こけし」「創作こけし」「木地玩具」の4種類に分類され、そのうち伝統こけしは、産地や工人ごとに特徴があり10~12種類に細分化されます。

関口東亜はこのうち「創作こけし」の作家で、伝統や産地による系統に囚われず自由な発想とデザインの現代的なこけしを制作しています。

複数いる創作こけし作家の中でも、関口東亜のこけしは凹凸が少なく太く安定感があるフォルムのものが多く、ポッと頬を染めたかわいらしい顔立ちが特徴的です。胴体部分の着物の柄も草花や幾何学模様など煌びやかかつ鮮やかなものが多く、飽きの来ない芸術性と癒しを両立させています。

お目にかかる機会がございましたら、ぜひ特徴ある作風を楽しんでみてください。

Nikonは日本の光学機器メーカーで、1917年にいくつかの製作所が統合し「日本光学工業」として誕生します。

当時、日露戦争での勝利や第一次世界大戦への参戦などで欧米列強と肩を並べるまで近代化に成功した日本にとって、国内での軍用の光学機器生産は急務でした。

研究施設で日夜レンズの研究に励み、1921年に初めて開発・設計・製造を自社で行った超小型双眼鏡ミクロンを発売、その後もドイツ人技師を招聘するなどして写真レンズなど様々なレンズの開発していきます。

1932年には写真レンズを日本工学の略称「ニッコー」を用いて「NIKKOR(ニッコール)」と命名し、今でも続くNIKKORレンズの誕生となりました。また、航空機などに搭載するレンズの他に小型カメラの開発を進め、その名称を「Nikon(ニコン)」と名付けました。

1948年には初めての小型カメラ「NikonI型」を発売。発売当初は相次ぐ苦情の対応に追われたと言いますが、その後様々な改良機や後継機を発売し、ニューヨークタイムスに優秀な機器であることを掲載され、世界トップクラスのドイツ製のカメラと肩を並べるようになりました。

1959年初めての一眼レフ「Nikon F」を発売します。独自の規格「Fマウント」は”不変のFマウント”とも呼ばれ、古いレンズでも特殊なアダプター等がなくても使用できることから高い人気を得ることになりました。

現在のカメラ市場の主流ともいえる「ミラーレス一眼」の開発には遅れを取ったニコンですが、それまで培ってきたレンズの描写性能、ファインダーの見やすさ、堅牢なボディなどは他メーカーのカメラファンからも高い評価を受けています。

またミラーレス一眼の登場によって古いレンズがより注目されるようになり、ニコンのレンズは高い性能と販売数が多く、手頃に手に入れられることから人気となっています。