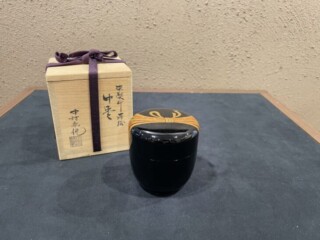

小西平内は、兵庫県西宮市に「太閤窯」を構える陶芸家、およびその名跡です。

太閤窯を築いた初代・平内とその甥の二代・平内がおり、世に多く出ているのは二代の作品となります。なのでここでは、主に二代の紹介をさせていただきます。

二代は1928年に愛媛県に生まれ、十代のうちに叔父の初代に師事します。初代のもとで作陶技術を学んだあと、翌年には昭和の光悦と称される川喜田半泥子に師事し、茶陶作りの技術を身に着けていきます。

1964年に叔父の隠居に伴い、二代・小西平内を継ぐことになります。その後は大阪三越での初個展にはじまり、国内外での活躍を見せました。

楽焼・伊賀焼による茶陶を中心に制作し、伝統的な茶陶の精神を大事にされた作品を多く残されています。特に黒樂茶碗、赤樂茶碗は小西平内の精神を体現したような代表作品であり、その実力は茶道裏千家十五代家元である鵬雲斎大宗匠からも高く評価されています。

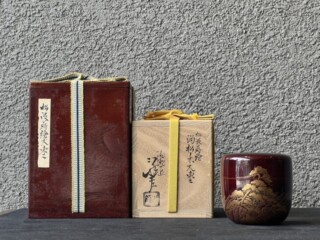

中村宗悦は、石川県出身の漆芸作家です。

1932年に生まれ、十代の頃には父親から「髹漆(きゅうしつ)」という技法を学びました。以来、宗悦はその技法一筋で作品を製作していきました。

「髹漆」とは、へらや刷毛を使って漆を素地に塗る、漆芸の技術のことを言います。いわゆる塗りの技術であり、漆芸技法ではもっとも古い技術の一つであるとも言われています。単純に塗るだけでは塗った跡が残ってしまうため、跡を残さない高い技術力が必要とされている伝統的な技法です。

髹漆をベースとし、真塗(黒の漆立て)や蒔絵などの技法を用いて製作するのが宗悦の作風となります。

モチーフには草花、鳥、小動物などが多く、古雅で優しさのある表現が特徴的です。棗や盆にはじまり、茶入や香合、棚などと多岐に渡った漆芸作品を製作しております。

また、徳恩寺の中尾宗和に茶道の指導を受けた経緯から茶道の造詣が深く、茶人に愛される茶道具を多く手掛けています。

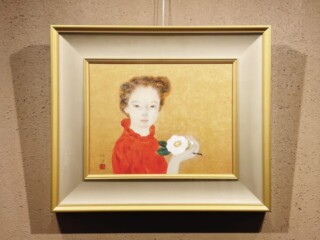

山岸正巳は1929年に北海道の岩内で生まれます。

画家としては、バレリーナの少女などをモチーフとした人物画や、牡丹、薔薇などの静物画を得意とした作家です。

1952年に東京美術学校卒業し、学校卒業から彼の作品は注目を集め、その翌年の1953年に『人物』が第15回一水会に入選します。

1958年には生まれの北海道の札幌三越デパートで人物画個展を開催し、同年に故郷の岩内町高台に画室を建てるなど、地元である北海道、そして岩内をこよなく愛した作家と言えるでしょう。

彼が得意とする人物画、とりわけバレリーナに強い想いがあったようで、バレリーナの少女がモチーフとなった作品が数多くあります。

紹介写真は山岸正巳がまさに得意とするバレリーナの少女。

その場の状況を鑑賞者に想像させる何気ないワンシーンが描かれており、気品が漂っています。

クラシカルなムードを演出し、美しい女性の肌と黄色のチュチュの清楚なイメージを一段と引き立ててる作品となっております。

小向貢嗣(こむかいみつぐ)は、青森県出身の画家です。

人物画と静物画を得意とした作家であり、特に人物画では老人を描いたものが多くあり、その写実的な画風が高い人気を誇っています。

静物画においては柘榴と葡萄を好んでいたようで、度々絵のモチーフとして使われています。

写実的、写実主義(リアリズム)とは現実をそのままに表現しようとする美術様式であり、西洋美術においてルネサンス期以降に形作られていった潮流です。神話や神ではなく、現実のものを写し取ろうとするこの流れは、宗教改革からくるキリスト教的世界観の瓦解に紐づいたものであるともみられています。

小向貢嗣の絵画は造形の他、陰影などが深い写実性を持って描かれ、リアリズム作品としての高い表現力がうかがえます。

深緑の背景色は小向貢嗣のよく用いる配色であり、妖しげでありながらそこに在るモチーフの生命力を感じさせるような雰囲気を作りあげています。モチーフに宿る耽美さを蠱惑的に表現した作品群は、潜在的な美の感覚に刺激を残すでしょう。

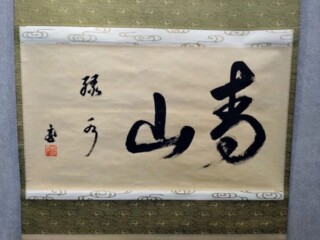

山本 太仙は1953年四日市に生まれました。

父は築窯業、祖父は急須作家で、作陶に恵まれた環境に育ち、高校卒業と同時に焼き物の道に入ります。

伝統工芸の萬古急須を作る傍ら、釉薬を研究し従来の赤土急須にない新しい感覚の施釉急須を作っております。煎茶道具、茶道具を作りながら、茶の湯の道具も幅広く手掛けております。

涼炉とは、煎茶道具であり、お湯を温めるための役割をもつ移動式の炉(ろ)です。

画像のお品物は、焼〆(やきしめ)という焼き方で作成したお品物で、陶器に釉薬をかけずにそのまま焼いたものの事をいいます。

象牙の特徴といたしましては、美しい光沢感、しなやかで滑らかな手触り、縞目模様をしていたりと多くの特徴が挙げられます。また、弾力性と粘りがあり、彫刻に最適な適度な堅さを持っていることから、古くから工芸品の素材として用いられてきました。 その中でも象牙製品で人気のあるのが印鑑です。耐久性と耐摩擦性に優れ、重量感もしっかりとあり、質感もいいことから印鑑に最適とされてきました。象牙でも牙の内側は、木の年輪のような層になっており、中心にいくほど目が細かく密度が高いため耐久性に優れ、取れる量も少なく希少となっていたりもします。

象牙は密猟など違法取引が多発した為、 1989年にワシントン条約の下で国際取引は原則禁止となりました。しかし、象牙製品はこの世の中にまだまだ溢れており多くのファンがいたりと、人々の心を魅了し続けております。

象牙を扱うには『特別国際種事業』の登録が必要となりますが、緑和堂は、政府登録済みの取り扱い業者ですので、安心してご相談くださいませ。