岐阜県多治見市にある窯元の6代目である加藤卓男は、1961年イランへの初めての旅で青釉や三彩などの古代ペルシャ陶器の美しさに触れ異文化と日本の融合に着手しました。中でもひときわ力を入れたのが、18世紀ごろに姿を消してしまったラスター彩でした。加藤卓男はここから長い年月をかけてラスター彩の復元に取り組んでいきます。

自分が専門とする美濃焼とは対照的に、独特の様式と歴史に裏打ちされたラスター彩の復元は並大抵のことではなく、10年近くは壁にぶつかり全く進展の無い日々でした。その後長い研究の成果が実りペルシャ陶器に関する文献に巡り合うことになります。

そこから数年後ラスター彩の復元陶器を完成させ、当初からの目標であったラスター彩の里帰り、つまり故郷(イラン)でのラスター彩の伝統継承という願いに尽力しますが、イランの度重なる革命や戦争によりラスター彩の里帰りは夢半ばという形になってしまいます。しかしながら、その間もラスター彩の作品作りや、正倉院三彩の復元に尽力し、その功績が認められ1995年国指定重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定されます。

その後の加藤卓男は晩年までラスター彩の里帰りを願い作品を作り続けましたが、願いがかなうことはなく2005年87歳でその生涯を終えることとなりました。

人間国宝が半生をかけて追い続け復元させたラスター彩は、金色の光沢と神秘的なきらめきを放つ美しい作品です。その妖艶な作品は皆様の心にも響くものだと思います。

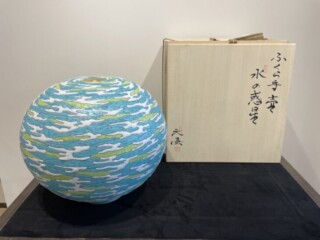

藤田潤はガラス工芸の第一人者である藤田喬平を父に持つガラス工芸家です。

1951年に東京にて生まれた藤田潤は学習院大学卒業後に藤田喬平に師事し、ガラス工芸の道を志すようになります。その後はヴェネツィアと日本に制作の拠点を置き、1984年に東京と大阪の高島屋にて個展しそれ以降は定期的に開催し、1996年の日本のガラス展にてブリヂストン美術館賞、2000年に「国際ガラス展-器のかたち」にて優秀賞を受賞、2001年に「国際ガラス展・金沢」にて金賞を受賞、2003年に「KOGANEZAKI・器のかたち・現代ガラス展」にて入選する等の数々の賞を受賞し、今後もご活躍が期待される作家さんとなります。

藤田潤は風や水といった自然現象に目を向けて浮遊感のある独自の作風を表現されております。ガラスの魅力をその色彩にあると考えており制作の拠点であるヴェネツィアと日本を行き来し、それぞれの国の伝統や文化に触れながら独自のガラス表現を追求されており、その作品は多くの人々を魅了されていることでしょう。

中里茂右ヱ門は1600年頃から続く平戸焼の陶芸家一族で、当代は1972年に襲名した15代目となります。一子相伝といわれる茂右ヱ門窯の技法、「籠目透かし」の技法を受け継ぎ、その作品はフランスのルーブル美術館で永久展示されるなど国内外から高い評価をうけています。

茂右ヱ門窯の白磁作品は、古くは徳川幕府・天皇家への献上品や長崎平戸藩の御用窯として用いられてきました。明治の開国後は海外でもその技術の高さから人気を得ています。籠目透かしや立体浮彫り、花細工などの技法を駆使して完成される茂右ヱ門作品の精緻な造形は、あまりに高度な技量から日本白磁最高の名匠と称されるものとなっています。

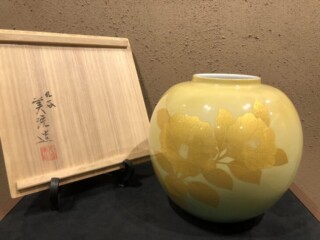

鉄釉陶器の新たな表現を切り拓いた人物である原清は2005年に国の重要無形文化財(人間国宝)に認定されたの陶芸家です。

1936年に島根県斐川という現在の出雲市に生まれました。少年時代を過ごした出雲という土地は江戸時代より北前船の寄港地となっており、有田焼や唐津焼の陶器が渡ってくるところでありました。原清が学校からの登下校中に拾った古い染付の陶器に魅了されたことがきっかけとなって、陶芸の道を志すようになり、1955年に後の人間国宝となる石黒宗麿、清水卯一に陶芸を学ぶようになります。その後は、1958年に日本伝統工芸展に初入選後の1965年に東京の世田谷区に窯を築いて独立を果たし第16回日本伝統工芸展にて日本工芸会会長賞を受賞し、鈞窯の技法にて評価を高めていきます。その後は埼玉県に窯を移し、鉄釉の技法の研究を進めていき、この鉄釉技法によって原清は陶芸家としての知名度を大きくしていくことになり、人間国宝として認定されました。

原清の作品は黒色と褐色の二種類の鉄釉を使った美しい色合いが特徴的で、草原を悠々と駆ける馬や風に揺らぐ草や花などを題材とした身近な世界をこの二色の鉄釉を使って絶妙に表しているその作品は非常に魅力的です。また、石黒宗麿→清水卯一→原清の三代にわたって人間国宝に認定されており、この系譜は他には成し得ない凄さがあることはもちろんですが、代が下がることに認定されるのは難しくなりますので原清の凄さがここでも伺えます。

辻常陸とは佐賀県有田に窯を構える辻家の現当主が襲名した名で、当代は15代目に当たります。辻家の歴史は長く400年以上続く名門です。3代喜右エ門の時代に仙台藩主伊達綱宗によって皇室に献上された陶磁器が認められ皇室御用達となりました。その後も代々御用達となり世襲制となった15代辻常陸の現代でも宮内庁御用達として拝命しています。

この長い辻家の中で発明された焼成法の中に極真焼というものがあります。これは8代当主辻喜平次が研究の末完成させた焼成法で、製品と同質の磁土で匣鉢(さや)を作り、その中に本来の製品を入れ蓋をします、蓋の接触部分と内側に釉薬を施し焼成します。そうすることで匣鉢の中が真空になり空気の対流がなくなり深い呉須の発色と気品のある光沢が生まれます。これが極真焼です。

しかしながら極真焼は毎回製品と匣鉢を作り、焼成後に匣鉢を割る為ものすごい手間がかかってしまいます、そのことから長らく封印されていた製法でもあります。この製法の封印を解き現代によみがえらせたのが14代辻常陸になります。

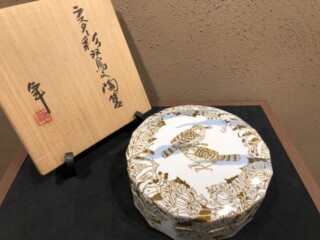

京焼の伝統的な作品を製作している陶芸家として有名な久世久宝という家元をご存知でしょうか。

京焼の伝統を踏まえながらも仁清写色絵付や染付、金襴手などの技法を持つ陶芸家で、当代が5代目となります。

初代久世久宝は1874年に幕末の僧であった仁渓の子として生まれ、芸術作品に触れる事や高い精神を持つようにと鍛錬を続けている家系に生まれています。

作陶を始めてからは仁浴と名乗り大田垣連月らと親交を深めておりました。

仁浴の技術を裏千家13代圓能斎に認められてからは久宝という名を拝受しております。

久世久宝の作風としては女流作家として知られていることもあってか繊細なタッチと華やかな世界観を感じさせてくれることが特徴的であると言えます。

特に3代目製作の金襴手宝尽茶碗は美しい中にもどこか女性特有の可愛らしさを感じさせるような作品となっており、今も見るものを魅了しているのではないでしょうか。

今後も久世久宝の作品は多くの人々を魅了してくれることでしょう。