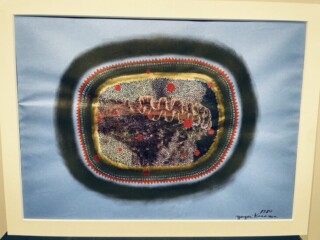

草間 彌生は長野県松本市生まれの芸術家です。幼い頃から悩まされていた幻覚や幻聴から逃れるために網目模様や水玉をモチーフにした絵画を制作し始める。1957年(昭和32年)に渡米すると絵画や立体作品の制作だけではなくハプニングと称される過激なパフォーマンスを実行し、ネット・ペインティング、ソフト・スカルプチュア、鏡や電飾を使ったインスタレーションやハプニングなど多様な展開を見せ、前衛芸術家としての地位を確立する。1960年代には「前衛の女王」の異名をとった。

草間彌生の作品は、水玉模様などの同一のモチーフの反復によって絵画の画面や彫刻の表面を覆うことが特徴の一つである。カボチャをモチーフにした作品もしばしば見られる。

陶芸家一覧

塚本 快示

塚本快示は岐阜県土岐市に生まれ、実家が累代製陶を営んでいた。そのため、幼少の頃より作陶姿を目にしており、自然とその世界を目指す志を持ち始めたと言われている。

1927年頃より父の手伝いで作陶を開始する。1950年に小山冨士夫を知り、以後指導を受ける。中国北宋時代の白磁や青白磁の研究を始める。

1961年には、 第10回日本伝統工芸展に初入選を果たし、陶芸界で大きな存在となる。その後、カリフォルニア博覧会で金賞を受賞、第12回日本伝統工芸展日本工芸会会長賞の受賞、岐阜県重要無形文化財「青白磁」保持者に認定、人間国宝に認定されるなど輝かしい経歴を重ねる。本人亡き後、2007年現在、長男である塚本満が引き継いでいる。

緑和堂では、塚本快示の作品を強化買取中でございます。ご売却されたいお品物がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

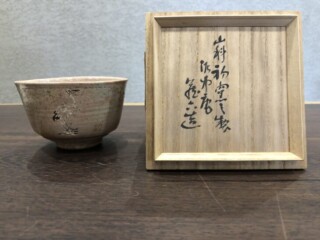

井口 大輔

井口大輔は気鋭の若き陶芸家として陶芸界から注目されています。1975年に栃木県生まれです。栃木と言えば、焼物好きがすぐ思い浮かべるのは「益子焼」ですが、「益子焼」の影響を微塵も感じさせない、孤高のオリジナリティが異彩を放ちます。井口大輔の作品の最大の特徴はサビのような風合いの肌です。

また、もうひとつの特徴が独特なフォルムです。ゆったりと丸みの帯びた温かみがあると思えば、シャープな鋭さがあります。その融合が独特の印象を与えます。2014年に第54回東日本伝統工芸展「銹変陶銀彩鉢」で東京都知事賞を受賞します。2019年には、パラミタミュージアム「第14回パラミタ陶芸大賞展」 大賞を受賞しています。

鈴木 爽司

1939年、鈴木爽司は京都で陶芸家である。鈴木清の長男として生まれ幼い頃から、陶芸が身近にある環境で育ちました。

京都府工芸美術展に12歳という若さで初出品、入選を果たすと、本格的に陶芸家になることを決意して京都市立美術大学へ進学しました。在学中に陶芸の基礎を学び、人間国宝で陶芸家の富本憲吉や六代目・清水六兵衛から薫陶を受けたことが鈴木爽司に大きな刺激となります。

鈴木爽司が29歳の時、日展に初出品、入選して以降、13年間連続で入賞を果たしました。

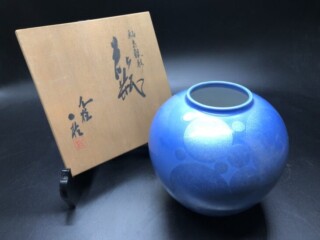

鈴木爽司は京焼の作家として活躍しており、父親も陶芸家として活躍していたため、鈴木家の伝統である磁器型物の技法と絵付師としての花鳥画の伝統を受け継ぎ、京焼らしい雅な作品を作り続けております。

彼が得意としている色絵金銀彩という技法ですが、白い肌に品良く描かれた色絵に金彩・銀彩をともに施す技法です。色絵に金や銀で加飾する際、金と銀では融点が異なるため同時に焼成できないのです。そこで彼は金と銀を両方用いた作品を作りたいと、銀に白金を混ぜることにより困難を可能とし、同時に焼成し金銀彩が共存する素晴らしい世界を生み出しました。

鈴木爽司が生み出したこの技法は、現在では多くの作家が用いるようになり、陶芸世界の新しい表現を追求しております。

現代的な造形と花鳥に草花など写実的に描き、京都では数少ない現代工芸作家協会でも活躍を見せています。

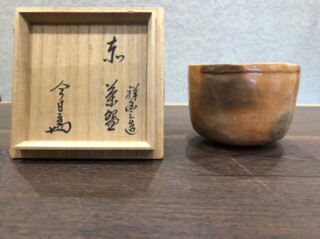

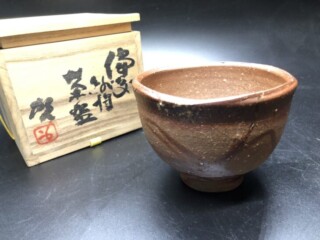

須田 祥豊

須田祥豊は1885年京都府生まれの陶芸作家である。須田祥豊は家業である製陶業に従事し、明治時代末期には祥雲と称し、茶陶制作を始めるようになる。後に五条坂に窯を築くと、国焼、朝鮮の写しを中心に作陶を行うようになる。朝鮮、唐津、仁清、高取、青井戸、京焼き、瀬戸、伊羅保、三島、光悦、信楽、安南、三島など様々な写しを得意とした作家で、数々の端正な作品を残した。幅広い作域は現在の作家の中ではなかなか見られる事がないため、幻の名工として知られている。制作された茶器は、重すぎず、軽すぎず、大きすぎず、小さすぎない絶妙なサイズ感が茶人達からの評価が高く愛され続けている。須田祥豊が1974年に逝去してからは2代目が須田祥豊を継ぐも、作陶は行われておらず、須田祥豊の名はまさに幻となっている。

緑和堂では須田祥豊の作品を強化買取中です。ご売却を検討されたいお品物がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

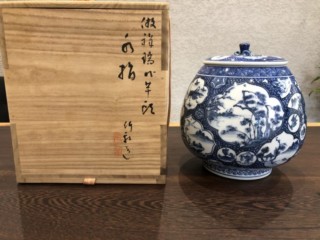

真清水 蔵六

真清水蔵六は初代から4代続く京焼の陶工である。現在は4代目真清水蔵六が家業を継いでいる。初代真清水蔵六は、江戸末期から明治の京都の陶工である。山城国(京都府)に生まれ、清水太三郎(たさぶろう)と称した。13歳のとき、陶法を和気亀亭(わけきてい)に学び、16歳で青磁を焼き、注目を集めた。当時の陶業界の時流にのって中国、朝鮮、ベトナムなどの東洋古陶磁の陶技を習得し、1843年に京都五条坂に開窯して真清水蔵六と改めた。中国,朝鮮の古陶を学び,特に青磁の分野において秀でた才能を発揮した。「青磁の蔵六」とも呼ばれ、京都五条坂において青磁を制作する陶工の先駆けとして活躍した。

明治には外国博覧会にも出品,色絵・金襴手・青磁・染付等を作り,茶器を得意とした。茶道具買取で注目される作家のひとりである。

緑和堂では、真清水蔵六の作品を強化買取中でございます。ご売却を検討されたいお品物がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

川瀬 忍

川瀬 忍は、中国陶磁に倣った名工・川瀬竹春(初代および2代目)に師事し、 18歳から陶芸の道に入った川瀬は、青磁を発表するようになるとすぐにその質の高さで注目された。細部まで隙のないシャープなかたち、静謐で深い青の釉調と …

清水 六兵衛

清水 六兵衛(しみず ろくべい)は、江戸時代中期以来の清水焼の陶工です。 京都五条坂の陶芸の家系であり、当代・清水六兵衛は八代目となります。 初代 (1738~1799) は京都五条坂の窯元・海老屋清兵衛に学んだあと、 …

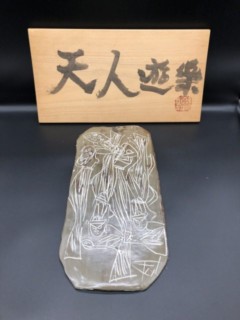

肥沼 美智雄

子ども時代に惚れこんだ古代の土器を元に作陶を行う陶芸家・肥沼美智雄。唐草紋を配した置物や角張った花器などで確立された独自の作風は、その造形の巧みさから人気を得ています。 肥沼は1936年、東京の青梅で生まれました。小学校 …

松井 康成

「練上手」にて1993年に国の重要無形文化財に認定された陶芸家として有名な人物は松井康成でしょう。 「練上手」とは異なる色の粘土を練り合わせてその収縮にて模様を表す技法です。色が違うといっても土は同一で顔料にて色を変えて …

三ツ井 為吉

ジャパン・クタニという呼び名で世界中より評価され、有名な陶芸として知られている九谷焼。 九谷焼は約360年の伝統や多くの技法が多くの人々を魅了しております。 そんな九谷焼の作家として有名な方の一人はなんといっても三 …

池田 満寿夫

池田満寿夫は、1934年生まれの昭和を代表する作家・芸術家です。 1980年代にテレビなどのメディア出演を多くしていたことからご存じの方も多いかと思います。池田満寿夫を一躍有名にしたのは、芥川賞を受賞した「エーゲ海に捧ぐ …

原田 拾六

備前焼にて人間国宝に認定されていないものの、近年、人気が高まってきている原田拾六という陶芸家をご存知でしょうか。 岡山県の備前市に生まれた原田拾六は東京農業大学を卒業してから普通の会社員として働いておりました。 ですが、 …

バーナード・リーチ

バーナード・リーチはイギリス出身の芸術家です。 画家、陶芸家の他にデザイナーとしても知られています。 リーチは官僚であった父の影響で香港で産声をあげました。 幼少期を日本で過ごした事で日本に憧れを抱きます。その後ロンドン …

佐々木 二六

三代目佐々木二六は1917年に愛媛県に生まれました。 1932年旧制三島中学校卒業後は、初代・二代のもとで陶磁器製造に従事し、1940年三代目佐々木二六を襲名しました。 二六焼の命名は、祖先で楽焼を製作した人から二代目に …

鎌田 幸二

陶芸家 鎌田幸二は、1948年京都に生まれました。 高等学校卒業後は、作陶を志し、五条坂共同登釜で清水正氏の指導を受けます。 京都府立陶工職業訓練校専攻科修了後は、指導員として働きながら共同登窯『鐘鋳窯(しょうじゅ)』に …

三浦 竹軒

三浦 竹軒は、京焼(清水焼)を代表とする京都府出身の陶芸家です。 京焼の名工『初代 三浦 竹泉』が父であり、その三男として生まれました。当初は三代竹泉として活動をしていましたが、昭和9年に独立をし、竹軒という名に改名しま …

楽 吉左衛門

楽吉左衛門は千家十職の一つで楽焼の茶碗を制作する茶碗師が代々襲名している名称で当代は十五代となります。 楽焼のは桃山時代(16世紀)に楽家の初代であった長次郎によって始められ、その技術は近年の研究にて三彩陶というものとさ …

山田 和

山田和は愛知県出身の陶芸家です。 1954年に日展作家であった山田健吉の息子として生まれた山田和は、叔父も人間国宝である三代山田常山といった陶芸一家で育ち、幼いころより父や叔父の仕事を見て育ったことから中学生の頃には轆轤 …

中田 一於

中田一於は、石川県出身の釉裏銀彩の技法を確立させた九谷焼の陶芸家です。 釉裏銀彩とは下地を塗って焼成をした素地に銀箔を切って膠で貼り付けて、透明釉をかけて焼成をするといった中田一於独自の技法であり、金箔を貼り付ける釉裏金 …

福島 善三

福島善三は2017年に58歳という若さで「小石原焼」にて国の重要無形文化財に認定された福岡県出身の陶芸家です。 小石原焼とは福岡県の朝倉郡にある東峰村(とうほうむら)が発祥の約350年の歴史がある焼物であり、日本で初めて …

小野 珀子

佐賀県を代表する女流作家で、人間国宝認定目前まで迫りながら惜しくも他界してしまった小野珀子という方をご存知でしょうか。 1925年に小野琥山の長女として生まれ、のちに福島県大沼郡、会津美里町瀬戸町に移住をしております。会 …

加藤 土師萌

中国色絵磁器を研究し、再現した陶芸家・加藤土師萌。最難関とされる数々の技法を自らのものとした功績が評価され、1961年には色絵磁器の人間国宝に認定されています。 加藤は1900年。愛知県瀬戸町に生まれました。当初は画家志 …

藤原 啓

息子・雄と共に親子二代で備前焼の人間国宝に認定された陶芸家・藤原啓。鎌倉古備前様の質素な作風と、焼成の自然な変化をも利用した近代的な造形で備前陶芸界の牽引役を担った人物の一人です。 藤原啓は1899年、岡山県の農家に生ま …

須田 剋太

須田剋太は埼玉県出身の力強く荒々しい作風が魅力的な洋画家です。 埼玉県の吹上町に生まれた須田剋太(本名勝太郎)は埼玉県立熊谷中学校を卒業後に東京の本郷にある川端画学校で学んだ後に東京美術学校の入学を試みましたが4回失敗し …