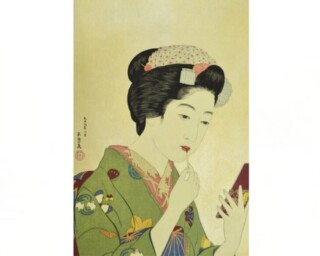

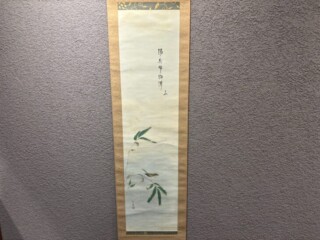

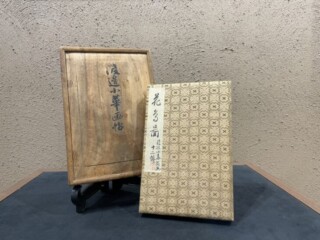

宇田 荻邨は、大正から昭和にかけて活躍した、三重県出身の日本画家です。

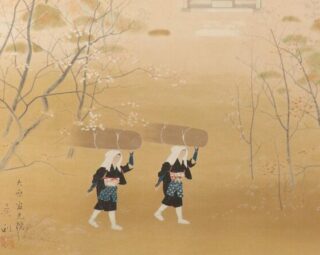

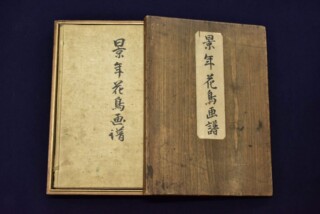

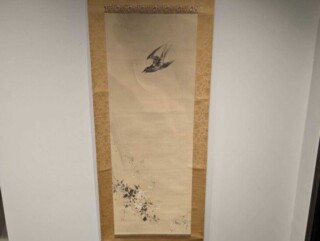

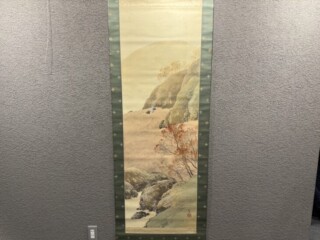

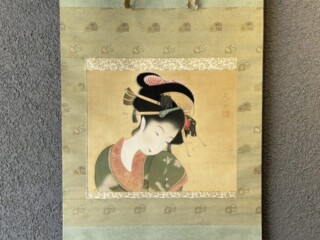

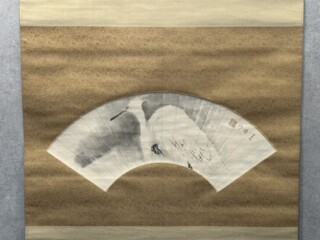

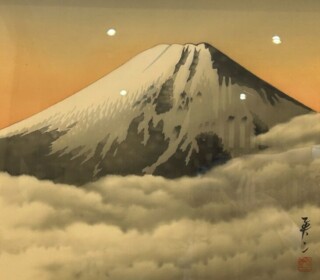

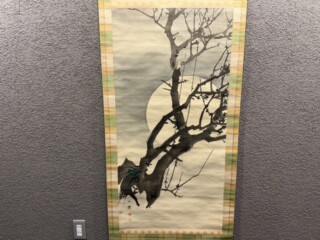

四条派を基盤に、大和絵や琳派の要素を取り入れた独自の作風で知られています。

17歳で京都に移り、四条派の流れを汲む菊池芳文に師事。京都市立絵画専門学校(現・京都市立芸術大学)卒業後は、菊池契月のもとで更に腕を磨きました。そして、1925年に帝展に出品した『山村』で特選を受賞し、翌年には『淀の水車』で帝国美術院賞を受賞。これにより京都画壇を代表する日本画家として注目を集めました。

戦後は教育にも携わり、多くの後進を育てました。

1967年に勲三等瑞宝章、1972年に松阪市名誉市民を受けるなど、画業以外の功績も評価されています。