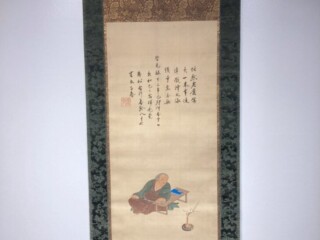

榊原紫峰は、京都市出身の日本画家です。

1887年に生まれ、明治~昭和期にかけて活躍されました。

1904年に京都市立美術工芸学校の日本画科を卒業した後、京都市立絵画専門学校でも学び、日本画家としての基盤を築きました。

1918年、村上華岳や小野竹喬らと共に「国画創作協会(国画会)」を創立し、創作の自由をテーマとした日本画の革新を目指しました。初期は文展、院展に出品していましたが、国画会創設を期に国画創作協会展(国展)に出品するようになりました。

1937年の新文展からは参与となり、翌翌年には審査員を務めます。また京都市立絵画専門学校の教授や同市立美術大学の教授を務め、後進の育成にも注力しました。

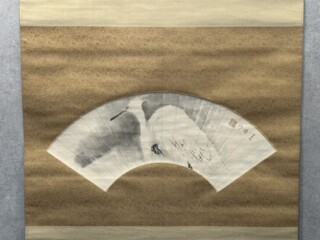

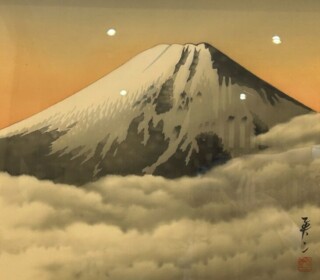

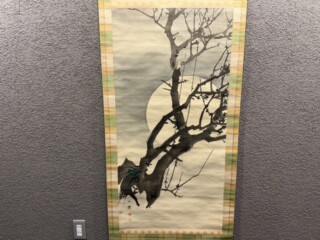

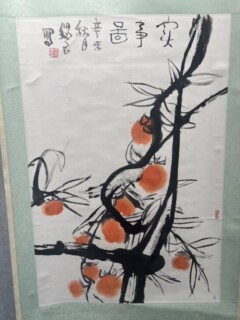

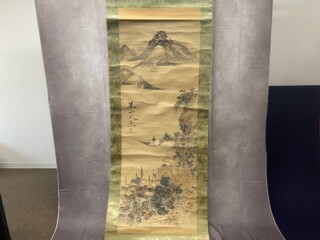

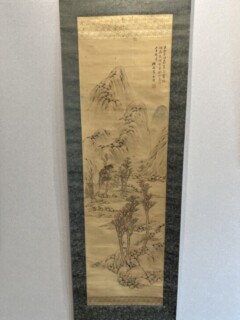

荘厳ながら落ち着いた画風を特徴とし、花鳥画が多く描かれます。紫峰の庭には禽舎があり、鳥たちの様子を日々眺めていたと言われています。そのかかわりの中で生まれた情感が高い精神性の絵画に結びついており、作品からは柔らかながら芯の強さが感じられます。