安井曾太郎と並び戦後日本の洋画壇を支えたのが洋画家・梅原龍三郎です。

梅原は1888年に京都に生まれました。中学校を中退し、伊藤快彦の画塾で洋画の基礎を学びました。その後聖護院洋画研究所、関西美術院と渡り、安井曽太郎と共に浅井忠に指導を受けています。

1908年、欧州へ渡り翌年にはルノワールに師事しました。帰国後の1913年には滞欧中の作品を一堂に会する展覧会を開き、当時の画壇に衝撃を与えます。1921年、二度目の欧州訪問から戻りアトリエを鎌倉に移すと岸田劉生と親交を持ちました。1935年には帝国美術院の会員に、さらに44年には帝室技芸員に任ぜられた他、東京美術学校にて後進の指導にもあたります。

1952年、安井と共に美術学校を退職し、その他の役職も全て退き身軽になった梅原は、国交の回復したヨーロッパに再び渡りました。その後は日本とヨーロッパを行き来しながら制作を行い、1973年にはフランス政府より勲章を授与されています。

写実的な安井曽太郎とは対照的に、伝統的な日本画の装飾も取り入れた画風は生命感にあふれ、好んで描いた富士や浅間は展覧会で高く評価されました。

また、数々の美術団体に参加した人物でもあり、特に国画創作協会の頃から在籍していた国画会では、戦後まで主宰を務めています。

山本陶秀は「備前焼」で国の重要無形文化財(人間国宝)に認定された人物で「茶器の陶秀」といった別名を持っているほど、茶器では備前焼の中でも山本陶秀の作品が完成度が高い人物として有名です。

1906年に岡山県備前市伊部で生まれた山本陶秀は、15歳の時に当時の窯元で有名であった黄薇堂に弟子入りをし、陶芸の道に進んでいきます。弟子入りをした際にはすでに才能が開花しており入門してすぐに轆轤を使用して湯呑みを作陶したといった逸話が残っているほどです。その後は京都にて楠部弥弐に師事をします。

1955年には日本工芸会正会員となり、日本伝統工芸展に花入れを出展し初入選を果たしてから、数々の賞を受賞していくことになり、1959年にはブリュッセル万国博覧会にて金賞を受賞する等、国内外に渡ってその作品は高い評価を得るようになりました。そして1987年には「備前焼」にて国の重要無形文化財(人間国宝)に認定されます。

その作品は今でも多くの方を魅了しており、端正ですが気品を感じさせる芸術的なその作風は茶人好みで高く評価され、轆轤による成形技術の高さも山本陶秀を語る上で欠かせないものとなるでしょう。

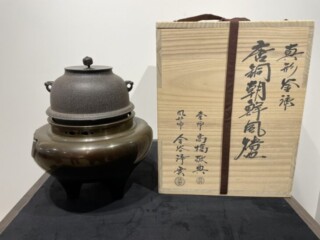

平和を願う梵鐘制作で有名な香取正彦は、国の重要無形文化財に認定された鋳金師です。

同じく鋳金師であった香取秀真の長男として東京都に生まれた香取正彦は1916年から3年間は太平画会研究所にて洋画の勉強をしておりました。1920年に東京美術学校の鋳金科に入学し、鋳金に専念していくようになります。1925年に卒業後は、1928年の第9回帝展に魚文鋳銅花瓶が初入選し、以後、数々の実績を残していった一方で、戦時下に多くの鐘が金属供出の為に破壊されたことに衝撃を受けたことから1950年より父と共に平和を祈願する梵鐘の制作を始め、1958年には米国サンディエゴ市に贈る「友好の鐘」、1963年比叡山延暦寺阿弥陀堂の梵鐘、1964年池上本門寺の梵鐘、1967年広島原爆記念日使用の「広島平和の鐘」など150鐘を越す鐘を制作しました。

また、1959年にビルマ国へ贈る仏像を制作してビルマへ渡ったのをはじめ、1960年には栄西禅師像、1968年鎌倉瑞泉寺本尊金銅釈迦牟尼仏など仏像、仏具の制作にもあたり、奈良薬師寺薬師三尊、鎌倉大仏などの修理も手がけました。

1977年には重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定され、1988年には芸術院会員に選ばれました。その作風は中国を含む広い古典に学び、伝統にもとづいた端正な形体の中に、モダンなデザイン感覚を活かしたものが特徴的です。

近藤悠三は「染付技法」にて1977年に国の重要無形文化財に認定された京都府出身の陶芸家です。

染付とは、白い磁気に酸化コバルトを原料とする「呉須」で絵付けを施した後に透明な釉薬を掛けて焼き上げたものをいいます。もともとは14世紀初頭に中国の景徳鎮地方で編み出され、ヨーロッパやイスラム地方などに伝播し、近世の世界の陶磁器生産技術に多大な影響を与えたものであるといわれています。日本には16世紀末に、京都では18世紀後半に本格的に生産されるようになりましたが、その多くは「古染付」や「祥瑞」と呼ばれる中国製品の写しであったり、そのスタイルを中国に寄せて作陶されておりました。

近藤悠三はこの伝統的な染付技法の枠組から新しい芸術へと大きく進化させ、陶磁器染付の分野で国の重要無形文化財に認定される功績を残しました。

代表的な作品としては、近藤悠三記念館の入り口に展示されている直径126㎝、重さ100㎏にもなる当時では最大の梅染付大皿があります。

大角幸枝は静岡県出身の、「鍛金」にて2015年に人間国宝に認定された金工師です。

鍛金とは、金槌等を使い金属を叩いて加工する技法のことをいい、大角幸枝は鍛金・彫金・布目象嵌といった技法を駆使して作品を制作しております。彫金とは金属に模様を入れること、布目象嵌は彫金の技法の一つで細かい切れ目を入れた鉛や金箔を打ち込む技法となります。鍛金技法で成形した器に布目象嵌といった伝統的な技法により波、流水、雲、風など、形の無いものをモチーフとして自然の情感を表現しております。形をとどめない風や波といったものをモチーフにする作品を制作することを好み、色彩に関しても様々な色の金属を使用した作品から飾りをそぎ落として残った金属とモノトーンによるシンプルな作品を制作するようになっていきました。

大角幸枝は海外でも活躍をされており、1年間文化庁芸術家在外研修員としてイギリスに滞在するなかで海外では金属製のものが当たり前に使われていることを知り、「鍛金による日常で使われる道具作り」を意識して現在作品を制作されております。

大場松魚は「蒔絵」で国の重要無形文化財(人間国宝)に認定された石川県出身の蒔絵師です。

大場松魚といえば、「平文」の技法を現代に蘇らせたことで有名です。

「平文」とは、もともと奈良時代に中国から平脱という名前で伝達されていると言われています。

その技法は金や銀の板金を模様に切り、漆の表面に貼り付け、その上に漆を塗り重ね、板金の部分が見えるまで研ぎ出す、もしくは漆の膜を削り取って模様を表す方法です。

大場松魚は日本で初めてこの平文を作品制作に活かした作家となります。師である松田権六に伊勢神宮御遷宮の御神宝製作の仕事で本格的に平文技術を研究する機会に恵まれたことで、大場松魚独自の平文技法が生まれることとなりました。

その後も岩手県の国宝である中尊寺金剛堂保存修理に漆芸技術者主任として4年間従事したり、失われてた伝統技法を蘇らせると共に、フレンチガラスの技法を取り込んだりする等の他の技法との組み合わせを研究し、さらに技術を発展させていきました。

また、日本工芸副理事長、漆芸部会長、金沢美術工芸大学教授などを歴任し、後進の指導にも力を注いだ作家としても知られております。