横山操は日本画の大きな転換期であった戦後画壇にて活躍した昭和を代表する日本画家の一人です。

1920年に新潟県に生まれた横山操は高校を卒業してから川端画学校にて学び、1940年には第12回青龍展にて「渡船場」にて初入選を果たしますがこの年に応召し、5年間中国各地をさらに5年間シベリア抑留を経て後に復員します。

その翌年から青龍展にて復帰をし、「塔」、「溶鉱炉」、「炎々桜島」などの作品を発表し、「炎々桜島」は青龍賞を受賞します。1966年に多摩美術大学の教授となった後には後進の育成にも尽力しておりましたが、1971年に脳卒中で倒れて右半身不随となりながらも左手で制作をし、1973年に亡くなるまで制作を続けました。

横山操の作品は、煤や石炭などを擦り付け、力強く蠢いているような漆黒の中から滲み出てくるような鮮やかな色彩が特徴的です。また、同じく昭和期に活躍をした加山又造とも仲の良い間柄でありお互いにライバルとして日本画壇をリードしていた人物でありました。

日本画家一覧

鈴木 松年

鈴木松年(本名、謙)は明治から大正時代にかけて活躍をした日本画家であり、上村松園の最初の師としても知られております。

鈴木百年の長男として京都に生まれた鈴木松年は、幼いころから軍談や喧嘩を好んでおり父である百年から画を学びますが絵に関しては指導をされるのを嫌っていたこともあってか父のおとなしい作風とは対照的に豪快な作風から「曽我蕭白の再来」と評され、今蕭白と呼ばれることもありました。

その作品は鈴木松年の芯の強い性格がそのまま現れており、いずれの作品も力強さが感じられる作品ばかりとなっております。また、作画へのこだわりも非常に強く、「刷毛のような細工のものは芸術家の使うものではない、画家は筆だけで仕上げるべきである。」と通常であれば刷毛が必要であるところでは、筆を3、4本使用して刷毛の様に使っていましたが力の入れ過ぎで途中で紙が破れてしまうこともあったようです。

一方、溌墨の使い方についても研究をしておりたらし込み技法を用いた作品も見受けられ、松年という画号もあってか松を題材にした作品も多い反面、色彩を用いた作品は多くはないですが、その作品は京都の家々にて大切に保存されていることが多いとのことです。

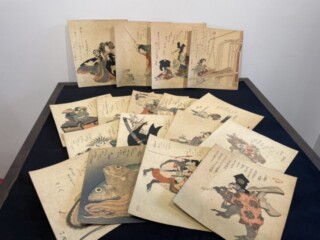

岩田 専太郎

岩田専太郎は長い挿絵の歴史の中でも長期間にわたって人気を持ち続けた挿絵画家です。

1901年に東京都に生まれた岩田専太郎ですが、印刷業を営んでいた岩田家はもともと徳川家の御家人であり、武家の商法であったことが影響して家計は傾いていた為、両親は妹と弟を連れて京都に戻りましたが専太郎は小学校卒業までは東京の叔母の下で暮らし、卒業と同時に親元へ帰りました。

京都では、京都の友禅図案や日本画家、印刷図案家の順に弟子入りをしていき、その傍らで菊池契月に日本画を学んでいました。

10代の後半には、東京都に戻り伊藤深水に師事して講談雑誌を発行する博文館の挿絵画家に採用され挿絵画家として本格的にデビューします。

以後、新聞や雑誌を舞台にして時代小説、現代小説、探偵小説などのあらゆるジャンルの挿絵を常に新鮮な感覚で描き、どんな小説家にも相応しい作品を次々に提供しました。

岩田専太郎の作風は浮世絵の伝統を基盤にしつつも、敏感に時代の流行をとらえて画風を変化させていき、大胆な遠近法や装飾的な画面構成、映画のアングルやクローズアップ等を新しい印刷技術を先どりしながら「和製ビアズレー」や「専太郎調」といった独自の作風を作り上げました。

小林 古径

伝統的な東洋絵画の線描を研究し描かれる作品たち。近代の日本画において革新的な朦朧体が導入される中、古径は線描による日本画を貫きました。

小林古径は1883年、新潟県の高田に生まれます。1899年には上京し、日本画家・梶田半古に入門。伝統的な大和絵を学びました。

1922年、前田青邨と共に渡欧。しかし欧州で古径の心を掴んだのは、西洋的な絵画ではなく、大英博物館に収蔵されていた中国の名画でした。帰国後は大和絵をさらに単純化させた作品を描き、日本画壇の中で新古典主義を確立させています。1944年には帝室技芸員に就任。さらに1950年には文化勲章も受章していますが、晩年は体調が芳しくなく、1953年の院展への出品を最後に、以降は小さな作品を時折発表するのみとなりました。

代表作である『髪』は裸婦画として日本で初めて切手デザインに採用され、現在は重要文化財に指定されています。

幸野 楳嶺

京都府画学校の設立に尽力し、自身の私塾でも多くの著名な画家を育てた日本画家・幸野楳嶺。その功績は近代日本画の父と呼べるものではないでしょうか。

幸野楳嶺は1844年、京都に生まれました。1852年に円山派の絵師・中島来章に入門。さらに1871年には四条派・塩川文麟に入門しました。1876年の第五回京都博覧会では褒状を獲得。さらに第一回内国絵画共進会では審査員も務めています。1878年には望月玉泉らと、京都府画学校の設立を発案し、自身も教員となりました。画学校退職後は私塾「楳嶺塾」にて後進の育成に励みました。晩年の1893年には帝室技芸員にも選抜されています。

教育者としての指導力は非常に高く、楳嶺四天王と呼ばれた菊池芳文・竹内栖鳳・谷口香嶠・都路華香の他、上村松園・川合玉堂といった後の日本画家を代表する人物を育成しています。栖鳳や玉堂に比べると画家としての知名度は控えめですが、若手に日本画の基礎から教え込んだ楳嶺の存在は、明治の京都日本画壇の隆盛に欠かせないものでした。

竹久 夢二

「夢二式美人画」と呼ばれる特徴的なスタイルの美人画。大正ロマンの象徴としてあげられる情感あふれるその作品は、多くの日本人を魅了しました。

夢二は1884年岡山県に生まれます。18歳の頃上京し、間もなく新聞や雑誌のコマ絵などで生活をたてるようになりました。最初の妻、たまきとの生活の中で生み出された夢二独自の美人画は、書籍の表紙や挿絵、広告などで大衆の間で人気となります。中央の画壇には最後まで属さず、生活や産業と結びついた商業美術の概念を作り上げた先駆者ともいえる彼の存在は、現在のイラストレーター・グラフィックデザイナーの始祖といえるのかもしれません。

画壇には属しませんでしたが、洋画家・岡田三郎助や画家・有島生馬との交流を持っていたほか、欧州の美術界の動向にも敏感で、常に情報収集を行い、自身の作品にもその成果を反映させています。

また、1914年には日本橋呉服町に自身の店「港屋絵草紙店」を開店。夢二がデザインした小物などは、当時の若い女性たちに大人気となりました。

夢二の作品は非常に多岐にわたり、書籍の表紙絵や挿絵の他、日本画様式の掛軸、油彩による人物や風景画、といった芸術作品。雑貨や浴衣のデザインなども手掛けています。また、作家としても活動し、詩や童話、歌謡の作詞なども行いました。

下村 観山

横山大観や菱田春草らと並んで東京美術学校、日本美術院で日本画の革新に注力した画家が下村観山です。 観山は1873年、和歌山に …

川端 龍子

川端龍子は和歌山県に生まれた日本画家です。 1885年に和歌山市に生まれた川端龍子は1895年に母親・妹とともに上京し1899年に東京府立第一中学校に進学、同校から府立第三中学校が独立したタイミングで川端龍子に画家として …

小杉 放庵

洋画から日本画へ転向した異色の画家、小杉放庵。西洋と東洋の双方を見た彼が描く絵は、画壇でも評価され続けました。 小杉放庵は1881年、栃木県の日光に生まれました。1896年より地元の洋画家・五百城文哉に弟子入り、1900 …

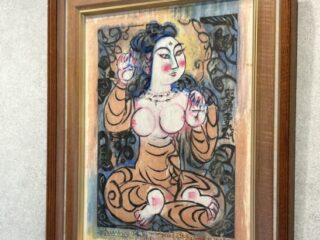

畠中 光享

畠中光享はArtist Group―風メンバーである日本画家です。 1947年に奈良市に生まれた畠中光享は大谷大学文学部史学科、京都市立芸術大学専攻科修了した後、1971年にパンリアル展(パンリアル協会)に出品しました。 …

森田 りえ子

森田りえ子は現在の日本画壇において、次代の日本画を託される画家として注目されております。 1955年の兵庫県に生まれ、幼いころから絵を描くこと、引いては美術全般を好んでおりました。 京都市立芸術大学に進学後は、岩絵の具に …

歌川 広重

葛飾北斎と並ぶ江戸の有名浮世絵師・歌川広重。『東海道五十三次』に代表する数多くの作品は江戸庶民から現代に至るまで、多くの人々の心を掴みました。 広重は元々は江戸の定火消に所属する家系でしたが、幼いころから絵に対する興味を …

葛飾 北斎

『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』、彼方に見える富士を背景に、そびえ立ち崩れ落ちようとする大波と、必死に耐える小舟の姿。 浮世絵界で最も著名な人物であり、世界的にも有名な浮世絵師・葛飾北斎によって描かれたその作品は、日本文化 …

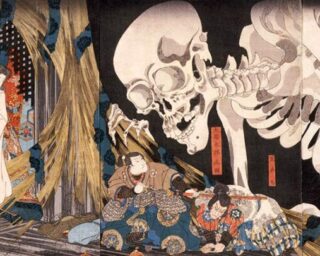

歌川 国芳

奇想天外な作品の数々が現代でも人気な歌川国芳。 多岐にわたる奇抜なテーマと迫力ある画面構成は、江戸庶民からも人気を得ており、多くの作品が現代に受け継がれています。 国芳は1748年に江戸日本橋で生まれました。幼いころから …

杉山 寧

戦後の日本画壇で、革新的な作風と対象を的確に描く画力が高く評価された日本画家。それが杉山寧です。 杉山寧は1909年、東京浅草に生まれました。東京美術学校日本画科に進学後は、日本画の革新運動にも加わりました。在学中には帝 …

河鍋 暁斎

狩野派絵師でありながら多くの浮世絵も描いた絵師・河鍋暁斎。幕末から明治へと向かう動乱の時代の中で、実力を発揮し、高い評価を得た人気絵師です。 暁斎は1831年に下総(現在の茨城)で生まれました。翌年は家族で江戸に移り、以 …

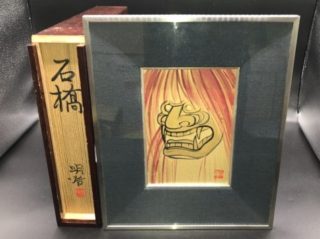

橋本 明治

橋本明治は、島根県出身の日本画家です。 明治37年に生まれ、幼少期に祖父の影響を大きく受けて、絵画の道を進みます。 中学校を卒業した翌年の4月に上京。東京美術学校日本画科に入学しました。同期には、明治と共に日本画家の大御 …

棟方 志功

棟方志功は日本を代表する版画家です。 「板画」と称した志功の版画は、その独特な作風から現在でも高い人気を誇っています。また「倭画」と称した肉筆画も、同様に人気の高いものとなっています。 志功は1903年、青森の刀鍛冶職人 …

石川 晴彦

石川晴彦は昭和後期まで活躍した画家で、仏画を多く手掛けたことで知られております。 京都に生まれた石川晴彦は、1914年に京都市立美術工芸学校絵画部に入学するも、1918年に中退し上京を志した矢先に京都で第1回国画展に感銘 …

上村 松園

上村松園は近代日本画家の中でも珍しい、女流画家として活躍した人物です。彼女によって描き出される凛とした佇まいの女性の姿は、追求し続けた「真・善・美の極致に達した本格的な日本画」の姿を現在に伝えています。 松園は1875年 …

山口 蓬春

山口蓬春は大正から昭和時代に活躍した日本画家です。 1893年に北海道に生まれた山口蓬春は、1903年に父親の転勤に伴って上京し中学生の時に白馬研究会で洋画を学んでいました。東京美術学校西洋学科に入学した後は、入学の翌年 …

中川 一政

中川一政は、東京都に生まれた洋画家で、洋画だけでなく美術家、歌人、随筆家としても活躍したことで有名です。 独学で洋画を勉強した中川一政は21歳の時に最初に描いた作品である「酒倉」を巽画会展に出品したところ、岸田劉生に認め …

加山 又造

加山又造は、京都出身の日本画家です。 西陣の衣装図案師を父に持ち、祖父は京都四條派、円山派に学んだ絵師の下で生まれ育ちました。父は弟子を抱えて工房を営んでいたこともあり、幼いころから父や弟子の方たちの仕事を見ていたことと …

正岡 子規

「柿食へば 鐘が鳴るなり 法隆寺」奈良・法隆寺の秋を詠った有名な俳句、この一句を詠んだのが俳人・正岡子規です。 子規は1867年に、伊予国(現愛媛県松山市)で松山藩士の長男として生まれました。幼い頃から漢詩や書画を好んだ …

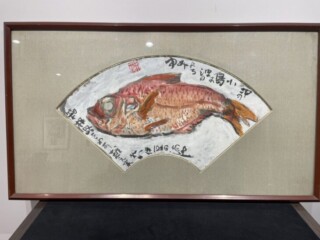

松花堂 昭乗

寛永の三筆、近衛信尹・本阿弥光悦と並ぶ能書家、松花堂昭乗。書だけでなく絵画・茶道にも秀でた文化人です。 1582年、和泉国堺に生まれ、1593年には同じ三筆の一人、公卿・近衛信尹に仕えました。1598年に出家し石清水八幡 …