ウィリアム・オリバーは1823年にイギリスのウースターで生まれたイギリスの画家です。

本名はウィリアム・オリバー・ウィリアムズ。以前は職業名を画家ではなく、ウィリアム・オリバーと名乗っておりました。オリバーはロイヤル・アカデミー・スクールとバーミンガムのガヴァメント・スクール・オブ・デザインで美術を学びました。複数の魅力的な作品を描いておりましたが、オリバーは破産を経験してしまいます。しかし逆境に立ち向かい、オリバーは美の道を追求し続けました。

その後ロンドンに進出し、さまざまな一流の場所で展覧会を開きます。

18世紀後半には新古典主義が生まれ、格式高い表現の作品が評価されるようになりました。

オリバーも正確な線で描く写実主義で作品を生み出し、高く評価されました。

また人物画や風景画を得意としており、特に若い女性に焦点を当てた作品を多く残しております。

その後オリバーは1901年にケンジントンで亡くなり、美術界に多くの遺産を残しました。

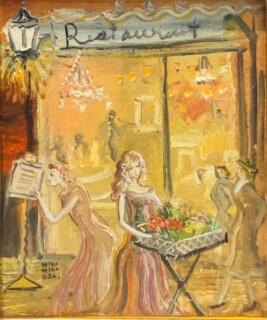

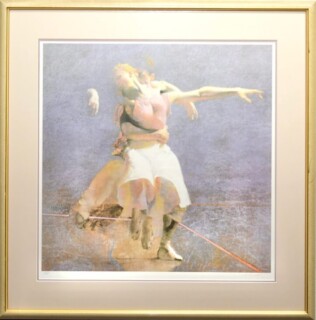

三嶋哲也は1972年長野県出身の洋画家です。

中央美術大学で古典絵画に心酔し、卒業後は三越や高島屋といったデパートや百貨店などで個展を毎年開催するなど画家として精力的に活動をしていました。展示会にも出品し、2005年にアメリカのARC Salon Competitionで入賞した経歴も持っています。

初期の頃に描く作品の多くは静物画でしたが、2004年から人物画を描くようになりました。

特に女性の後ろ姿を描くことにこだわりを持ち、現代では写真を用いて描く画家が多くなってきた中、三嶋哲也はモデルを数時間拘束して描くクラシックなスタイルにこだわりを持って作画を行っています。

近年では写真の多用により絵画性や肉体性が失われていると言われていますが、三嶋哲也に関してはそこに当てはまることがなく、絵で語る表現力の豊かさを繰り広げてくれています。

古典絵画を理想としながら、写実的に描かれた作品は高い人気を持っています。

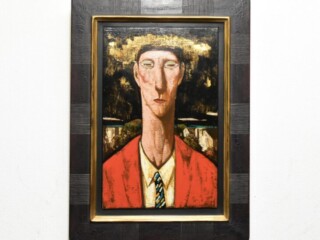

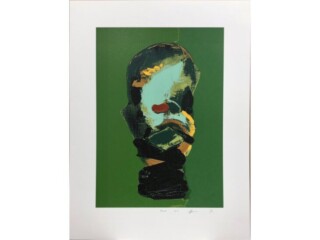

玉川信一は1954年に福島県会津坂下町に生まれ、東京教育大学(現筑波大学)の芸術学科で油彩画を学びました。

1978年に同大学の大学院を修了しますが、在学中から若くして頭角を現し、現在委員を務める二紀会に入選、昭和会展や安井賞展などでも佳作賞に入賞し注目を集めます。

以降も、教育者や大学の職員を務めながら、その経験の中で得た知識や着想を元に「現代社会における人物像」というテーマを一貫して作品を描き続け、重厚で独自的な作品世界を育んできました。

玉川の作品はテーマの通り、人物表現にその特色が濃く表れております。面長に描かれた人間がこちらに何かを訴えかけてくるような、そんな力強さが迫ってきます。

現代社会の荒波に揉まれて疲れ切ったかのように描かれた表情が、人間の退廃的な部分を強く印象付けます。

透視図法などを用いた大胆な構図の中には、不穏な印象を与える数字や磔、一角獣のような鋭利な角、そういったモチーフが綿密に張り巡らされていることが多いです。

また彼の作品には犬が登場することも多く、現代社会における人間と犬の相互関係、ひいては愛玩動物と人の心の繋がりを心象風景の中で表現しているのではないでしょうか。

教授を退職された現在もなお、現代社会に生きる人々の姿を、変わらぬ力強い画面構成や人物表現で描き続けております。

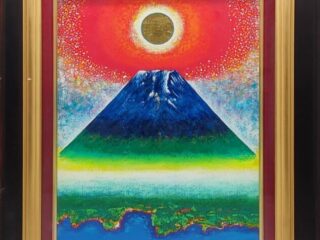

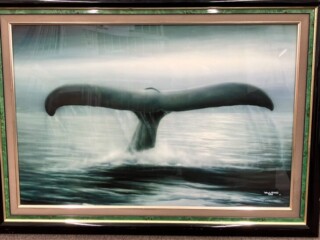

櫻井孝美は1944年埼玉県出身の洋画家です。

1968年に日本大学芸術学部を卒業してすぐに繊維工場のデザイナーとして富士吉田市に移りました。デザイナーの仕事の傍ら、創作活動を続けており、1976年「土日会」の結成に参加しました。その後、山梨美術協会展や東京セントラル美術館油絵大賞展などに出品し、1988年には富士吉田市賞を受賞しています。1993年と1997年に個人展を開いており、1998年には「心象富士36景展」で全国巡回を果たしています。様々な展覧会への出品や展覧会の開催を重ね、2007年に「土日会」の会長に就任しました。2015年には画集を刊行しています。1980年代を代表する画家の一人としても知られており、現在でも活動を続けています。

作風は、富士山と太陽をモチーフとした作品がメジャーな作家です。モチーフが変わらず、視点や色合いを変化させることで様々な趣向や表情を楽しむことができます。

生没:1912ー1999年

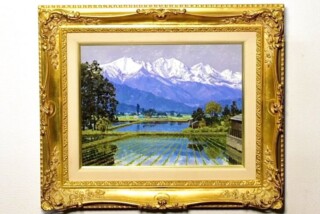

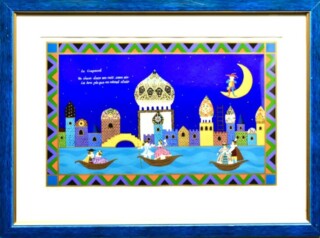

山本 彪一 (やまもと ひょういち) は1912年生まれ。栃木県出身の画家です。

幼少の頃から絵に興味を持ち、楽しみとして絵を描いていた。早稲田大学商学部卒業後本格的に画家を志すようになりました。その後独学で絵を学び、後に猪野玄一郎に師事しました。

1942年師の猪野の勧めで新制作展に出品。日展や光風会で活躍し光風会会員となり、その後ヨーロッパに遊学。帰国後日本画壇での名声を高め1977年にはフランス・パームコマンドール勲章を受章した。しかし山本彪一は勲章などにはあまり興味を示さなかったことから、絵に対する純粋な愛が感じられます。

通常の画家とは異なった経歴を持ち、大学までは、芸術・美術の学校へは通っておらず学生時代は勉学に励んでいたとされています。そのため「異色」の画家と呼ばれています。

欧州の街や薔薇の絵が作品として多く残っており、晩年の作品ほど色彩の鮮やかさが増しているものが多いとされています。

九鬼三郎は、兵庫県出身の油彩画家です。

1951年に生まれ、現在まで多くの作品を残されています。

パリの美術学校であるアカデミー・ド・ラ・グランショミエールで学び、後年にはパリ芸術大賞を受賞します。受賞後は全国で個展を開催するなど、精力的に活動されました。2022年には国際芸術審議会より、日本を代表する近代画家30名の中の一人に選出されています。

九鬼三郎の作品で最も見かけるのは、草花が花瓶や茶碗に生けられた構図ではないでしょうか。

モチーフとなる花瓶や茶碗は桃山時代〜江戸時代のものであるとされ、古陶器と花の調和が重んじられた作風がとられています。写実性が高く、独特のフィルムを通したような色使いと陰影表現には作品の持つ奥ゆかしい美が感じられます。

注目を集めた当時から現在まで、根強いファンだけでなく世界中の美術関係者より長く評価される作家さんです。お目にかかる機会がございましたら、作品の特別な表現を感じてみてください。