1800年代後半から1900年代に活躍したフランスの画家。街並みや教会、運河などパリの風景を多く描いていました。建物などの壁面の色に使用された白色が特徴的な作品を描きます。一般的には、初期の作品より技術が上がる晩年の作品の方が人気がありますが、こちらの作家はアルコールに溺れていた初期作品の方が評価が高い傾向にあります。

20歳前後の頃モンマルトルで絵を描き始めた頃は、独学で絵の勉強をしていました。その頃用いていた技法は、印象派の画家カミーユ・ピサロやアルフレッド・シスレーが得意としていた点描技法を用いて描いていました。

1909年の春以降、光の明暗が特徴の作品を描いた時期「白の時代」と呼ばれておりモーリス・ユトリロの全盛期とされています。10年ほど続いた白の時代が終わり、作品内のフォルムを幾何学化して表現した作品を描いた「色彩の時代」へと移り変わります

。モーリス・ユトリロの肖像画や写真では髭を生やしている姿が印象的ですが、晩年にはトレードマークであった髭を剃ってしまったそうです。アルコール依存症になるほどお酒が大好きでしたが、体はとても健康的で71歳の長寿を全うしました。

1975生まれ、熊本県出身の画家。東京藝術大学美術学部デザイン科を卒業し、2001年に東京藝術大学大学院(中島千波研究室)修了。

2005年から画業に専念し、出身地の熊本県や東京都内など日本全国で個展を開催しグループ展やアートフェアなどでも参加しています。2007年からはニューヨークやマイアミなどでも出展し、現在海外からも注目されている作家です。

作風は鬼をモチーフにした作品を多く手掛けており、そのポップで愛嬌のある絵柄は一目で氏の作品であるとわかります。

日本水彩展入賞、東山魁夷記念日経日本画大賞入選。絵画だけでなくフィギュアの分野でも活躍しており若者からも支持されています。幅広い年齢層から人気のある作家であり、今後の活躍にも注目が集まっております。

関野準一郎は昭和の時代に活躍した版画家です。

1914年に青森県青森市にて生まれます。旧制青森中学校在学中に木版画を製作。その後青森の銅版画家、今純三から銅版を学びます。

18歳の頃に日本版画協会展に初入選します。翌1939年に上京し、恩地孝四郎に師事、新宿鈴木研究所で油絵を学び、この頃の作品は木版画、石版画、銅版画、油絵に及びました。

20世紀は技術の進歩により新しい技法や技術、芸術への考え方が生まれた激動の時代と言えるでしょう。

木版画や銅版画といった技法は古くからあるものですが、様々な技術が溢れるこの時代に関野準一郎は、昔ながらのこの技法について理解を深め、その技術を磨いていきます。

そして1958年からアメリカの各地で木版画についての講義や実演などを行いました。このような海外での経験は純一郎の日本風景を見直す契機となり、帰国後は東海道五十三次などの街道シリーズを手掛けています。また人間味あふれる肖像画や浮世絵を思い出させるような作風など多彩な人物像も人気です。

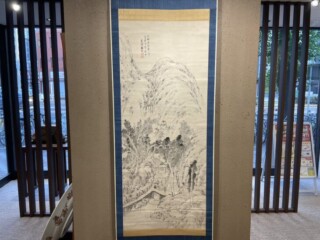

与謝蕪村は松尾芭蕉・小林一茶と並び江戸時代における三大俳人に選ばれている俳人です。

与謝蕪村は摂津国(現大阪府)で生まれ、20代の頃に江戸に下り俳諧を学びます。27の頃に俳諧の師が亡くなり下総国(現茨城県)に住みますが、松尾芭蕉の各地を回る行脚生活に憧れて、僧の姿に身を変え東北地方周遊しました。宿代の代わりに絵を置いていく与謝蕪村の修行の旅の始まりです。

42歳の時に京都に居を構え45歳には結婚し娘を授かりますが、51歳の頃に妻と娘を残し、隠岐に赴き多くの作品を残しています。その後は京都に戻り生涯を京都で過ごしました。

与謝蕪村の功績として挙げられるのが俳画です。俳句に絵を入れたもので、俳句と絵に秀でていた与謝蕪村が確立した独自のジャンルになります。有名なものですと「奥の細道図巻」があります。これは松尾芭蕉の奥の細道を書き写し、そこに挿絵を入れた作品です、こちらは重要文化財に認定されています。

画家としての活躍も素晴らしく、1771年に池大雅と合作した文人画「十便十宜帖」は重要文化財に指定されています。この功績も踏まえ、池大雅と共に日本文人画家の祖とも呼ばれています。

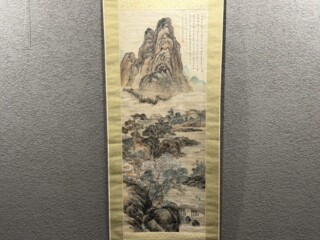

池大雅は18世紀に活躍した文人画家です。与謝蕪村と並び日本文人画家の祖や大成者と言われています。池大雅は数多くの名がある人物で、幼名は又二郎など。忌み名は勤や無名(ありな)、字は公敏、貨成。日常生活では池野 秋平。雅号(文人が使う風雅な名)も多く名乗り、大雅堂、待賈堂、三岳道者、霞樵などが知られています。

そんな池大雅は京都で生まれ、父を早くに亡くしたため経済的に貧しい暮らしを送っていました。7歳の頃学び初めの書を万福寺で披露し神童と呼ばれるほど絶賛を受けたという逸話も残っています。

その後柳里恭に才能を見出され文人画を描くようになりました。旅行や登山が趣味だった池大雅は実際に見た景色を描き、中国絵画の模倣ではなく、のびのびとした自分らしい作品画風が確立され一定の評価を得ていきました。

1771年には十便十宜図の十便帖を池大雅が描き、十宜帖を与謝蕪村が描くという合作も生まれた。この中の「釣便」が特に高い評価を得ています。

この時描かれた池大雅作「紙本淡彩十便図」・与謝蕪村作「紙本淡彩十宜図」、1951年6月9日に国宝に指定されています。

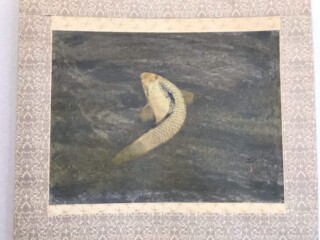

中島華陽は、江戸末期から明治にかけて活躍していた絵師です。中島華陽の活躍したこの時代は、従来の狩野派から写実性を取り入れた円山四条派が主流となっている時代でした。そんな時代に、自由な作風と独自の世界観で評価を得ていた横山崋山が中島華陽の師でした。

京都生まれの中島華陽は横山崋山のもとで学び洛東聖護院村に居を構えます。1855年に京都御所再建の際に日本画壇の主流派の画家として障壁画を担いました。その時代の絵師にとって皇居の障壁画を担うことは大変な誉れで、最高の栄誉とされていました。その際に作画された「四季耕作図」は現在も京都御所に飾られています。

中島華陽といえば娘の達が文人画家である富岡鉄斎と結婚したことでも有名です。

1877年に65歳でこの世を去りました。