前川 強(まえかわ つよし)は、前衛芸術グループである『具体美術協会』に属する日本を代表する抽象画家、美術家の一人である。

1959年より具体美術協会の創設者である吉原治良に師事。

織りの粗い麻布(ドンゴロス)で『ひだ』を形成し、着色するというユニークな手法で絵画の制作をした。この作品が吉原治良に高く評価をされ、第8回の具体美術展に出展、1963年には具体芸術協会に入会をする事となった。

その後、前川 強は、具体美術の代表作家として、松谷武判・向井修二と共に名前のイニシャルから「3M」と呼ばれ、1966年には、グタイピナコテカにて「3M」による3人展を開催をした。

1972年には師である吉原の死去をきっかけに『具体美術協会』が解散されるが、前川は、ミシンで細かく縫った布(リネン)による技法で絵画の制作をし、1982年には「現代日本絵画展」大賞を受賞、その後も国内で多くの賞を受賞し、偉大な功績を残した。

絵画家一覧

田中 訥言

田中 訥言(たなか とつげん 1767年-1823年)江戸時代後期の絵師です。復古大和絵の祖として知られています。門下には幕末の大和絵師の宇喜多一蕙や尾張国出身の復古大和絵画家の渡辺清などがおります。訥言自身は尾張国名古屋の出身で、幼いころに日蓮宗の寺に入門、のちに比叡山延暦寺で天台宗を修めます。画は狩野派一派である石田幽汀に学び、石田幽汀の死後は土佐派の土佐光貞の門に入ります。土佐派の中で訥言の評価は高く、22歳の時には法橋位を得ています。訥言は有職故実に精通しており、当時の形式的な画風よりも大和絵の復刻を目指し古絵巻を熱心に模写、のちに復古大和絵の祖として知られるようになりました。眼病を患っており医療費のために画会を開いた考えられていて、視力を失った際に舌を噛んで命を絶ったといい伝えれています。現在確認されている作品は300点以上。著名な門人の作品には訥言に倣ったと思われるようなものが複数残っており、訥言の影響力の大きさを見ることができます。

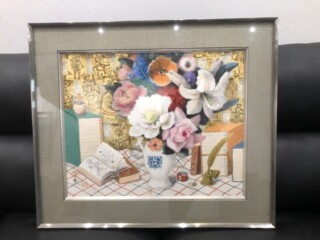

トーマス・マックナイト

トーマス・マックナイトは、アメリカはカンザス州ローレンス生まれの画家です。

マックナイトはコネチカット州ミルドタウンのウィズリアン大学に通い、芸術を専攻したわずか5人の内のひとりでした。大学を卒業後はコロンビア大学で美術史を学び、1964年にタイム誌に仕事を得ます。8年間働きますが、66年から68年の3年間は朝鮮戦争にてアメリカ陸軍に従軍しています。

1972年にギリシャのミコノス島に避暑で向かった際に本格的に絵を描き始めます。マックナイトが人気を得るようになったのは1980年代の頃で、制作数を限定したセリグラフが人々の目に留まりました。1991年にアーバンリゾートフェア神戸93のイメージアーティストに選ばれ、1992年から1994年にかけて日本各地で個展や来日展が開催されました。

1994年にマックナイトは当時大統領のビル・クリントン大統領の公式カードをホワイトハウスから依頼され、そのうちの一つがランズエンドのカタログの表紙に採用された功績があります。

西郷 孤月

西郷 孤月(さいごう こげつ 1873年-1912年)は明治時代に活躍した日本画家です。日本美術院の創設者のひとりでもあります。筑摩県筑摩郡松本深志町(現在の長野県松本市)に生まれる。1886年に小石川餌差町の私立知神学校美術科へ入学し、絵の勉強を始める。1888年に狩野友信に師事して日本画の修業を始める。1889年には東京美術学校の第一期生として絵画を学ぶ。1898年日本美術院の設立に尽力。しかしその後は酒と遊蕩に明け暮れるようになり、才能をどんどんと失っていった。しかし一遍1912年台湾にて孤月は大作「台湾風景」を描きます。その後はまた才能を発揮するかと思われましたが、病にてその年に人生の幕を閉じました。

南 桂子

南 桂子(みなみ けいこ 1911年2月12日-2004年12月1日)富山県射水郡出身の版画家です。詩的な作品が特徴的な画家です。南は生まれてすぐに母親を亡くしており、12歳の頃には父親が急死したために若くして親族によって育てられました。終戦後1945年に上京。佐多稲子の紹介で作家の壺井栄に童話を、洋画家の森芳雄に油絵を学びました。1949年に夫の版画家である浜口陽三と出会います。この出会いにより1954年パリに渡り浜口と暮らします。40歳を過ぎたころから銅版画の世界に入り、ジョニー・フリードランデル版画研究所でアクアチントを学びました。1956年に「風景」がフランス文部省に買い上げられたり、ニューヨーク近代美術館のクリスマスカードに採用される。またユニセフのグリーティングカードやカレンダーにも作品が採用されたことから世界でも注目されていたといえます。

清水 達三

清水達三は、人物画を得意としている日本画家で1936年に和歌山県で生まれました。美人画で有名な中村貞以に師事し絵を学び、1963年に人物画で院展入選を果たし画家として活動を始めます。

しばらく人物画を描いていましたが、風景画にも取り組み1996年に和歌山の風景を描いた『奥瀞(おくとろ)』で院展文部大臣賞を受賞するなど実力派の画家としても有名です。

海と山河に囲まれた和歌山に生まれた清水達三は自然と向き合い、情感を込めて作品を描きました。

高橋 天山

高橋天山は東京都出身の日本画家です。1979年に東京造形大学を卒業します。油彩画より日本画に転向し、院展常任理事・今野忠一に師事します。1999年には日本美術院同人に推挙されます。2008年に雅号を高橋天山としています …

奥田 元宗

奥田元宗は 1912(明治45)年、広島県双三郡八幡村(現在の三次市吉舎町)に生まれます。小学校4年生の頃から、図画教師であった山田幾郎教諭の影響で絵を描き始める。1930(昭和5)年に上京し、同郷の日本画家・児玉希望 …

後藤 純男

後藤純男は昭和5(1930)年、千葉県東葛飾郡関宿町(現野田市)で真言宗豊山派住職の子として生まれます。昭和27(1952)年の再興第37回日本美術院展覧会(院展)初入選を皮切りに、昭和61年内閣総理大臣賞、平成18年 …

平松 礼二

平松礼二は1941年に東京都中野区に生まれた日本画家です。 愛知県立旭丘高等学校美術科、愛知大学法経学部卒業。 横山操に私淑し、1960年より青龍社展に出品します。 その後、個展を開催し、様々なコンクールに出品して多数の …

田渕 俊夫

日本画家・田渕敏夫は東京都江戸川区出身です。1965年、東京藝術大学美術学部日本画科卒業します。1967年、同大学大学院日本画専攻修了。師系は平山郁夫となります。1968年、再興第53回日本美術院展覧会で初入選し、19 …

木村 圭吾

木村圭吾(きむら けいご)は、昭和十九年(1944年)に京都府京都市深草に生まれた日本画家です。中学時代から画家を志し、山村眞備に師事して日本画の基礎を学びました。その後、京都市立日吉ヶ丘高等学校日本画科を卒業し、さらに …

堀 文子

堀文子は東京都出身の日本を代表する女流画家です。画家を志して、女子美術専門学校(現・女子美術大学)に入学し、在学中から新傾向の日本画制作を実践する新美術人協会展に出品します。戦後も創造美術、新制作協会日本画部、創画会へ …

倉島 重友

倉島重友は1944年、長野県に生まれの日本画家です。1971年、東京藝術大学大学院美術研究科を修了します。1971年、再興第56回院展で初入選したのち平山郁夫に師事します。1974年には高松塚古墳壁画模写に参加します。 …

後藤 順一

後藤順一は1948年生まれで京都府出身の日本画家です。少年の頃から画家を志し、京都市立芸術大学に入学します。日本画を専攻して大学院まで進み、1973年に卒業します。その翌々年には沖縄海洋博に作品を発表し、作家デビューを …

松尾 敏男

松尾敏男は「花の松尾敏男」を称された花鳥画にて有名な作品が多い日本画家です。 1926年に長崎県に生まれた松尾敏男は東京府立第六中学校に在学中は体操選手であったが画家を志したことから同じく花鳥画に優れた作品を多く残した堅 …

岩沢 重夫

大分県日田市豆田町に生まれの日本画家・岩沢重夫は幼少の頃は、学校に行く前に魚釣りのに行くほど川が大好きな少年でした。晩年の水辺に緑の山や季節の花を描いた小品を制作しましたが、それは全て魚釣りをするときの視点に基づいて …

下保 昭

下保昭は昭和から平成時代の日本画家です。下保昭は、昭和2年に富山県砺波市で誕生しており、昭和24年には西山翠嶂の師事し、さらには日展で活躍しています。また、昭和45年には日展常議員に選定されており、昭和57年には日本芸 …

萬 鉄五郎

萬 鉄五郎は、大正~昭和初期の洋画家です。岩手県花巻市出身です。高等小学校の頃より、その非凡な才能は知られていました。1907年、東京美術学校(現・東京藝術大学)に首席で入学します。美術学校の卒業制作は日本におけるフォ …

児玉 希望

児玉希望は大正から昭和にかけての日本画壇で大きな足跡を残した児玉希望は、広島県安芸高田市に生まれ、上京して川合玉堂に絵を学びました。1921年に画壇の登龍門であった帝国美術院展覧会に初入選、その後も入選を続け、1928 …

堂本 印象

堂本印象は1891年京都生れの日本画家です。本名三之助です。1910年京都市立美術工芸学校を卒業後、しばらく西陣織の図案描きに従事し、1918年、日本画家を志し て京都市立絵画専門学校に入学します。1919年に初出品し …

上原 古年

上原古年は梶田半古および松本楓湖(ふうこ)の門人です。1877年、東京浅草に生まれの版画家、日本画家です。初め梶田半古に師事した後、松本楓湖に師事して日本画を学んでいます。岡倉覚三(天心)に招かれて5年間、日本美術院に …

尾形 月耕

尾形月耕は、1859年9月に江戸京橋で生まれた浮世絵師・日本画家です。 絵を描き始めたのは父の勧めによるもので、1881年頃には新聞や雑誌の挿絵を手がけるようになり、人気を博しました。当時、日本の出版業界が勃興していたこ …

金島 桂華

金島桂華は広島県出身の日本画家です。 14歳の時に大阪に出て、西家桂州や平井直水といった画家のもとで日本画を学びました。 19歳で京都に移り、竹内栖鳳の画塾「竹杖会」に入門します。1918年の第12回文展で初入選すると …

森田 沙伊

日本画家の森田沙伊は1898年に北海道で生まれました。本名は才一です。幼い頃に四条派の画家佐々木蘭斎に学ぶます。1917年に上京し、川端画学校に入学します。東京美術学校で川合玉堂、結城素明に師事します。1928年帝展初 …