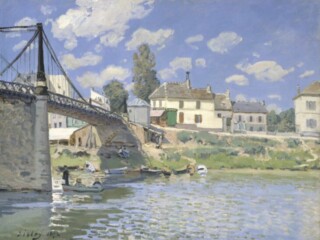

クロード・モネは、印象派の代表的な画家です。

同じモチーフを同じ構図で、気候・季節・時間を変えて描いた『睡蓮』などの連作で知られています。

また、「印象派」という名称は、モネの代表作『印象・日の出』に由来します。

モネは、1840年にフランス・パリで生まれ、5歳でル・アーブへ移りました。

幼い頃から絵が得意で、10代後半ごろにはカリカチュア(誇張した似顔絵)を売っていました。

1858年、風景画家「ウジェーヌ・ブーダン」と出会い、油絵を学び始めます。

翌年、パリに移ってアカデミー・シュイスに入学し、ピサロと知り合いました。

その後、アルジェリアでの兵役を経てル・アーブに戻り、「ヨハン・ヨンキント」と出会います。

モネは彼を「真の師」と呼び、強く影響を受けました。

同年、再びパリに戻り「シャルル・グレール」のアトリエに入りました。

シスレー、ルノワール、バジールらと交流を深め、共に戸外制作をするようになります。

1865年、『オンフルールのセーヌ河口』『干潮のエーヴ岬』がサロンに初入選しました。

この2作はサロンの好みに合わせたため、やや古典的な作風でした。

その後、印象派に近い作風の作品を提出しましたが2度落選し、以降サロンには出品しませんでした。

サロン中心の評価制度に失望したモネは、仲間たちとともに計8回の「印象派展」を開催します。

以降も連作に取り組むなど熱心に活動し、晩年は白内障に苦しみながらも制作を続け、1926年に亡くなりました。

瞬間の光や色彩をそのまま映し出す印象派の作風は、近代美術の発展に大きな影響を与えました。

代表作には『印象・日の出』『睡蓮』『積みわら』などがあります。

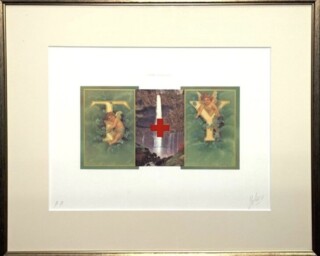

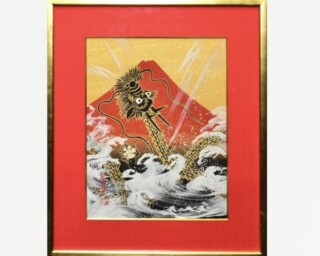

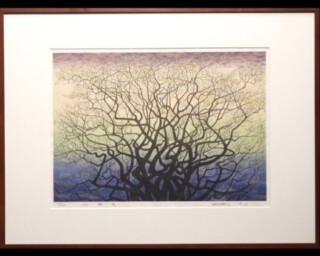

横尾 忠則は、兵庫県出身の画家・グラフィックデザイナーです。

力強く個性あふれる作風により世界的に高く評価されています。

1936年、兵庫県に生まれ、2歳で呉服商を営む叔父夫婦の養子となりました。

幼少期から数多くの「超常現象」を体験し、「死」に対する関心を抱いていました。

1945年には神戸の空襲を経験し、命は助かりましたが、崩れゆく街の光景が脳裏に深く刻まれました。

この経験は、後年の作品にも強く影響を与えています。

また、ある日校庭に突然グラマン戦闘機が3~4機降下し、パイロットの顔が見えるほどまで機体が迫ったことで、強く死を意識したといいます。

高校では美術学校出身の教師の影響で油絵を始め、絵画展などで入賞を重ねました。

1956年にスカウトされ神戸新聞社に就職し、数年後に退社。その後、日本デザインセンターに入社しました。

同時期にオノ・ヨーコや三島由紀夫らと出会い、親交を深めています。

グラフィックデザイナーとして成功を収めた後、パブロ・ピカソの個展に衝撃を受けたことをきっかけに、画家としての道を歩む決意をしました。

横尾の作風は「死生観」や「宗教」などをテーマに、大胆な構図や個性的なモチーフ、鮮やかな色彩で精神世界を表現しているのが特徴です。独自の世界観を持つ作品は唯一無二の存在感を放っています。

90歳を目前にした現在も創作活動を続け、精力的に展覧会を開催しています。

代表作には『TADANORI YOKOO』『腰巻お仙』『Y字路シリーズ』などがあります。

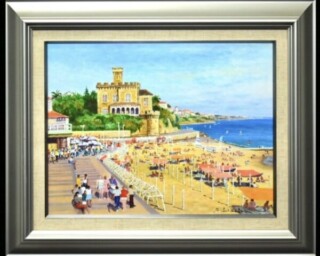

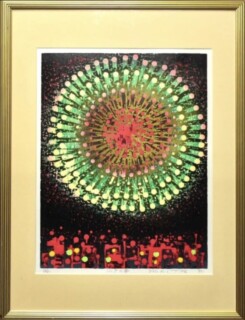

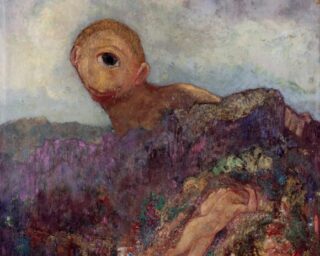

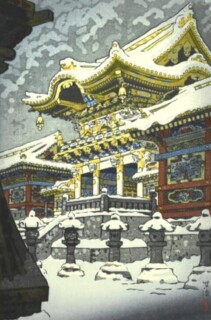

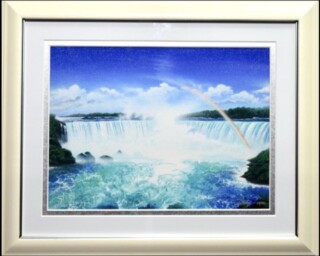

日高蔀は、鹿児島県種子島出身の画家で、1931年に生まれました。

1952年に鹿児島大学教育学部教員養成科終了後、1962年二科展に初入選します。以後連続入選され、1971年に渡欧したのち1976年ル・サロン金賞受賞します。

そしてル・サロン会員となりました。

その後も順調に経歴を重ね、1977年パリ国際絵画芸術祭に出品、ベルギー王妃賞、グランプリ銀賞受賞を受賞します。

1978年にはパリ国際展に出品、特別賞を受賞。

1980年パリ国際展にてグランプリ金賞受賞。

アンデパンダン会員となり、1981年ベルギー国際展にてヨーロッパ芸術文化賞受賞します。

1983年ソシエテ・ナショナル・デ・ボザール会員となり、1985年パリ市より文化功労賞を受賞。

1993年にはポルトガル、リスボン・ヴィラ・ド・ビスポで日本・ポルトガル交流作品展に出品。全作品がリスボン市美術館に収蔵され、 1995年鹿児島県中種子町文化会館(種子島こり~な)の緞帳原画を作成しました。

東京・大阪などで、個展多数開催など輝かしいご活躍をなされ、2004年に逝去されました。

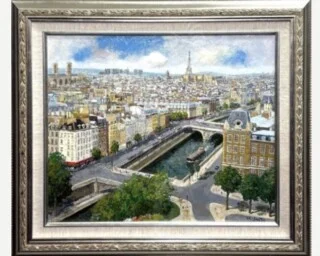

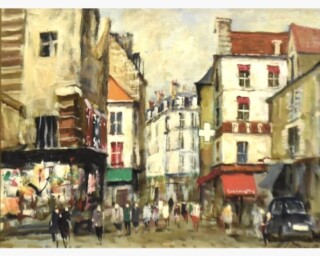

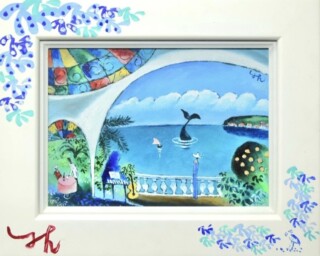

斎藤要(さいとう かなめ)は兵庫県出身の画家で、主に描いている作品は油彩による都市風景画が中心的です。

1973年にデザイン学校にて学び、後に川田茂先生に師事します。

1977年には現美展の新人賞受賞を皮切りに様々な賞を受賞、同時期に個展の開催も活発的に行っており、活躍の場を広げていきました。

1989年から取材旅行の為に訪れていたヨーロッパに魅力を感じ、 街にあふれる光や欧州独自の空気感に感銘を受け、 その想いをペインティングナイフに乗せて描き始めた事から、油彩画の作品が完成されていきました。また、国内では縁あって新潟を取材する際に、ヨーロッパと同様の街と自然の風景と人々日常生活から生み出される魅力的な光に感動し、同様に作品に想いを載せ続けました。

実際に目に焼き付けた自然と日常の調和が見られる風景を想いのままに描き続ける真っ直ぐな姿勢は、作品本体にも反映されています。

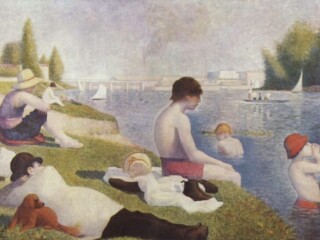

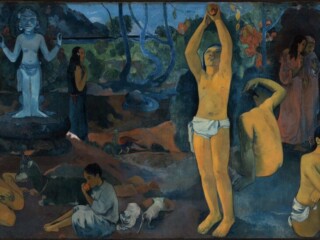

ジョルジュ・スーラは、「点描技法」を発展させた新印象派の画家です。

1859年、スーラはパリの裕福な家庭に生まれました。

国立美術学校で教育を受け、兵役についた後、パリに戻って素描を学びました。

1883年にコンテで描いた『アマン・ジャンの肖像画』がサロンに入選。

この頃から、のちに代表作となる『アニエールの水浴』の制作を始めました。

翌年に完成しましたが、サロンでは落選し、アンデパンダン展に出品しています。

さらに同年、『グランド・ジャット島の日曜日の午後』を制作。

この作品は、第8回印象派展に出品され話題となりました。

その後も長い時間を研究に費やし、新たな表現を求めて絵を描き続けました。

しかし、1891年に点描による躍動感を表現するために『サーカス』の制作を始めましたが、未完成のまま病死しています。

スーラは、印象派の生み出した「筆触分割(絵具を混ぜずに小さな筆触を並べる)」という手法を発展させました。

また、光学理論・色彩理論の研究に基づいて原色と補色を並べることで、色彩をより鮮やかに見せられると考えました。

印象派は感性に基づいた芸術、新印象派は緻密な計算から成る芸術としてそれぞれ発展しています。

スーラは短い生涯の中で「新印象派」としての地位を確立し、死後はポール・シニャックが点描法の研究を引き継ぎました。

代表作には『グランド・ジャット島の日曜日の午後』『サーカス』『ポール・アン・ベッサンの外港』などがあります。

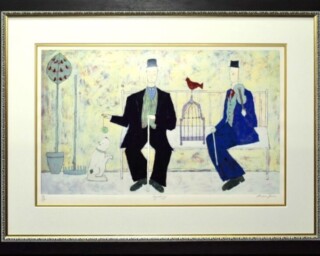

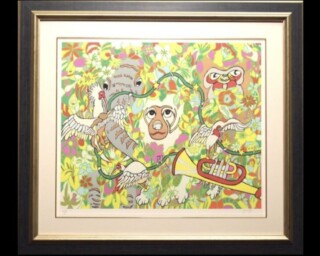

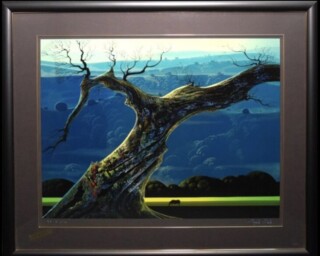

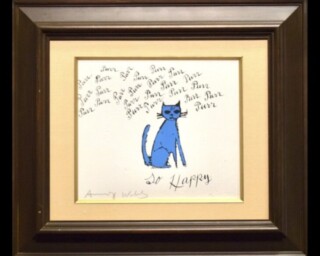

アノラ・スペンスは、イギリス出身の女性画家です。

大学でテキスタイルデザインを学び、首席で卒業。その後フリーランスの画家・デザイナーとして活動を始めます。

画家としての活動と並行して、美術学校やデザイン学校で教鞭を執り、マレーシアでは舞台美術を教えるなど幅広く活躍しました。

1990年頃からは画家に専念し、多数の個展や展覧会を開催。

はじめて版画を制作した1994年以降、記録的な早さで絶版が続いています。

作品によく描かれる白い犬は、イギリス原産のブルテリアという彼女の好きな犬種だそうです。

現在では彼女は農場に住み、動物たちと共に過ごすことでインスピレーションを得ているといいます。

人と動物が触れ合う様子を温かく色彩豊かに表現するユーモアたっぷりの作風は、国境を越えて支持され、世界中のファンを魅了し続けています。