志賀 直哉は白樺派を代表する文豪です。

代表作には『城の崎にて』『暗夜行路』『小僧の神様』などがあり、存じている方も多いかと思います。

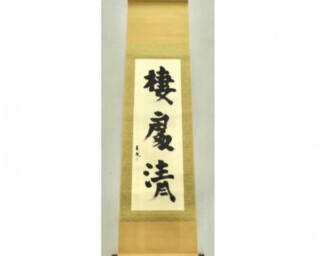

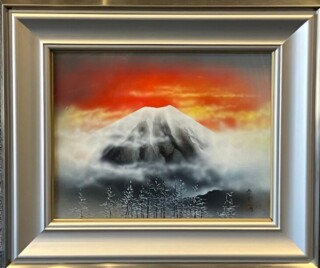

小説の他にも、果物や植物を題材とした油彩画、書などを手掛けました。

特筆すべき点として、簡潔で無駄のない見事な文体は「夏目漱石」や「芥川龍之介」にも称賛され、「小説の神様」と呼ばれました。

1883年、志賀は宮城県に生まれました。実の兄は彼の誕生の前年に亡くなっており、この責任が母親にあると考えた祖父母に引き取られ、大切に育てられました。そして、祖父母との関わりの中で、後世に残る志賀直哉の倫理観が形成されていきました。

学生時代には、実母の死と父の再婚、キリスト教思想家との出会いや父親との対立、学習院の仲間との文学雑誌掲載などといった様々な経験をします。

その後も実体験をもとにした作品を書き続け、中でも「暗夜行路」は途中で書けなくなったこともあり、完成までに約25年かかりました。

ゆかりの地として知られる広島県尾道市の尾道文学公園には、「暗夜行路」の構想を生み出した場所である志賀直哉旧居が今もなお、ひっそりと佇んでいます。

また、弊社本店の所在地京都市も、作品の舞台として深い関わりがあります。

彼が亡くなりしばらくすると、その遺骨が盗まれる事件が起こりました。骨壺ごと盗まれ、現在も行方不明となっています。

彼は生涯を通して優れた作品を多く手掛け、芥川龍之介や「蟹工船」で有名な小林多喜二など、文学界を代表する作家たちにも強く影響を与えました。

志賀直哉の初版本や書簡等は、文学的価値がございますので、高い評価となる場合もございます。

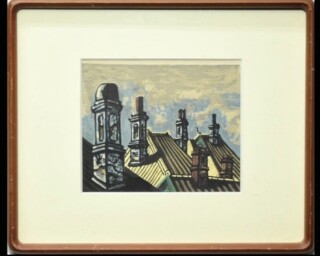

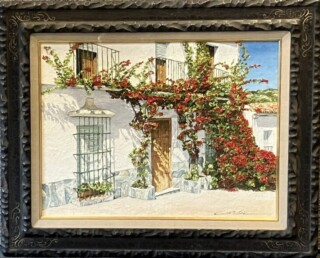

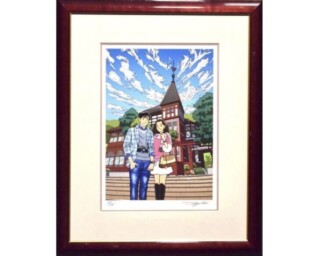

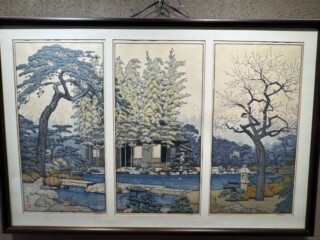

田川憲は1906年に長崎県長崎市に生まれ、生涯にわたり愛する長崎の歴史ある街並みや風景を描き続け、数々の作品を世に残しました。

彼の作品の特徴は、卓越した繊細な線画と色使いの技術によって表現された街並みや風景です。そのような絵を描き続けた背景には、多くの外国人が行き交った居留地時代の面影が残る長崎の景観、それを大事に守り、後世に伝えたいという強い想いがありました。

戦後、彼は洋館や居留地の景観保存を強く望んでいましたが、健闘及ばず、それら多くの建物が時代と共に失われていきました。

そこで、消えゆく居留地の景色を「版画として世に残す」ことを使命とし、彼の情熱は自身の作品へと注ぎ込まれます。そのため、晩年の作品は特に、古き良き時代を過ごした長崎への深い愛情が色濃く反映されています。

歴史ある景観を版画として残すことはもちろん、彼自身の想いが込められた作品は現在においてもなお、色あせることなく長崎から日本中の人々へと愛され続けています。

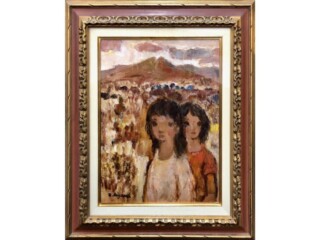

ダン・パルトゥシュは、主にパステル画を描く画家です。

アルジェリアのティアレットで生まれ、ロンドンのセント・マーチンス芸術大学で学びました。

主にはフランスで活躍されましたが、後年は日本でも個展を開きました。国内外問わず幅広い方に人気がある作家となります。

静物画、特に花をモチーフにした作品が主流であり、作風の特徴としては柔らかく優しい作品となっております。

現在でも多くのファンを持つ人気の高い作家さんです。

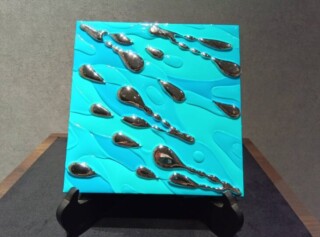

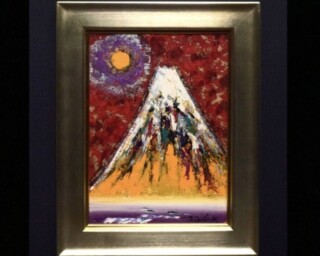

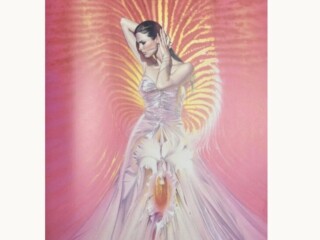

池内信介は1984年の福岡県に生まれ、独学で彫金技術を習得し、彫金作家としての活動を開始しました。

その後、表現の幅を平面や立体に広げ、現代アート作家としても活躍しています。彼の作品は、特殊樹脂を用いたミクストメディア作品が特徴で、金属特有の流動的な質感を生かし、無機質な素材を有機的に再解釈しています。

2018年以降、国内外で多数の個展やグループ展に参加し、福岡アジア美術館や国立新美術館などで作品を展示しています。また、福岡県知事賞を受賞するなど、その活動は高く評価されています。

近年では、六本木にある435Galleryでの展示や、銀座 蔦屋書店での個展「色〜color〜」を開催するなど、精力的に活動を続けています。

彼の作品は、生命の根源エネルギーやその起源が拡大していく様を表現しており、観る者に強い印象を与えます。

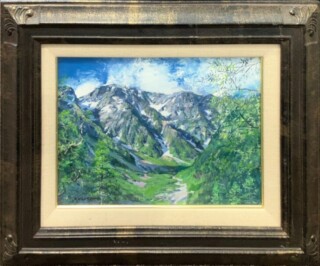

卯野和宏氏は1978年に茨城県で生まれ、2004年に武蔵野美術大学大学院を修了しました。現在は東京都を中心に、個展の開催やデッサン講師として活動する現代美術作家です。

卯野氏の作品の特徴の一つとして、高画素数のカメラで撮影したかのような極めて繊細な描写と、絵画ならではの表現が見事に融合している点が挙げられます。髪の一本一本や動物の毛の質感はもちろん、人物の陰影に至るまで非常に美しく描かれており、初めて作品を目にしたときには、思わず至近距離で観察してしまうほどの魅力があります。

現在、SNSでは制作過程の様子や開催される個展・展覧会の情報が発信されており、作家としての思いや考え方を垣間見ることができます。理論的に計算された構図や色彩についての興味深い記事も多く、作品制作に対する深い洞察がうかがえます。

卯野氏の作品が高く評価される理由の一つとして、その希少性が挙げられます。現在も活動中の作家であるため、市場に出回る作品が少なく、作品数が限られていることから希少価値が高まっています。また、作品の魅力が非常に高いため、一度手に入れたら手放したくないと考えるコレクターが多いことも、希少性をさらに高める要因となっています。

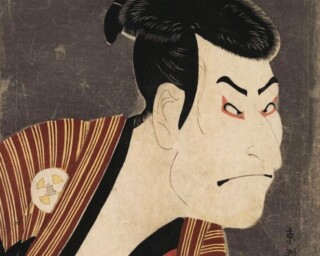

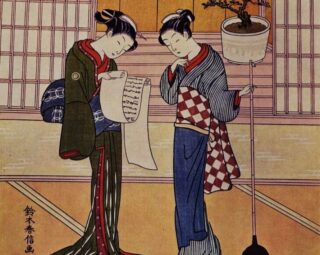

東洲斎 写楽は1794年~1795年と短い期間のみ活動した謎多き浮世絵師です。

10か月程度の活動期間にもかかわらず、役者絵を中心に140点以上もの作品を発表。その後は忽然と姿を消し、残ったのは彼の作品だけでした。

写楽の正体について様々な仮説が提唱されていますが、決定的な証拠が見つかっていないため今も議論が続いています。しかしその謎めいた存在が、写楽の魅力をより一層高めているのかもしれません。

写楽の作品は、役者の個性や感情を鋭く捉えた描写が特徴で、特に「大首絵」と呼ばれる大胆な構図の作品で知られています。役者の表情だけでなく、着物に描かれた家紋から役者が分かるようにするなど細部までこだわっています。

このように役者の特徴を誇張したダイナミックな作風は、江戸の人々の間では賛否両論ありましたが、明治以降に海外へ作品が流れるようになると、大きな反響を呼びました。

彼の作品は国内外の美術館で所蔵され、時代を超えて多くの人々を魅了し続けています。

代表作には『三代目大谷鬼次の江戸兵衛』『市川鰕蔵の竹村定之進』『三代目坂田半五郎の藤川水右衛門』などがあります。