丁紹光(ティンシャオカン)は中華人民共和国出身の画家であり、国際派現代中国絵画の大巨匠です。

1939年に中国陝西省に生まれた丁紹光は1962年に北京中央美術工芸学院を最高成績で卒業し、昆明雲南芸術学院にて教授を務めました。その後、中国政府より依頼を受けて北京人民大会堂に「麗しき神秘的西双版納」を制作しました。

その後アメリカに移住し1986年にはアメリカSEAGAL社と契約して本格的にシルクスクリーンの制作を始めていきます。1992年のクリスティーズオークションにて岩彩画が東洋作家史上最高価格で入札、さらに1993年には国連公認作家に任命されアメリカでの評価も非常に高い作家となっています。

丁紹光の作品は「女性」や「母子」を題材にしたものを想像される方が多いかと思います。直線が多く用いられることにより中国の古来からの作風を踏襲しつつ、華麗な色彩は「ティン・ブルー」と呼ばれ多くの人の心に安らぎを与えてくれます。

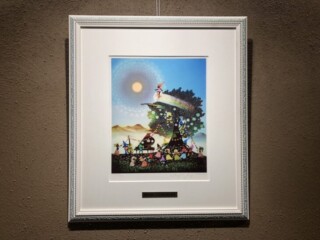

クリスチャン・ラッセンはアメリカのカリフォルニア州、海沿いの町であるメンドシーノ出身の画家です。

ラッセンが11歳の時にハワイ・マウイ島へ家族で移住し、1976年より作品を発表します。幼少のころハワイに移り住んだラッセンは海の魅力に魅せられ、海・イルカ・自然への愛情を膨らませました。

ラッセンの作風はハワイの海中風景やイルカなどの海洋生物を主要なモチーフとして、南洋の自然観を鮮やかな色彩の画風で描き、「マリンアート」と称されます。その作品は安価な版画やリトグラフ、ジグソーパズルとして大衆的人気を得ました。特に日本ではバブル期に一世を風靡し、大きな知名度を持つ作家となりました。

1990年頃からは環境保護活動を行っており、作品の収益の一部を環境問題に投じるなど、自身の愛した自然への孝行的な一面も見られます。

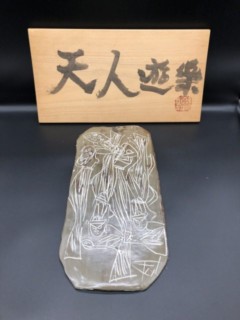

三木翠山は大正時代から昭和時代にかけての京都の日本画家、版画家です。兵庫県加東市の出身で美人画家として名を馳せた三木翠山。竹内栖鳳に師事した後、「祇園会」や「鏡」、「維新の花」など華やかで気品のある作風により人気を博しました。大正2年文展で朝顔によって入選して以来、文展、帝展などで数々の賞を受賞した三木翠山は、京都風俗を取り上げた新版画 新選京都名所をシリーズで版行し、吉川観方とともに創作版画展なども行い版画家としての名声も手にしています。昭和7年の帝展から無鑑査になりました。昭和27年には渡米し美人画の個展を開き盛況を得ます。その後、昭和28年になりメトロポリタンミュージアムから終生名誉会員を贈られその地位を確固たるものとしました。代表作には嫁ぐ姉などもあります。

斎藤清は1907年生まれ、福島県河沼郡坂下町出身の版画家です。

生まれは会津ですが、4歳の時に北海道の夕張に移住しています。幼いころからイラストを描くのが好きで、24歳で上京してからも広告業をしつつ、独学で油絵を描いていました。

29歳の時、安井曽太郎の木版画『正月娘姿』に感銘を受け、独学で木版画制作を行うようになりました。そうしてできた初めての木版画を同年の日本版画協会展に出品すると、見事入選を果たします。以後、木版画制作へ傾倒するようになりました。

日本の伝統表現に西洋の近代造形を取り入れた木版画技法は、海外でも評価されることとなります。モチーフを世界各地に広げ、独特の構図で表現された木版画を制作する中で、世界中に多くのファンを作ることとなりました。

海外での高い評価を起因として、日本国内でも斉藤清の評価が高まりました。現在でもその唯一無二な作風は、多くの人を虜にしています。

川上澄生(かわかみすみお)は、神奈川県出身の版画家です。代表作「初夏の風」はエメラルドグリーンの色彩が美しい作品で、美術界の巨匠「棟方志功」が版画家になる事を決意したきっかけの作品として知られています。

川上澄生が初めて版画を制作したのは17歳頃、木下杢太郎の作品を真似て制作したのがはじまりとなります。本格的に版画制作をするようになったのは1921年、栃木県宇都宮中学校の教師として勤務するようになってからです。太平洋戦争が始まってからは、妻の実家である北海道へと移り住みます。北海道に住んでいた時期の作品は、アイヌ風俗や山などの風景をモチーフにした作品を制作しました。戦後には主に南蛮や文明開化をテーマにした作品を制作し、南蛮入津と呼ばれるモチーフを多く制作しました。1967年に勲四等瑞宝章を受章。70歳を超えてからも版画制作を続けていましたが、77歳の時心筋梗塞により亡くなりました。

日本各地を巡り、旅情あふれる四季折々の風景版画作品を数多く発表した版画家・川瀬巴水。吉田博や伊東深水と並び、新版画家の中心人物となっています。

巴水は1883年、東京・芝に生まれます。若き頃から絵を学び、25歳で家業を親族に任せ画家の道へと進みました。当初は岡田三郎助の元で洋画を学び、その後日本画家・鏑木清方に入門。修行ののち、清方から「巴水」の号を与えられます。

1918年、同じく清方の弟子であった伊東深水の版画に興味をもち、版画の世界へと進みました。新版画の出版に意欲的だった渡辺版画店の後援をうけ、初の版画作品を出版。以後、日本を旅しながら作品を出版。生涯で600点以上の木版画を制作しました。

詩情豊かで柔らかな印象を受ける巴水の作品は、日本のみならず海外でも人気となり、欧米では北斎や広重に並ぶとまで称されています。