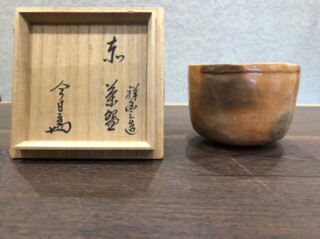

須田祥豊は1885年京都府生まれの陶芸作家である。須田祥豊は家業である製陶業に従事し、明治時代末期には祥雲と称し、茶陶制作を始めるようになる。後に五条坂に窯を築くと、国焼、朝鮮の写しを中心に作陶を行うようになる。朝鮮、唐津、仁清、高取、青井戸、京焼き、瀬戸、伊羅保、三島、光悦、信楽、安南、三島など様々な写しを得意とした作家で、数々の端正な作品を残した。幅広い作域は現在の作家の中ではなかなか見られる事がないため、幻の名工として知られている。制作された茶器は、重すぎず、軽すぎず、大きすぎず、小さすぎない絶妙なサイズ感が茶人達からの評価が高く愛され続けている。須田祥豊が1974年に逝去してからは2代目が須田祥豊を継ぐも、作陶は行われておらず、須田祥豊の名はまさに幻となっている。

緑和堂では須田祥豊の作品を強化買取中です。ご売却を検討されたいお品物がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

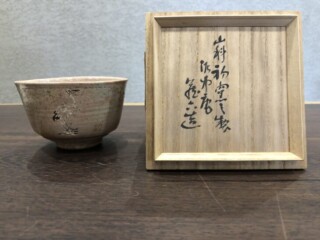

真清水蔵六は初代から4代続く京焼の陶工である。現在は4代目真清水蔵六が家業を継いでいる。初代真清水蔵六は、江戸末期から明治の京都の陶工である。山城国(京都府)に生まれ、清水太三郎(たさぶろう)と称した。13歳のとき、陶法を和気亀亭(わけきてい)に学び、16歳で青磁を焼き、注目を集めた。当時の陶業界の時流にのって中国、朝鮮、ベトナムなどの東洋古陶磁の陶技を習得し、1843年に京都五条坂に開窯して真清水蔵六と改めた。中国,朝鮮の古陶を学び,特に青磁の分野において秀でた才能を発揮した。「青磁の蔵六」とも呼ばれ、京都五条坂において青磁を制作する陶工の先駆けとして活躍した。

明治には外国博覧会にも出品,色絵・金襴手・青磁・染付等を作り,茶器を得意とした。茶道具買取で注目される作家のひとりである。

緑和堂では、真清水蔵六の作品を強化買取中でございます。ご売却を検討されたいお品物がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

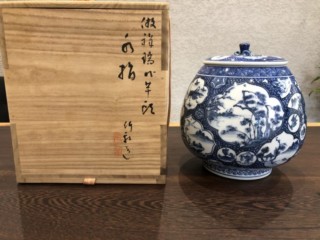

清水 六兵衛(しみず ろくべい)は、江戸時代中期以来の清水焼の陶工です。

京都五条坂の陶芸の家系であり、当代・清水六兵衛は八代目となります。

初代 (1738~1799) は京都五条坂の窯元・海老屋清兵衛に学んだあと、独立して五条坂に窯を開きます。そこから六兵衛を名乗りはじめました。茶器、煎茶器をはじめ置物や文房具なども製作し、野趣に富む六兵衛風として独自の京焼を体現しました。

二代以降は初代の築いた土台から、中国や日本の諸陶の写し、染付、赤絵、青磁など様々な焼物を制作しました。中でも六代・清水六兵衛は、新しい焼成法「玄窯」や新釉「銹泑 (しゅうよう) 」を開発するなど創作陶芸に新風を吹き込み、芸術性を高めるとともに清水六兵衛の名を広く知らしめました。

伝統的な京焼の作風を生かしつつ、食器から花器、インテリア、茶陶など様々な作品を製作し、当代に至るまで常に新しいものを生み出し続けています。

江戸時代初期の1625年、南部藩(盛岡藩)御用鋳物師として創始し、現在までその技術を脈々と受け継ぐ鈴木盛久工房。長年守り続けた伝統技能は、現在非常に高い評価を受けています。

御用鋳物師を勤めていた頃は仏具や梵鐘、燈籠の鋳造を主としていました。藩の御用鋳物師は他に3家しかなく、南部鉄器の歴史を作ったのは鈴木氏を含めた4家となっています。明治の廃藩置県で南部藩が解体されると、南部鉄器も一時は苦境に立たされました。しかし、全国にその技術の高さが広まったことでその勢いを取り戻しています。鈴木家は明治以後、「盛久」の名で制作を行うようになりました。

その後戦争に突入し、鉄製品には大きく規制がかかります。多くの職人が廃業する中、鈴木家は戦争を乗り越えた数少ない南部鋳物師となりました。

13代盛久である鈴木繁吉の時代には、その伝統技能が国による「記録作成等の措置を講ずべき無形文化財」(いわゆる選択無形文化財)に選出されています。

現在は14代貫爾の長女、熊谷̪志衣子氏が15代目として活動されています。

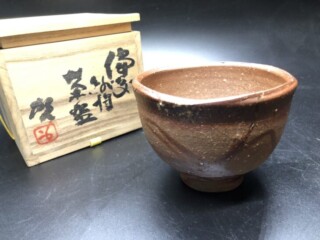

子ども時代に惚れこんだ古代の土器を元に作陶を行う陶芸家・肥沼美智雄。唐草紋を配した置物や角張った花器などで確立された独自の作風は、その造形の巧みさから人気を得ています。

肥沼は1936年、東京の青梅で生まれました。小学校時代、担任の教師に連れられ参加した遺跡の発掘が、その後の肥沼に大きな影響を与えました。大学進学後もこの時の体験が忘れられず、自身の手で作品を作りたいとの思いから大学を中退、陶芸家へ転身しました。

1970年には栃木県の益子に窯を築いて独立を果たし、その後は北関東美術展で優秀賞を獲得、都心での個展開催などを重ねその知名度を高めていきました。

現在は茶器やぐい呑み、花入れ、オブジェなど様々なタイプの作品をその独特な作風で制作しています。

ジャパン・クタニという呼び名で世界中より評価され、有名な陶芸として知られている九谷焼。

九谷焼は約360年の伝統や多くの技法が多くの人々を魅了しております。

そんな九谷焼の作家として有名な方の一人はなんといっても三ツ井為吉の名があげられるでしょう。

三ツ井為吉の作風は緑・赤・紺・紫・黄色といった五色の色を使った古九谷以来の伝統的な図柄が特徴的で、素地にも強いこだわりを持つ三ツ井為吉の作品はすべて手作りのものを使用しております。

絵付けもすべて手描きといったこだわりももっており、その丁寧に描かれる花鳥と小紋の組み合わせにより完成するその作品は誰しもが最も九谷らしいと高い評価を得ております。

当代は三代目は、2002年にアメリカのスミソニアン・サックラー美術館にて個展を開催するなどの精力的な活動をしており、その人気は国内のみならず海外でも高いものとなっております。

三ツ井為吉の作品は九谷焼の魅力である五彩を基にした重厚感のある色彩を存分に味わえることは間違いないでしょう。