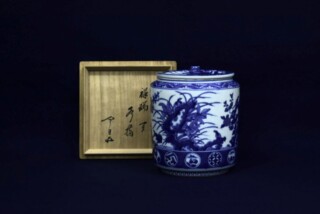

真葛(宮川)香斎は江戸時代から続く京焼の窯元で、当代が六代目となります。

真葛焼の歴史は江戸時代、祐閑宮川小兵衛政一が貞亨年間(1684-1687)に京都・知恩院前に住居を構え、陶芸を生業としたことに始まります。

小兵衛政一の子である治兵衛・長兵衛の兄弟は、のちに京都真葛(治兵衛)・横浜真葛(長兵衛)へと別れました。京都真葛はやがて香斎を、横浜真葛は香山を名乗りはじめ、現在はその名で受け継がれております。

真葛焼の特徴としては仁清写し、乾山写しなどで用いる上絵、染付、鉄絵などの下絵や交趾、金欄手などの伝統的な京焼の技法を網羅しており、それとあわせて真葛焼の祖である宮川長造が得意としたワラ灰釉を代々使用していることが挙げられます。

写しとは京焼の特徴であり、朝鮮や中国の焼物を写して制作していたことから始まっております。単なるコピーではなく、作風それぞれの特徴と写す人の創造性を併せ持つという点に魅力があります。

時代に沿った焼き物を制作してきた宮川家の姿勢は現代にも受け継がれており、多くの人を魅了しております。

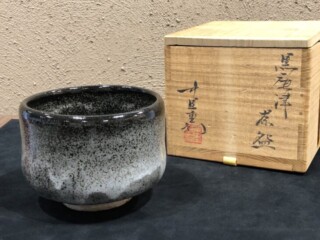

中里重利は佐賀県出身の唐津焼で多くの功績を残した陶芸家です。

十二代中里太郎衛門(無庵)の三男として生まれた中里重利ですが、家元が陶芸家であるからといって自分も陶芸家であることは全く関係ないという考え方で生きていたという特徴があります。陶芸の世界はそんなに甘くないといった気持ちで作陶に励んでおりました。

そんな中里重利の功績はなんといっても江戸中期に途絶えていた古唐津を復興させたことです。

名門であった中里家は明治以降には藩の庇護がなくなったことで藩の御用達との地位を失ったこと、今まで藩の御用達のみ作陶していたので庶民の必要とする陶器を作陶できなかった為、窮地に陥りました。

そんな中、父の無庵とともに古唐津に立ち戻ることを考え十三代太郎衛門が戦争から帰還してから本格的に探究を始め唐津市の南西部の登り窯跡の発掘をし、発見した陶片から技法の研究を続けることで見事復活させました。

後年には、本家から独立した中里重利ですがその技術は父や兄にも引けをとらず、特に轆轤の技術は熟練度が高く、伝統的な古唐津の茶陶を基本にして洗練された作品を多く生み出し、特に叩き技法を駆使した壺の製作を得意としていました。他にも粉が吹いているように白い粉引の陶器を日本風に取り入れ、その第一人者となった陶芸家です。

波多野善蔵は山口県の指定無形文化財保持者に認定された萩焼の陶芸家です。

1942年に佐賀県に生まれた波多野善蔵は幼いころから唐津焼で人間国宝に認定された中里無庵の工房を訪れるなど、陶芸に興味を持っており、自身も陶芸家になる為に山口県に移住し吉賀大眉に師事し、芸術性よりも茶陶中心の用の美に惹かれたことで、伝統工芸の品物を作陶していくことを決意しました。年々、修行にも熱が入り山口県の美術展知事賞を受賞したことをきっかけに作陶生活も充実し1973年に初めて日展に入選すると、その後も数多くの賞を受賞します。

その後、跡取りを探していた萩焼指月窯の養子となり波多野栄三より作陶を学びます。

波多野善蔵は萩焼の伝統技法を守りつつ釉薬を使用しないといった新しい作陶方法を見出し、萩の土か華麗な発色を引き出すことから「緋色」と呼ばれます。

この緋色も当初は萩焼ではないとして否定されておりましたが次第に認められるようになりました。萩焼の伝統を守るオーソドックスな作品が目立ちますがそこには現代的なエッセンスも含まれ、美しさと共に深い歴史を感じることができる作品は人々を魅了しております。

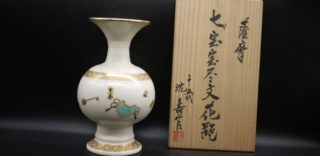

山本陶秀は「備前焼」で国の重要無形文化財(人間国宝)に認定された人物で「茶器の陶秀」といった別名を持っているほど、茶器では備前焼の中でも山本陶秀の作品が完成度が高い人物として有名です。

1906年に岡山県備前市伊部で生まれた山本陶秀は、15歳の時に当時の窯元で有名であった黄薇堂に弟子入りをし、陶芸の道に進んでいきます。弟子入りをした際にはすでに才能が開花しており入門してすぐに轆轤を使用して湯呑みを作陶したといった逸話が残っているほどです。その後は京都にて楠部弥弐に師事をします。

1955年には日本工芸会正会員となり、日本伝統工芸展に花入れを出展し初入選を果たしてから、数々の賞を受賞していくことになり、1959年にはブリュッセル万国博覧会にて金賞を受賞する等、国内外に渡ってその作品は高い評価を得るようになりました。そして1987年には「備前焼」にて国の重要無形文化財(人間国宝)に認定されます。

その作品は今でも多くの方を魅了しており、端正ですが気品を感じさせる芸術的なその作風は茶人好みで高く評価され、轆轤による成形技術の高さも山本陶秀を語る上で欠かせないものとなるでしょう。

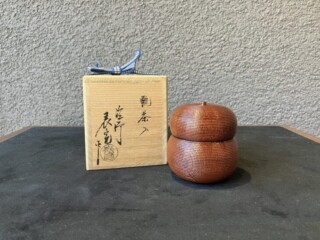

前端春斎は石川県出身の塗師が代々襲名している名称であり、当代は三代目となります。

初代は山中塗の木地師として活躍しており、その息子が二代目を名乗っております。山中塗とは、石川県加賀市の山中温泉地方にて生産されている漆器でその歴史は天正年間にまで遡るほどの歴史のある品物です。今では全国一の生産量を誇る山中塗ですが、当初は湯治客への土産物として生産されていた為、生産量は少ないものでした。

初代の長男として生まれた二代目は幼い頃より初代の仕事を手伝っており、蒔絵の技術も学び、家業を継ぎました。技術の更なる向上を目指す為、中村宗哲門下の塗師・村田道寛に茶道具形成を、加賀蒔絵の技法を保谷美成に学びました。こうして木地から塗りまでを一貫して行う事ができるようになり、品質の高い漆器を制作できるようになりました。大徳寺瑞峯院本堂重要文化財解体修理では、古材で棗などを制作する大役を任されたり、ローマ法王や天皇陛下などに作品を献上する等の実績を残しました。

三代目も父親と保谷美成に技法を学び、アメリカでは蒔絵の技術指導を行ったりする等の活動を行っております。

その作品は加賀蒔絵の伝統を重んじながらもどこか現代的な要素も含んでおり、独特な世界観があります。また、一切手抜きをしない塗の正確さも魅力の一つであり、これからも多くの人々を魅了していくことでしょう。

平和を願う梵鐘制作で有名な香取正彦は、国の重要無形文化財に認定された鋳金師です。

同じく鋳金師であった香取秀真の長男として東京都に生まれた香取正彦は1916年から3年間は太平画会研究所にて洋画の勉強をしておりました。1920年に東京美術学校の鋳金科に入学し、鋳金に専念していくようになります。1925年に卒業後は、1928年の第9回帝展に魚文鋳銅花瓶が初入選し、以後、数々の実績を残していった一方で、戦時下に多くの鐘が金属供出の為に破壊されたことに衝撃を受けたことから1950年より父と共に平和を祈願する梵鐘の制作を始め、1958年には米国サンディエゴ市に贈る「友好の鐘」、1963年比叡山延暦寺阿弥陀堂の梵鐘、1964年池上本門寺の梵鐘、1967年広島原爆記念日使用の「広島平和の鐘」など150鐘を越す鐘を制作しました。

また、1959年にビルマ国へ贈る仏像を制作してビルマへ渡ったのをはじめ、1960年には栄西禅師像、1968年鎌倉瑞泉寺本尊金銅釈迦牟尼仏など仏像、仏具の制作にもあたり、奈良薬師寺薬師三尊、鎌倉大仏などの修理も手がけました。

1977年には重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定され、1988年には芸術院会員に選ばれました。その作風は中国を含む広い古典に学び、伝統にもとづいた端正な形体の中に、モダンなデザイン感覚を活かしたものが特徴的です。