伝統的な青磁のみならず、作品にて新な技術や表現をされている陶芸家の浦口雅行さんです。ダイナミックに独特な作品によって多くの人を魅了してきました。

浦口雅行さんの作品には「浦」の文字が刻まれており、箱にも「浦」の文字の烙印が押され筆にてサイン及びタイトルが書かれております。

浦口雅行さんは1964年東京都杉並区に生まれました。

1987年東京藝術大学美術学部にて陶芸講座を卒業し、1989年には同大学院三浦小平二研究室を修了致しました。1990年に日展にて国際陶芸展優良入賞をし、1991年には栃木県芳賀町に自身の工房を築窯しましたが、2001年茨城県石岡市に工房移転をしました。

2002年には茨城県芸術祭展覧会にて特賞を受賞し、2004年アメリカのニューオリンズ美術館に買上されるなど日本のみならず世界からも多くの評価をされてきました。

2006年に東京美術倶楽部2006東美アートフェアにて「青磁 浦口雅行展」を開催し、同年に茨城県陶芸美術館で「現代陶芸の粋」展に出品しました。2007年には「青磁 浦口雅行展2007」の開催や、2018年ドイツ エトリンゲン城美術館で行われたドイツ陶芸展に出品など現在も多くのご活躍をされています。

渡辺武夫は出生地が東京都墨田区、出身地が埼玉県浦和市の洋画家です。

幼少期に東京都墨田区から埼玉県浦和市に移り住み、現代での高校2年生の時には画家になる決意を固めて、東京美術学校に入学をします。在学中である1938年に光風会展に出品した作品にて受賞をしました。

25歳の時、光風会賞と新文展で特選を受賞し、若くして素晴らしい作品を世にだし、このころは人物画を描いてきました。

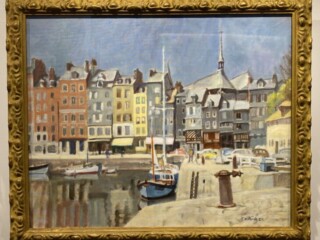

1955年にヨーロッパ旅行に行き、現地の風景と触れ合う事で景観の美しさを感じ、風景画への路線変更をしました。帰国後には、「渡辺武夫滞欧作品展」での留学で培った成果発表をしました。

1973年に作品「カーニュの好日」にて内閣総理大臣賞を受賞し、1985年には「シャンパァニュの丘」にて日本芸術院賞を受賞いたしました。その他にもとても多くの賞を受賞し、評価されてきました。

また、美術教育にも従事していました。1947年から1951年までは東京美術学校師範科講師として、1951年からは埼玉大学教育学部美術学科講師、1966年から1973年まででは女子美術大学洋画科講師を務めていました。多くの活躍をされてきましたが、2003年に死去致しました。

パスクワーレ・オッタビアーノは、現代カメオの巨匠作家です。

1938年10月17日、南イタリアのナポリ近郊にて生まれました。

トーレ・デル・グレコの芸術学院でカメオ彫刻の高度な技術を学んだ後、古代の秘密技法の全てを伝授した大家ジュセッペ・シャランガ氏からさらに高度なカメオ技術を学びました。

若い頃に港湾労働者として苦労をした時期もありましたが、目の前の問題にも辛抱強く取り組み障害を乗り越えカメオ彫刻家としての礎を築いていきました。

彼の技術は、カメオを2分割、4分割してそれぞれに5~6人の宮廷人がそれぞれの場面を演じるという、緻密で高度な技術の図柄が特徴です。

若き頃の苦労の経験は、作り上げるカメオには微塵も感じることが無く、ただひたすら貴族的で優雅な空気を纏っています。

パスクワーレ・オッタビアーノが作るカメオを身に着けることがあれば、正に自分が貴族になったかのような少しの優越感とその技術の細やかさに改めて魅了されてしまう事は間違いないでしょう。

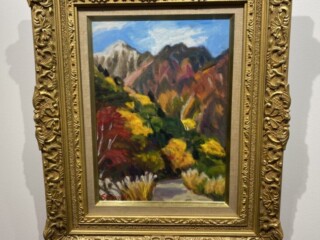

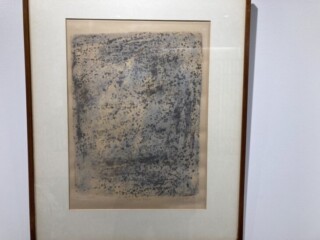

遠藤昭吾は、東京都生まれの洋画家で、川端画学校、阿佐ヶ谷洋画研究所で油彩画の基本を学びました。川端画学校は1909年(明治42年)に東京都小石川下富坂町に日本画家の川端玉章が創立した私立美術学校です。太平洋戦争の最中に廃校となるまで著名な日本画家・洋画家など多くを輩出しています。その中には小松均や映画監督として有名な黒沢明などが名を連ねています。

遠藤昭吾が描く主な作品は風景画です。昔ながらの自然の風景から、都会の中に残る貴重な自然風景を描いており、光を巧みに利用した見事な陰影が印象的で、まるでそこに本物の風景があるような錯覚を起こしてしまうような作品が多いのが特徴です。

自然風景を描き続けた遠藤昭吾は、自然の風景をモチーフとした写実的な作品を描く集団、新自然協会を設立し、作品発表の場としていました。この新自然教会の開催する超自然展に、第一回から第十回展まで毎年出品しました。

発表の場はそこだけではなく、日本洋画壇新鋭作家展への出品、銀座の画廊での個展などで作品の発表をしてきました。

1978年にはロンドンで個展を開くなど海外に向けても勢力的に活動を行いました。

自然を愛し、絵を通して豊かな自然を後世に伝えようと尽力した洋画家遠藤昭吾は、2008年にこの世を去っています。

ミューラー兄弟とは、フランス・モーゼル地方出身のガラス工芸の一家であり、ランプなどのガラス作品を製作するメーカーでもあります。

9人の息子と1人の娘の10人兄弟を総称して「ミューラー兄弟」と呼ばれています。

普仏戦争の時に兄弟は疎開し、その内の5人がエミール・ガレの工房で働き高い技術を身に着けていきました。

その為作品の多くはガレの影響を非常に強く受けています。

ミューラー兄弟の作品は花瓶やランプ、シャンデリアなどガラス作品を多く残しており、模様は幾何学、朱雀、3色の色を配合して作られた被せガラスの作品が多く、幻想的で美術品として価値の高い作品となっています。

ガラス工芸作品で有名なところは、エミール・ガレやドーム兄弟とありますが、シャンデリアやテーブルランプを多く残しているのは実はミューラー兄弟です。

中でも注目すべき点が、シェードのガラス部分を作ったのはミューラー兄弟であることです。また、土台のブロンズの部分は専門の工芸家に委託しており、ガラスのプロとブロンズのプロが共同で製作しているという点がオリジナル要素を高めていることに繋がり、当時のヨーロッパの富裕層階級を唸らせる作品を手掛けていました。

日本ではエミール・ガレやドーム兄弟がアンティークガラスで有名ですが、世界ではミューラー兄弟も劣らずの知名度と人気を博しています。

作品の素晴らしさや歴史的価値から、今後ますます見直されていくことでしょう。

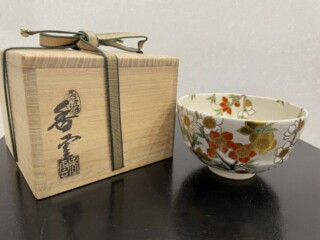

山田常山は初代山田常山から、四代山田常山まで続いている陶芸家です。朱泥、緑泥などの中国急須や常滑焼を中心に作品が多く作られています。四代山田常山は、1954年に愛知県常滑市にて生まれました。

1980年に美濃陶芸展で長三賞を受賞しました。1984年に名古屋名鉄百貨店での個展を開催し、以降毎年開催しています。1986年には東京銀座和光での父子二人展を開催しました。2005年に父である三代常山が逝去し、2006年に四代目山田常山に襲名しました。襲名以前は本名である絵夢として活動されていました。

三代常山は「使いやすさを追求していくと美になる」と考えていました。四代常山も、茶器はただお茶を入れる道具ではなく美を追求した芸術品だと考え、実用性と使い勝手の良さを追求した作品作りを目指しております。偉大な師でもある父からは直接技術を教わった事はなく、すべてを目で見て覚えたそうです。良い土に他の土をブレンドして使うことで、今も変わらずに朱泥などの深い色合いの高品質な作品を、現代まで続けております。

急須の常山といわれ有名ですが、四代は茶器をはじめ、食器や花器の作品を作り、どれも大変人気があります。日本を代表する有名料亭が四代常山の作品である食器を気に入り、数多く収集しているそうです。