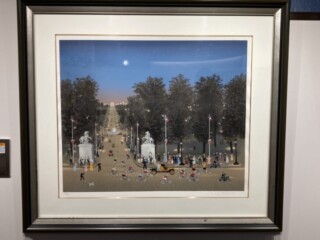

中西繁は、東京都神田で生まれた洋画家です。

東京理科大学工学部建築学科を卒業した後、建築家となり数々の設計を手掛けました。建築家として働く一方画家としても活動し、建築家と画家の二足の草鞋を履いて活動していました。

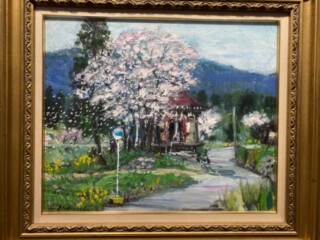

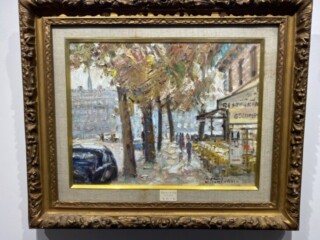

1990年までは日展や現代洋画精鋭選抜展などに出品し、入選するなど結果を残してきました。1990年に現代洋画精鋭選抜展にて金賞を受賞。以降は毎年個展を開催するなど、画壇デビューから画家としての活動に力を注ぎました。毎年開く個展の為ヨーロッパ各地を巡り風景画を描いてまわりました。2000年には建築家の職を辞め、画家一本で活動していくことを決めました。

2004年にはフランスのパリに留学し、フランス国立美術学校で学びました。パリを拠点として制作活動に力を入れる傍ら、オランダやベルギー、アメリカなども旅し各地の風景画を描きました。

そんな中西繁の描く美しい風景画は、ヨーロッパ各地を自身で見て回り、自身が美しいと思った景色を一枚の絵に収めているので、中西繁が感動した思いが込められているように感じます。

想いが込められている作品と言えば、「廃墟」や「棄てられた街」という作品を紹介しないわけにはいきません。これらの作品は1995年阪神淡路大震災をきっかけに描き始め、人類の正と負をテーマに、平和と社会主義を強く訴えている作品になります。

世界には美しい景色もあり、人類が起こした過ちによって変わってしまった風景もある。その正と負両方の側面を中西繁は描き、作品を見たものに知ってもらう考えてもらう、それが大切であると訴えています。

中西繁の描く作品は落ち着きと悲しさを含んだ作品が多いですが、そのどれもが美しく多くのファンが魅了されています。

疋田正章は1978年生まれ京都出身の洋画家です。大学は立命館大学の理工学部ロボティクス学科に入り卒業。卒業後は立命館大学大学院に進みますが、2004年に中退。絵描きとしての才能だけでなく、理系分野の高い頭脳を持っている洋画家です。

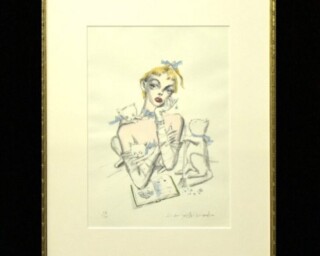

疋田正章が描く作品は、自身が美しいと思ったもの、心惹かれた物を描いています。主なモチーフとなる物は猫と女性の人物画です。風景画を描くこともありますが基本的には猫と女性画が大半を占めています。

作品の形態は、自己のフィルターを通して美しいと思ったものをそのまま描いているので写実的な写実絵画になります。

モチーフに選んでいる事からも伝わるとは思いますが、猫好きな作家でHPなどのプロフィール写真のほとんどが猫と一緒に写った写真を使用しています。画家としては珍しくどこの会にも所属していない無所属の作家で、TwitterやYouTubeなどで絵の公開や、書き始めから完成までの製作動画などを上げています。

2011年には和歌山県からの依頼で、猫ブームの火付け役ともいわれる猫の駅長「たま」の肖像画の作成するなど、猫関連で認知度が高くなった作家です。

関東圏を中心に百貨店や画廊にて作品を展示しています。他な作家との合同展示も行いますが、疋田正章のみの個展も何度か開催しています。そんな展示会には多くの猫好きが集まり、猫愛好家と絵画のファン両方からの人気が高い作家となっています。

もちろん猫以外の作品においても、疋田正章が感じる美しさを、余すことなく伝えている技術が確かにあり、一目見てビビっとくるそんな作品を作り上げています。

木下孝則は、東京都出身の大正~昭和時代に活躍した日本の洋画家です。

絵に興味を持ったきっかけは、母方の祖父でもあり西洋美術史家でもある小島喜久雄の影響でした。木下は勉学に秀でており、大学は京都大学法学部に入学します。さらには京大在学中に東京大学にも入学するという、大変なエリート学生でした。しかし、画家になりたいという夢を追いかけるため二つの大学を退学し、仲間と共に油絵を描く道に進みました。

その後は仁科会に出展し賞をもらったり、一歩ずつ画家としての道を歩んでいきました。

その歩みの中でフランスにも留学し、技術の研鑽を行いました。絵画に対する高いバイタリティを持った木下は、多くの美術会の会員になります。さらには仲間たちと新しい協会「一九三〇年協会」を立ち上げたりもしました。

木下孝則は、婦人画を多く描く穏健な写実派の作家として知られています。婦人像のモデルは若い都会的な女性が多く、作風は、わかりやすい色調を自身の優れた描写力で描く木下孝則独自の作風と言えます。戦後から書き始めたバレリーナの絵が高く評価され、注目を集めました。

婦人画以外ではバラの絵を描くことも知られており、明快な色調と優れた描写力を活かした作風で人気となっています。

金子國義は埼玉県出身の油彩画家です。

織物業を営む家庭の四男として生まれました。家庭は比較的裕福で、幼少期から図画工作に優れ、バレエも習っていました。少年時代からその才能が光る存在でした。

中学・高校を卒業後、日本大学芸術学部デザイン学科に進学。そこで歌舞伎舞台芸術家に師事し、舞台芸術を学びました。

大学卒業後はグラフィックデザインの会社に就職しましたが、わずか3ヶ月で退職。その後、独学で油絵を学び始めます。

澁澤龍彦と知り合ったことをきっかけに、本の挿絵を依頼されるようになり、その魅力的な挿絵が注目を集めました。さらに澁澤の紹介で銀座の青木画廊で個展を開くなど、知人たちの後押しもあり画壇デビューを果たします。

気まぐれで始めた油絵がつながり、画家としての人生を切り開いていった金子國義。しかし、その人生の中で大きな転機となる出来事が訪れます。

それは、イタリアのオリベッティ社が発行した絵本『不思議の国のアリス』の挿絵を担当したことでした。

このシリーズは金子國義のキャリアの中で最も有名な作品の一つとなり、彼の名を日本国内だけでなく世界的にも広めました。

金子國義の作品は、美しさを根底に持ち、本人も高い美意識を貫いていました。そのため、作品において妥協や中途半端さは一切ありません。その作風は独特で、「金子國義ワールド」とも言える妖艶で神秘的な美しさが特徴です。型にはまらず、自分らしさを前面に押し出した作品群は、現在でも世界中で愛されています。

高光一也は、石川県金沢市生まれの洋画家です。

戦後日本の洋画壇を代表する画家の一人として活躍しました。また金沢美術工芸大学教授、石川県美術文化協会理事長・顧問、石川県美術文化振興協議会委員などを歴任され、石川県の美術教育の発展などにも尽力しました。

1907年に石川県金沢市で生まれ、石川県立工業学校図案絵画科を卒業し、在学中に岸田劉生の率いる「草土社」に傾倒します。

1929年に中村健一に師事し、1932年に第13回帝展に出展した『兎の静物』が初入選を果たします。

1941年には、陸軍報道班員として徴用され、インドシナ半島に派遣された経歴を持っています。

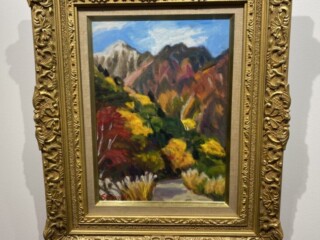

1946年には金沢美術工芸専門学校創設に参加し、翌年講師となりました。その後は講師として後進の育成と地元石川県の美術発展に貢献する活動を続けていきます。自己の研鑽を積むためフランスへの留学も行い、帰国後は日展に出展するなど制作にも力を入れました。

作品は、健康美あふれる女性像や風景画、バラなどの静物画が描かれます。活躍した時代が美術業界のうねりの渦中にあり、写実を根幹として描きながらうねりに合わせモード的な要素も取り入れており、描くスタイルの多彩性も特徴の一つと言えます。

松任谷國子さんは、本業を画家としながらも、1960年代にタレントとしてデビューし名が知られるようになりました。タレント業の傍ら展覧会に出品し仁科会などでの受賞歴を残します。1966年にはローマに留学ヨーロッパを中心に展示会に出品しました。

1972年にテレビ・ラジオ等のレギュラー番組をやめ、その後ベルギーにアトリエをかまえた後、1年でニューヨークにいき、アートスチューデント・レーギュ美術大学クロッキー科留学をした後、日本で毎年個展を開いている作家になります。

本来、名の知れた作家は幼少の頃からその道の修行に入る傾向になりますが、松任谷國子はもともと画家を本業とし、タレントとして活動したのち、ローマやニューヨークに留学し絵画を学んだ経歴なので、遅めの活動と言えます。

本格的な活動は遅いですが作品の評価は高く、二科会を中心に出品し高い評価を得ています。描く絵は、独特なタッチで描かれる美人画になります。女性の美しさや表情にこだわりを持っており、松任谷國子さんの思う美しい女性像を表現しています。

松任谷國子さんには妹がおり、妹も画家として活動しています。姉妹共同での個展を開くなど姉妹共同での活動も何度か行っています。そういった多くの個展や展覧会への出品が評価され二科会の理事長に就任した経歴もあり。

確かな作画と、確かな評価を受けていたことが経歴からも想像することができます。